発達障害のある人が退職前にできること 対策や退職の手続きを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

発達障害のあるあなたは、退職に関する以下のような悩みをお持ちではありませんか?

- 今の仕事を退職すべきかどうか迷っている

- できれば退職したくないけど今のままはつらい…

- 発達障害が理由で退職した場合、再就職に向けてできることは?

退職は勇気のいる決断です。また、今すぐにでも退職したいと思っている人もいれば、できることなら退職せずに働き続けたいと思っている人もいるでしょう。

ほかにも、発達障害のある人は、退職した後に再就職できるのかを不安に感じているかもしれません。

このコラムでは、発達障害のある人が退職を考えているときにできる対策や実際に退職を決断した場合の退職する流れ・手続き、転職を成功させるコツなどについて解説します。

退職を検討している発達障害のある人は、ぜひ参考にしてみてください。

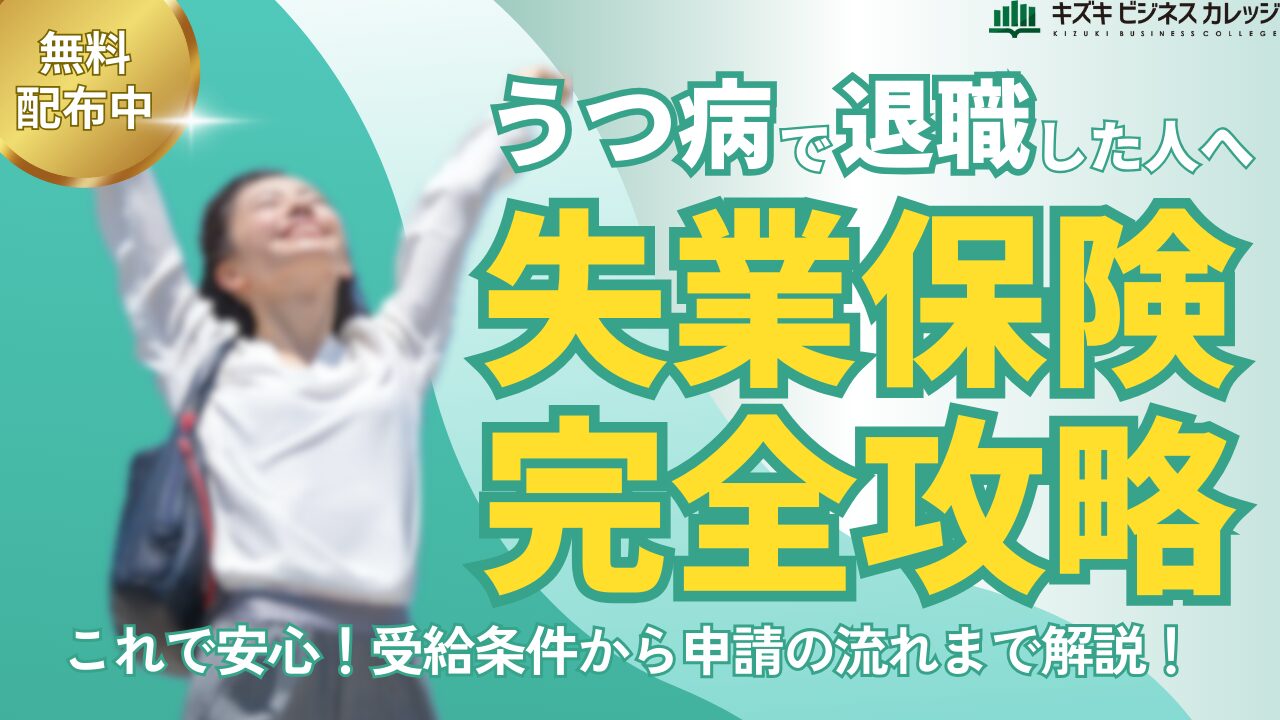

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、失業保険の受給を検討している人に向けて、「失業保険の基本から申請手続きまでをやさしく解説した完全攻略ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。

2025年4月の法改正の情報を盛り込みアップグレード!受給条件や必要書類、支給額の目安、申請の流れなど、うつ病などで退職した人が知っておくべき情報を1冊にまとめています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

また、うつ病で退職した人が失業保険を受給する方法ついては、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

退職を検討している発達障害のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 平均4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

発達障害のある人が退職を考えているときにできる対策9選

この章では、「退職するかどうか迷っている」「今の状況を改善できるのであれば退職したくない」と考えている発達障害のある人に向けて、発達障害のある人が退職を考えているときにできる対策について解説します。

ちょっとした工夫や対策で退職以外の道も開けるかもしれません。今の職場をどうしてもやめたいと考えている人や自分に向いている仕事に転職したい人、退職の決心がついている人も、ぜひ一度目を通してみてください。(参考:木津谷岳『これからの発達障害者「雇用」』)

対策①退職に関する悩みをひとりで抱え込まない

退職に関する悩みはひとりで抱え込まないことが大切です。

仕事でうまくいかないことが続くと、「退職したい」「退職して大丈夫かな」「間違った選択をしたくない」などと思うこともあるでしょう。

特に発達障害の特性と仕事内容や職場環境が合わない状況だと、より強く退職したいと思うことがあるかもしれません。

発達障害の特性は、人それぞれで異なります。また、職場環境も違います。

そのため、一概に「退職した方がいい」「退職しない方がいい」と言い切ることはできません。

しかし、「退職するしかない」と思い込んでいると、退職以外の選択肢が思い浮かばなくなるものです。

退職するにせよ、しないにせよ、あなたの次の一歩を考える上で大切なことは、以下の2点です。

- 焦って結論を出さない

- 主治医や支援機関、専門家に相談する

これから紹介するとおり、発達障害のある人が退職を考えているときにできる対策はたくさんあります。

まずは焦らず、医師やカウンセラー、専門家、支援機関などと相談してみてください。そうすることで、はじめて見つかる解決策もあるはずです。

そして、あなたの特性や困りごとを整理した上で、どのような仕事・働き方が向いてるのかを考えてみてください。

現在の職場があなたに向いてないのであれば、退職・転職するのも一つの手段でしょう。また、現在の職場でも、配置転換や担当業務の変更などで、悩みが解消できる可能性もあるかもしれません。

仕事をやめるときには、社会保険の切り替えなど、退職に伴う手続きが多々あり、予想していたよりも大変な思いをする可能性もあります。自分ひとりで焦って結論を出さずに、発達障害や退職・転職などに詳しい人に相談しつつ、じっくり慎重に進退を考えてみてください。

対策②主治医に相談する

「退職したい」と思ったら、あなたの状況をよく知っている主治医にその意思を相談するようにしましょう。

継続的に診てくれている主治医であれば、あなたの特性や状態をチェックした上で、退職せずに無理なく働き続けるために適切なアドバイスをくれるはずです。

また、発達障害のある人は、コミュニケーションがうまく取れなかったり、特性から業務がうまくこなせないことがあります。そのため、集団生活に馴染みづらく、いじめ被害を受けたり、疎外感を感じやすかったりするなどの状態になりやすく、うつ病などの精神疾患を二次障害として併発していることが少なくありません。

発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことです。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)

二次障害がある場合は休養や治療をすることがなによりも大切なので、必ず主治医に診てもらいましょう。

治療のために休職することも選択肢の一つでしょう。休職についてはこちらでも解説しますが、主治医から診断書をもらい、職場にその旨を伝え、休職して二次障害を治療してから、今後のことを考えてみてください。

主治医からも退職前に休職を提案されることがあるかもしれません。最終的に退職を判断するのはあなた自身ですが、判断材料のひとつとして、意見を聞いておきましょう。

対策③支援機関を利用する

3つ目の対処法は、支援機関を利用することです。

退職に関して悩んでいるのであれば、就労面のサポートに特化している支援機関を利用してみることをおすすめします。そのような支援機関であれば、あなたと職場の間に入って、働きやすい方法を調整するサポートも受けられるかもしれません。

発達障害のある人の就労をサポートしている支援機関はたくさんあります。さまざまな事例を知る専門家の存在は、必ずやあなたの支えとなるでしょう。発達障害グレーゾーンのある人でも相談可能な支援機関もあります。ご安心ください。

どの支援機関が適切かわからないという場合は、主治医やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口、専門家などに相談してみてください。

対策④産業医と面談する

職場にもよりますが、主治医以外に、産業医の面談を受けることも退職までにできることの一つです。

産業医とは、労働者の健康管理に関して専門的な立場から助言や指導を行う医師のことです。産業医は労働安全衛生法に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業所に1人以上、3000人超の事業所では2人以上が配置されています。面談にあたって費用などは発生しません。(参考:厚生労働省「産業医について」)

事業所に50人以上の従業員がいる会社であれば、あなたの職場にも産業医がいるはずなので、確認してみてください。

産業医は中立的な立場から話をし、守秘義務もあるため、面談内容を開示してほしくないと伝えれば、面談の結果が給与査定や昇進などに響くことはありません。また、産業医が職場の上司から説明を求められたとしても、守秘義務の観点から、共有してよいかを原則ご本人に確認することになります。

場合によっては上司も同席の上で、業務に関する具体的な相談をすることも可能です。ぜひ面談を検討してみてください。

対策⑤家族や友人などの周囲の人に相談する

ご家族や友人などの周囲の人に相談することも大切です。

実際に退職するかどうかは置いておいて、退職が決まったときにいきなり告げるよりも、あらかじめ相談しておく方がよい結果に繋がるでしょう。

相談することで、思わぬ選択肢に気づけたり、金銭的な援助を提案されたり、精神的な負荷が減ったりすることもありえます。

また、ご家族に隠して退職しようとすると、そのことでストレスが増えたり、隠しごとをしたことによる関係悪化など、よくない結果を招きかねません。

家族や友人に話しにくいと感じることもあるかもしれませんが、あなた自身が少しでも負担なく前に進むことができるようになることが大切です。退職を検討しているときはぜひ家族や友人などの周囲の人に相談してみてください。

対策⑥職場にITツールを導入する

6つ目の対策は、職場にITツールを導入することです。

発達障害の特性から仕事がうまくできないことで、退職を考えているのであれば、それをカバーできるツールが役に立つかもしれません。

最近では、発達障害のある人向けに開発されているツールもあります。

退職を検討する前に、最新のツールを導入することで業務を改善できないかどうかも、考えてみてください。

対策⑦配置転換を申請する

職場に配置転換を申請するというのも、有効な手段です。

発達障害のある人が無理なく働くためには、特性を良く理解した上で、その特性にあった業務をすることが特に大切です。

退職・転職をしなくとも、部署や業務内容が変わるだけで、あなたの特性に合った就労ができるかもしれません。

まずは、上司や人事などの職場の人に、あなたの抱えている困難を話したうえで、配置転換で困り事が改善する可能性があるかどうかを相談してみましょう。

発達障害があることを職場に開示にしていないのであれば、単に「こういう業務がどうしても苦手で、反対にこういう業務の方が得意だから異動できないか」などと、苦手な業務を論理的に説明できれば、通常は配置転換が前向きに検討されるはずです。

異動によってその人のパフォーマンスがあがれば、職場全体の利益にもつながるため、きちんと理由を説明すれば考慮してもらえる可能性は高いでしょう。

退職前に、配置転換で対処できないかを考えてみてください。

対策⑧休職する

退職前に休職することもオススメです。

現時点で出社拒否などの重い症状がある場合は、ひとまず休暇を取得して休むことを優先してください。いきなり退職という選択肢を選ぶのではなく、まずは休職しましょう。

退職を迷っている人だけでなく、すでに決断している人でも、休職して一度時間を持つことで、心身を回復できるなど、さまざまなメリットが期待できます。

退職するかどうかという重大な決断は、あせって行わず、療養を行いながらじっくり考えることが大切です。

特に二次障害から仕事を辞めたいと感じている人の場合、休職は療養期間として有効でしょう。

一般的に、休職には医師の診断書が必要です。主治医とよく相談した上で、休職を前向きに考えてみてください。

職場によって、休職中の給与支給の有無や適用期間など、条件が異なります。その点もきちんと確認しましょう。

対策⑨貯蓄などの経済面を確認する

9つ目の対策は、貯蓄などの経済面を確認することです。

退職した場合、発達障害の有無にかかわらず、離職期間が長引くことも多々あります。そうなると、ご自身の経済状況が気に掛かって、あなたに合わない職場に焦って就職したり、不安から心の調子を崩したりすることになりかねません。

そういった事態を想定して、退職後の生活費などの経済面まで考えておくことが大切です。家族がいる場合は、家庭内で経済面のことを話し合っておいた方が、安心して退職できるはずです。

現在の貯蓄や退職金の有無・金額、ハローワークを通じた失業手当の予定・金額、今後の支出予定などをしっかり確認しましょう。

なお、今現在働いているからと言って、退職後の休職期間・失業期間中の生活費を全て自分でなんとかしなくてはいけないというわけではありません。

家族や友人などの周囲の人のうち、頼れそうな人に正直に援助を申し込むことは、恥ずかしいことではありません。もちろん、断られる可能性はあるかもしれませんが、一つの選択肢として覚えておいてください。

補足:職場がいわゆるブラック企業で相談できない場合

職場がいわゆるブラック企業で、相談できそうにない場合は、以下のような相談先があります。

- 法テラス(国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」)

- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業)

- 各市区町村役所が行う、法律やお悩みの相談会

いわゆる退職代行サービスもありますが、それらは退職するためのサービスです。退職するかどうかの検討と療養が必要な段階で、最初に相談するのはあまりオススメしません。

発達障害のある人が退職する5つの流れ・手続き

この章では、発達障害のある人が退職する流れ・手続きについて解説します。

実際の手続き・流れは職場によって異なります。職場の人事を担当する部署などに確認しましょう。

流れ①退職の意思を伝える

退職することを決めた人は、最初に直属の上司に退職の意思を伝えましょう。

退職の意思を伝える際は、同僚などのほかの職場の人がいない会議室などで面談することもあります。

直接会わずに、電話やメールで伝えることもできます。具体的な連絡先は、職場や個人の事情によって異なります。上司ではなく、人事を担当する部署などの場合もあるでしょう。

上司に伝える際には、精神的にエネルギーが必要かと思います。ご自身に一番負担のない方法を検討しましょう。

一般的に、退職の意思を伝えるだけで、退職の手続きを始めることができると思います。事前に発達障害などに関する相談や休職などを行っていれば、より話は通じやすいでしょう。

さまざまな事情で発達障害のことを相談できていなかった場合には、退職の意思とあわせてそのことを伝えてもよいでしょう。

なお、退職の意思を伝えると、退職理由を聞かれたり、引き留められたり、それまでの相談時よりも具体的・積極的な対応を提案されたりする可能性があります。

それでも退職の意思が変わらない場合、最終的には所定の退職届の提出を求められるでしょう。

流れ②退職届の作成・提出する

職場のルールに従って退職届を作成・提出して申請しましょう。

職場指定のフォーマットがある場合は、そのフォーマットで退職届を作成しましょう。職場指定のフォーマットがない場合は、インターネット上にある利用可能なフォーマットを利用しましょう。

退職届の提出時期は、職場によって異なります。職場によっては、退職日の2週間前から1か月前までと就業規則で決められているケースがあるようです。事前に職場の就業規則を確認しておきましょう。

退職届の作成・提出は、必要に応じて、以下の点を関係者と調整しつつ行います。

- 書類上の退職日をいつにするか

- 事実上の勤務終了日をいつにするか

- 業務引き継ぎをどのようにするか

退職届を提出して受理された時点で、退職そのものや、退職の時期などが確定します。

退職届に書く退職事由・退職理由は、一身上の都合で問題ありません。

なお、以上の手続き・流れの中で、上司によるハラスメントなどが懸念される場合は、一対一での話し合いは避けた方がよいかもしれません。

不安な人は、人事を担当する部署の担当者や支援機関に相談の上、他の人にも参加してもらったり、ICレコーダーなどの録音機器を用意したりするといいでしょう。

退職届の受理を拒まれたり、引き留めを断りづらかったりする場合は、法テラスなどに相談してみましょう。

- 法テラス(国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」)

- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業)

- 各市区町村役所が行う、法律やお悩みの相談会

流れ③有給休暇を消化する

有給休暇が残っている場合、退職届が受理されて引継ぎが完了すれば、有給休暇の消化に入るのが一般的です。二次障害がある場合など状況に応じて、引継ぎをせずに有給休暇の消化に入ることがあるかもしれません。

後ろめたさを感じるかもしれませんが、欠員による調整は人事を担当する部署の仕事です。あまり気負わずにいることが大切です。

体調の回復を優先して、残りの有給休暇を消化するようにしましょう。

また、特に規模の大きな職場の場合、有給休暇の消化に入る前には、退職手続きのやり取りをしている人事を担当する部署の連絡先を忘れずにメモしておいてください。

有給休暇の消化中には引き継ぎ関係の連絡を、退職後には社会保険の切り替え手続きなど書類の発行を、人事を担当する部署に依頼する可能性があるためです。

残念ながら、世の中には、有給休暇の消化をさせない職場もあります。しかし、申請の手続きが正しい限り、有給休暇の消化は可能です。法的に、事業者が有給休暇の消化を拒むことは本来的にはできないのです。(参考:ベリーベスト法律事務所「退職するのに有給消化を拒否された!労働基準監督署へ相談するべき?」)

ただし、そのような職場と有給休暇の消化に関する手続きをすることは、あなたの心身に負担がかかる可能性があります。ほかにも有給休暇の消化をするのは申し訳ないと思う人もいるかもしれません。

有給休暇の消化について不安がある場合は、あなた一人ではなく、支援機関を利用すると、よりよい方向に進めることができるでしょう。困ったときは、支援機関に相談してみてください。

流れ④社会保険の変更手続きを行う

有給休暇の消化の開始前後から書類上の退職日までの間は、健康保険や厚生年金などの社会保険に関する手続きを行います。

基本的には、人事を担当する部署からの案内に対応することで、今後のことも含めて手続きが進んでいきます。

職場によっては、退職に伴う保険資格の喪失や厚生年金の脱退までしか説明されず、その後のことは自分で調べる必要が生じることもあります。

人事を担当する部署からの説明の有無を問わず、支援機関を利用しながら、ある程度は自分で調べた上で、より自分にあった方向性を選んでいきましょう。

なお、職場での勤務日数や労働時間によって、元からご家族の扶養に入っている人や、すでに国民健康保険に加入している人は、改めて手続きを行う必要がない場合もあります。

例えば、健康保険については、以下のいずれかの対応が必要です。

- 国民健康保険に切り替える(預貯金の状況によっては、一定期間支払額を減らすことも可能)

- 一定の条件のもとで、職場の健康保険を任意継続する

- 家族の扶養に入る

それぞれの保険料や給付内容を比較して、どの対応がよいかを検討していきましょう。

年金については、以下のいずれかの対応が必要です。

- 厚生年金から国民年金に切り替える(退職した場合、一定期間支払い額を減らすことも可能)

- 配偶者が支払う

それぞれ、お住まいの自治体の担当する部署・窓口になるべく早めに確認することをオススメします。

流れ⑤離職票の交付を依頼する

退職手続きの際には、職場に離職票の交付を依頼しましょう。(参考:厚生労働省「基本手当について」、ハローワーク「就職促進給付」)

離職票とは、その職場を退職した証明書類のことです。退職する人の依頼に応じて、職場がハローワークの所定書式に則って、作成・交付します。

離職票は、ハローワークを通じた雇用保険の失業保険(失業手当、雇用保険給付)を申請する際に必要になります。

退職したら、10日以内を目安にできれば日数を開けずに、ハローワークに離職票を持参して、就職活動の開始、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の申請などの手続きを行いましょう。

ハローワークに行って、退職後の手続きをしたい旨を告げると、案内してもらえます。

一般的に、失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、申請から3か月後経ってから給付されます。申請から3か月経つ前に就職した場合は、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の代わりに、再就職手当が給付されます。

ただし、各種給付金を受給するためには、退職前の2年間で雇用保険の加入期間が12か月以上あることなどの条件があります。

失業保険(失業手当、雇用保険給付)や離職票の交付についても、事前に職場やハローワークに問い合わせて確認しておくのがよいでしょう。

発達障害のある人が退職後に就職を成功させるコツ

発達障害のある人が就職をうまく進めるためには、いくつかの工夫が必要です。

働けない発達障害のある人が就職を成功させるコツは、以下のとおりです。

- 発達障害の悩みをひとりで抱え込まない

- 主治医に相談する

- カウンセラーに相談する

- 二次障害がある場合は治療を優先する

- 支援機関を利用する

- 支援制度を利用する

- 自分の特性を理解する

- 特性をカバーする方法を身につける

- 特性を活かす方法を考える

- 経歴以外にアピールできる点を整理する

- 生活習慣を整える

- リワークを利用する

- スキルを習得する

- 雇用枠を検討する

- 働き方を検討する

- 雇用形態を検討する

- 発達障害があることを開示するか検討する

- フリーランスとして働くことを検討する

- アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

- 就労継続支援A型/B型での就労する

- 当事者会や相談会に参加する

- 履歴書・職務経歴書・面接の対策をする

発達障害のある人が就職を成功させるコツについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人ができる対策:種類別に解説

ASDのある人が仕事上の困難に対してできる対策は、以下のとおりです。

- 曖昧な指示ではなく、具体的な指示を求める

- 話を聞くとき、相手の顔を見てあいづちを打ちながら聞く

- 視線を合わせるのが難しければ鼻のあたりを見る

- あらかじめ「すみませんが、目を見て話すと緊張してしまうんです」と伝える

- 上司に「報告、連絡、相談」をしてよいタイミングをあらかじめ確認しておく

- 予定の変更にパニックになりやすいことを伝え、予定の変更が予想されるときには理由とともに早めに教えてもらえるようにしておく

- 暗黙のルールを明文化して理解する(例:「今度遊びにおいで」「またご飯でも行こう」と言われても、社交辞令の可能性を考慮し、電話やメールで確認を取ってからにする/相手の体型や外見のことは口にしない/話す内容や口調を相手や場面によって切り替えるなど)

- 過敏な感覚をツールでカバーする

- 聴覚過敏の場合、ノイズキャンセリングイヤホンを使う

- 感謝や謝罪の言葉を、スムーズに伝えられるように練習してておく

ADHDのある人が仕事上の困難に対してできる対策は、以下のとおりです。

- 「忘れっぽい」「ミスを防ぎたい」とあらかじめ上司や同僚に伝えた上で、メモを取るようにしておく

- スマホのアラーム機能などを利用して、予定していた作業にリマインドを行う

- 仕事と違うことを考えそうになったときに、顔を洗ったり、背伸びをしたりして自分でストップをかける習慣をつくる予定・指示・作業工程・時間割などを紙に書き出して視覚化し、見てわかるようにする

LD/SLDのある人が仕事上の困難に対してできる対策は、以下のとおりです。

- 会議などで使用する書類は、先に目を通すためにあらかじめ渡してもらう

- 使用したい道具について、あらかじめ周囲に伝えておく

- 電子ファイルのテキストを、自分の得意なフォントや文字幅のテキストに変換する(紙の書類はスキャン→テキスト化→変換する)

- 署名をハンコなどで代用する

- 筆記のメモが苦手なことを伝え、メモはスマホ・タブレット・PCで取る

仕事ができないと悩む発達障害のある人ができる対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)

- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)

- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。

発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

【無料配布中】『うつ病で退職した人必見!失業保険 完全攻略ガイドブック』

- 申請の方法が分からない

- そもそも失業保険を受けられる状態なのか不安

- 体調に不安があっても、就職意思があれば受け取れるのか?

うつ病やメンタル不調により退職した場合、経済的な不安を支える制度として「失業保険(雇用保険の基本手当)」があります。

しかし、体調が万全でないなか、自分が対象かどうかを調べたり、複雑な申請を進めたりするのは容易ではありません。

本ガイドブックでは、うつ病などで退職した人が失業保険を正しく受け取るために必要な知識や、制度の活用における注意点を解説しています。

失業保険は、うつ病やメンタル不調で困難な状況にある人にとって、大切な生活と再出発のための制度です。

正しい情報と適切な支援を得ながら、焦らず一歩ずつ、ご自身のペースで進んでいきましょう。

- 失業保険の概要・受給条件

- 支給額の目安

- 受給開始日・受給期間

- 申請の流れ・手続き

- よく求められる書類一覧

- 退職後すぐに確認したい3つのポイント〜「就職困難者」として認定されるケースなど〜

- 受給中の4つの注意点

- 失業保険の基本チェックリスト

- うつ病やメンタル不調で退職した人

- うつ病やメンタル不調でこれから退職を考えている人

- 退職後の生活費に不安を感じている人

- 「失業保険の手続きが難しそう」と感じている人

- 医師から「就職活動してもよい」と言われたが、何をすればよいか分からない人

- 「特定理由離職者」に該当する可能性がある人

- ご家族や支援者として、本人をサポートしたいと考えている人

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

また、うつ病で退職した人が失業保険を受給する方法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:退職は特に慎重に検討することが大切です

繰り返しにはなりますが、発達障害のある人が退職を検討する場合、専門家や支援機関のサポートが不可欠です。

退職を検討しているあなたは、悩みを一人で抱えずに、医師や専門家、支援機関などに相談してみてください。

一人で決断を下すのではなく、専門家の知見を借りながら、慎重に退職を検討するようにしましょう。

このコラムが、退職を検討している発達障害のあるあなたの助けになったなら幸いです。

発達障害のある人が退職を考えているときにできる対策はありますか?

以下が考えられます。

- 退職に関する悩みをひとりで抱え込まない

- 主治医に相談する

- 支援機関を利用する

- 産業医と面談する

- 家族や友人などの周囲の人に相談する

- 職場にITツールを導入する

- 配置転換を申請する

- 休職する

- 貯蓄などの経済面を確認する

詳細については、こちらで解説しています。

発達障害のある人が退職する場合の流れを教えてください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→