発達障害のある人に向いてる在宅ワーク 在宅ワークを成功させる方法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)利用者で、ADHDとASDの2つの発達障害の当事者のH(仮名)です。

発達障害のあるあなたにも、仕事や職場に関連して、以下のようなお悩みはありませんか?

- 集中力を欠いて、ミスを連発する

- 衝動的な発言や行動から、職場で浮いた存在になる

- 職場で上司や同僚と雑談ができない

- ランチタイムに同僚と過ごすのが苦痛

- 通勤時間に混雑した電車に乗るのが厳しい

これらは、発達障害のある人が職場で経験しやすい悩みです。こうしたストレスを感じ続けると、うつ病などの二次障害を発症するケースがあるため、注意が必要です。

以上の発達障害に関連する悩みは、在宅ワークをできる仕事で就労することで解決できる可能性があります。

このコラムでは、発達障害のある人に在宅ワークが向いてる理由や向いてる在宅ワーク、在宅ワークを成功させるためのポイントについて解説します。あわせて、在宅ワークをしている発達障害のある人の体験談を紹介します。

発達障害があり、これから在宅ワークの仕事への就労を検討している人はぜひ読んでみてください。

在宅ワークをしたい発達障害のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 平均4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

発達障害のある人にとって環境調整が大切な理由

障害者職業総合センターによると、精神疾患のある人の就職後1年経過時点での職場定着率は50%を切っているそうです。(参考:障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」)

精神障害のある人や発達障害のある人は、身体障害のある人や知的障害のある人と比べると勤続年数が短いという調査結果もあります。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」)

- 精神障害のある人の平均勤続年数:約5年3ヶ月

- 発達障害のある人の平均勤続年数:約5年1ヶ月

- 身体障害のある人の平均勤続年数:約12年2ヶ月

- 知的障害のある人の平均勤続年数:約9年1ヶ月

発達障害のある人は、職場に行き仕事をするという働き方がストレスとなり、仕事を辞めざるを得ないということが少なくありません。

ストレスを軽減する方法として、環境調整があります。

環境調整とは、自分の特性に合った環境に身を置きつつ、周囲に配慮を依頼することです。

在宅ワークに切り替えたり、在宅ワークの仕事に就職したりすることも環境調整のひとつです。あなたの特性を考慮して、無理のない環境を選んでいくのも重要でしょう。

発達障害のある人に在宅ワークが向いてる3つの理由

この章では、発達障害のある人に在宅ワークが向いている理由について解説します。

理由①通勤を省略できる

障害のある人の約75%、うち発達障害のある人の約11%が、在宅ワークを経験して良かった点として、通勤の負担軽減を挙げています。(参考:障害者職業総合センター「テレワークに関する障害者のニーズ等実態調査」)

発達障害のある人は、特性上、疲れやすいことが挙げられ、通勤に負担を感じやすいです。

例えば、ASDの特性として、感覚過敏があります。

感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を過度に感じることで、苦痛や不快感が生じている状態のことです。(参考:イルセ・サン・著、枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』、岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道』)

電車やバスの車内は、電車の騒音や香水の匂い、視覚情報など、感覚過敏のある人が不快に感じやすいものにあふれています。

また、発達障害のある人は睡眠障害を合併しやすいと言われています。自分で思ったような睡眠を取れなかったり、逆に取りすぎて体調不良になりやすいです。

体調が良くない状態で、混んでいる電車で過ごすのはつらいことですね。

そのように体調が万全ではない状態でやっと職場に着いて仕事に取り組むのは大変でしょう。

感覚過敏のある人、疲労しやすい人は、通勤のない在宅ワークが向いています。

感覚過敏については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

理由②快適な環境でストレスなく仕事ができる

感覚過敏の特性で、職場の騒音や話し声を耐え難いと感じる人もいます。他人が立ったり座ったりするのを見るのがつらいという人もいます。

また、他人の話し声があると仕事に集中するのが難しい人もいます。

筆者も、キーボードのタイプ音で集中力が途切れるという話を聞いたこともあります。他人の動きが気になって集中するのが難しいですよね。

在宅ワークだと、そうしたストレス要因がぐっと減ります。

理由③対面でのコミュニケーションが少ない

職場では、以下のようなコミュニケーション力が求められます。

- 来客対応

- 同僚との雑談

- 上司への口頭での進捗報告

発達障害の特性として、その場の状況や相手の気持ちを読み取ることが難しいことが挙げられます。

そのため、職場のようなコミュニケーションの場で、以下のような困難に直面することがあります。

- 思ったことをそのまま伝えて白けた雰囲気になる

- 上司への進捗報告で話が飛んで、伝えないといけないことが伝えられない

その場に応じた話をしなくてはならないため、発達障害のある人にとって職場は緊張感が高まる環境と言ってもいいでしょう。

在宅ワークでは、職場の人とのやりとりはメールやアプリ上でのチャットがメインになり、口頭でのコミュニケーションは減ります。

メールやチャットの場合、打った文章を送信前に自分の目で見て、一呼吸置いてから送ることができますね。送信前に冷静になれる時間は、発達障害のある人にとってはありがたいでしょう。

発達障害のある人に向いてる在宅ワーク4選

この章では、発達障害のある人に向いてる在宅ワークについて解説します。

もちろん、ここで紹介する在宅ワーク以外にも考えられます。実際のあなたに向いている在宅ワークについては、支援機関などと相談しながら見つけてください。

在宅ワーク①ITエンジニア

文字通り、IT技術を持ったエンジニアです。

システムエンジニア(SE)やプログラマーなどもこちらに含まれます。

在宅ワーク②WEBデザイナー・イラストレーター

デザイン関係の職業です。WEBデザイナーは、WEBサイトのデザインを作成します。

イラストレーターは、イラストやロゴなどを制作します。

在宅ワーク③ライター・編集者

ライター・編集者は、執筆や編集に関する職業です。

取材で外部に出かけることもありますが、在宅でできる種類の仕事もたくさんあります。

在宅ワーク④データ入力

各種のデータを入力する仕事です。

タイピングスキルがあり、ワードやエクセルができれば初心者でも始めやすい仕事です。

ADHDのある人が在宅ワークを成功させる4つの方法

ADHDのある人は、注意散漫になりやすく、集中を持続させるのが難しいことがあります。

そのため、自宅を集中できる環境に整える必要があります。

この章では、ADHDのある人が在宅ワークを成功させる方法について解説します。

ただし、解説する方法が必ずあなたに合うとは限りません。

実際のあなたが在宅ワークを成功させるためのポイントは、発達障害のある人の働き方に詳しい専門家や支援機関などに相談することで、具体的にわかっていくと思います。

方法①作業スペースをつくる

在宅ワークになると、あなたのお家が職場となります。TVやスマホ、本など…お家の中にはたくさんの物がありますね。

筆者は主婦業をしているため、家にいながら作業をしていると、ついついスマホをいじったり、散らかったままの物が気になり、つい片付けをしたりして、全く作業が進まないことも…。

ADHDの特性である衝動性を止めるのはなかなか難しいため、家の環境を変えることが大事です。

まずは、あなたの仕事をするための作業スペースを作りましょう。

その例として、卓上パーティションがあります。机の上に置くと、視界を遮断してくれます。仕事に関係ないものが目に入りづらくなり、仕事に集中しやすくなります。

パーティションは色々なタイプがあり、メモやスケジュールを貼っておける便利な物も発売されているようです。

方法②インターネット接続をOFFにする

仕事でずっとPCに向かっている中で、ついついSNSや動画サイトを見てしまうことはありませんか?

インターネットには、面白そうなページが出てきたり、興味のある広告が貼られていたりします。

それらによって、ADHDの特性である衝動性に拍車がかかり、次々と色々なページを開いて見るという悪循環に陥ります。

インターネットに衝動的になる人は、電子機器のインターネット接続をOFFにしましょう。

ただし、お仕事の関係者との連絡手段がチャットなどの場合、無断でOFFにするのはやめておきましょう。

「この1時間は作業に集中するため、申し訳ありませんが連絡がつきません」などとあらかじめ伝えておきましょう。

また、時間が来たら接続をONにすることも忘れないように、タイマーなどを利用してみてください。

インターネット接続をOFFにするには、機種などにもよりますが、機内モードを活用しましょう。一時的に無線LANをOFF状態にしてくれます。

そもそもインターネット環境から離れながらPCを使わずに仕事ができるツールの一つとして、キングジムのデジタルメモ「ポメラ」などがオススメです。(参考:對馬陽一郎・著、林寧哲・監修「ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に働くための本」)

ポメラは、テキスト作成ができるワープロのようなものです。持ち運びができる小型軽量サイズで、USBケーブルやSDメモリで作った文章をPCに取り込むことも可能です。

テキストだけ入力できる機器なので、文章の書式を変えたり、装飾を入れることはできません。テキストだけに集中したいという場合にはオススメです。

方法③報連相に備えてメモを作成する

ADHDには集中できなかったり、衝動的に行動したりするという特性があります。会話する時に、注意散漫になり他のことを考えたり、思いついたことを衝動的に話したりし、コミュニケーションが難しくなります。

コミュニケーションへの困難さ・苦手感があるのは仕方ありません。

在宅ワークにおいては、オンライン上の画面越しに、上司や同僚に対して、報連相を行う場合があります。場面によっては、電話をするケースもあるかと思います。

その際、何を伝えるべきかについて、事前にメモを作成しておくのがいいです。

メモを用意することで、ADHDの衝動的に考えずに話すという特性もカバーすることができます。

まず、何を伝えたいのかをざっと書き出してみます。これは、頭の中にあることの整理ができます。そして、話している間に伝えたいことを忘れるといったミスも防げます。

ざっと書いたら、客観的にメモを眺めます。こんな視点にポイントを置くといいです。

- 言いたいことは伝わるか

- しゃべりすぎではないか

- 聞きたいことが伝わるか

こんな視点でメモを眺め、伝わるようであれば上司に報連相をしてみてください。

「言いたい事が多くて伝わりづらいかも…」と思った時は、一番伝えておいた方がいいことを一番先に話し、質問などは後に並べてみてください。

一番伝えたいことを明確にすると、より伝わりやすくなります。

報連相が苦手な発達障害のある人ができる対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

方法④報連相のタイミングを決めておく

こちらでも解説しましたが、あらためて、上司との連携を高めるために報連相は大事です。

しかし、伝えようと思っていても忘れることもあるでしょう。

そのため、例えば、お昼休憩前や退勤前など、報連相のタイミングを事前に決めておくといいでしょう。うっかり報連相をし忘れるという事態を防ぐことができます。

上司が忙しい時は、SNSやメールを活用すれば、報連相のし忘れを防ぐことができるので、活用してみましょう。

報連相が苦手な発達障害のある人ができる対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

ASDのある人が在宅ワークを成功させる5つの方法

ASDの特性として、感覚過敏や過集中などがあります。

この章では、ASDのある人が在宅ワークを成功させる方法について解説します。

なお、ADHDの人にも過集中が特性として現れることがあります。過集中の特性があるADHDの人にも参考になる内容もあるため、ぜひご覧ください。

方法①感覚過敏に対応する補助ツールを使う

家で仕事する場合でも、光や雑音が気になり集中できないということもあります。感覚過敏の特性に合わせて、過敏さを和らげるアイテムを使いましょう。

蛍光灯の光が気になる場合は、コントロール機能付きの照明がオススメです。照明の明るさを調節したり、色味を変えることができる照明が発売されています。

雑音が気になる場合は、以下のような補助ツールがオススメです。

- ノイズキャンセリングイヤホン

- 耳栓

- 耳栓がわりとなるようなイヤホン

- イヤーマフ

全くの無音だと逆に集中できないという人は、イヤホンにオーディオ機器を接続すると、音声を聞くことができます。

体調不良がある時は感覚過敏が強くあらわれやすいため、こうしたアイテムを使いながら、無理なく過ごしましょう。

方法②休憩をこまめに取る

ASDのある人のなかには、過集中という特性がある人もいます。

過集中とは、一つのことに対して異常なほど没頭することを指します。

こうした、集中しすぎた状態になると疲労がたまりやすいです。また、疲れていても気づかずに作業を続けるので、仕事が終わった後にどっと疲れが押し寄せることになるのです。

この対策として、休憩をこまめに取ることが挙げられます。具体的には、こちらで解説します。

筆者の場合、水も飲まない、休憩も取らない状態で作業に没頭していたことがありました。

仕事の日は過集中状態で作業していたせいか、夕食後ソファで寝ていました。その後、疲れの原因は過集中であることを知り、休憩の大事さに気づいたのです。

方法③タイマーを活用する

こちらでも過集中のデメリット・注意点を紹介しましたが、過集中のもうひとつの注意点は、取り組んでいる作業以外のことに意識が向かなくなることです。

一つのことに没頭することで、他のやるべきこと、約束事などを忘れやすくなります。

家は職場と違い、過集中になりやすい環境です。筆者の場合、作業を始めてから、気づいたら2時間も経っていたなんてことも多々あります。

何時になったら、一旦作業を止めて休憩を取ろうと思うだけでは難しいでしょう。

そういった人はぜひ、タイマーを活用してみてください。

スマホのアラームや、ネット上で使えるGoogleのタイマー機能が使えます。自分で希望時間を調整することができるので、便利です。

多くの書籍では、1時間に最低5分間の休憩をオススメしています。

タイマーは55分や、50分に設定して小まめに休憩を取ってみてください。

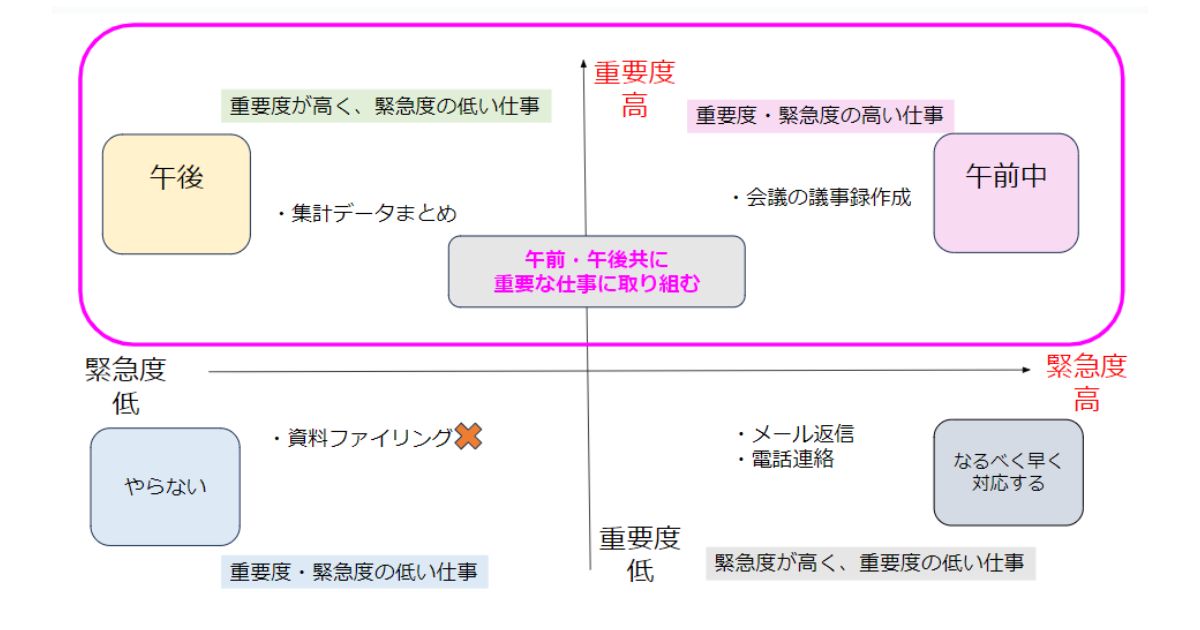

方法④スケジュール管理をする

過集中になり、他のことが疎かになるとうっかり作業をし忘れることもあるかもしれません。そういった事態を防ぐために、スケジュール管理をしましょう。

スケジュール管理と言ってもさまざまな方法がありますね。

私自身は、以下のスケジュール管理方法を実践してから、疲労が軽減したり、作業漏れがなくなったりと、良い事ばかりでした。(参考:林寧哲・監修『発達障害の人が“普通”でいることに疲れたとき読む本』)

手帳の記載方法は以下のとおりです。以下の図をご参照ください。

- 1日のはじめに、やること(to do)をメモする

- 別のページの中心に縦軸と横軸を書き、4分割にする

- ①で書き出したやること(to do)を、②で4分割したどこかに書き入れる

- 右上、左上に書かれたことを意識して、1日の作業をする

縦軸は重要度の高さを表し、横軸は緊急度の高さを表します。この図で言えば、以下のとおりになります。

- 右上:重要度・緊急度ともに高い仕事

- 左上:重要度が高く、緊急度が低い仕事

- 右下:重要度が低く、緊急度が高い仕事

- 左下:重要度・緊急度ともに低い仕事

このスケジュール管理方法の最大のメリットは、1日のはじめに書き出したやるべきことの重要度や緊急度を、客観的に把握できる点です。

過集中の傾向がある人は、没頭しやすい反面、作業忘れが多いため効果的な方法です。

客観的に1日の流れを把握できれば、「午前は〇〇をやらないと」「午後に△△をやろう」と気持ちの切り替えができますね。

時間に余裕を持った過ごし方になるため、ストレスを軽減する効果もあります。

方法⑤話を聞く側に回る

ASDの特性として、相手の気持ちや空気が読み取りづらく、コミュニケーションが不得意であるという点があります。

コミュニケーションが苦手であることが原因で、孤立したり、一人で仕事を抱え込んだり、話しかけるタイミングがわからなかったりして、ストレスにつながることもあります。

例えば、以下のような事例です。

- 一方的に話す

- 上司への報連相が苦手である

- 上司から出された指示を勘違いして仕事を進める

ストレスにならないよう上司や仕事関係者とつながりながら、お仕事を進めていきましょう。

精神科医の西脇俊二氏によると、本来、私たち人間は、自己肯定感を上げてくれる人を本能的に求めているそうです。簡単に言うと「話した後、安心した」「居心地がいい」「自分は自分でいい」と思われる瞬間をつくり出すということです。

「難しそう…」と思われるかもしれません。

相手が気持ちよく話せるように、あえて話を聞く側に回りましょう。話したい気持ちをぐっとこらえて、まずは相手の話を聞きましょう。

また、「そうですね」「良いですね」など、相手を肯定する言葉を使います。これは、チャットなどでも活用できますね。

補足:APDのある人が在宅ワークを成功させる方法

APD(聴覚情報処理障害)とは、聴力の低下は見られないものの、聞き取りに困難が生じる障害のことです。発達障害と併発することが多いと言われています。

具体的には、耳から入った情報が頭に残らない、理解しづらいというものです。

APDがあると、がんばってメモを取っても抜けがあったり、ところどころ理解できなかったりします。

そんな方は、上司に言葉で指示をもらった後に、自分なりに指示を図示して間違いがないかどうかを確認してもらったり、あるいは手順や図など見て分かるものを示してもらうことをお願いしたりするようにしましょう。(参考:土野陵・著、益田裕介・監修『発達障害の人が「働きやすさ」を手に入れる本』)

必要に応じて、周囲のサポートを求めることは仕事の上で大切です。

在宅ワークを続けている発達障害のある人の体験談

この章では、在宅ワークを続けている発達障害のある人の体験談を紹介します。

発達障害のあるIさんは1年以上、フルリモートでウェブデザイナーをされています。

元々、Iさんはウェブデザイナ―として働いていたのですが、発達障害の特性などに関連して離職。その後、再度ウェブデザイナーとして働くために、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)を利用しました。

発達障害と在宅ワークに関することだけではなく、就労移行支援事業所についても参考になるかと思います。

在宅ワークで注意していること

──現在、在宅ワークをされているお仕事はどのように見つけましたか?

Iさん:今の就職先は障害のある人向けの就職・転職フェア「SMILE」に参加して見つけました。

仕事探しでは、他にも「ViViViT(ビビビット)」「dodaチャレンジ」「LITALICO仕事ナビ」などの転職サイトや、ハローワークを使っていました。

──就職フェアや転職サイト、複数を利用されていたのですね。在宅ワークで注意していることはありますか?

Iさん:特性上、過集中に気づきにくいと感じることがあります。ついつい、集中しすぎて疲れてしまうことも多いので、作業スケジュールを自身で作成する際に、ゆとりを持たせたものにしています。

──ご自身で特性に気づいて対処されているんですね。

Iさん:ほかにも、コミュニケーション面で気をつけていることがあります。在宅ワークだと、やり取りがチャットがメインになるので、チャットを送信する前に相手にとって分かりづらい文章になっていないかを確認するようにしていますね。

──チャットを送信する前に読み手を想像されているのですね。

Iさん:あとは指示内容を忘れないように、必ずメモを取るようにしています。

──それも大切なことですね。私自身もメモを取る重要性を感じています。

ウェブデザインの仕事は、期限を守って作業するイメージが強いです。期限を守るために、何か気をつけていることがありますか?

Iさん:受注案件の内容によっては、限られた時間で仕上げる必要があります。

半日で業務を仕上げないといけない日もあります。そういう時は、他にやるべき作業はないか、上司に質問したりして、自分から上司に確認するようにしています。

自分だけで仕事を抱え込まずに、上司に相談するのは重要だと思いますね。対面コミュニケーションがない分、自ら発信するなど自発的な姿勢を大切にしています。

在宅ワークのメリットとデメリット・注意点

──在宅ワークにして良かったと思う点はありますか?

Iさん:特性上、目で見た情報を処理する方が得意であるため、情報のやり取りをチャットメインで行える在宅ワークは私に向いていると思います。

──指示を「目で見て、理解できる」という点がメリットですね。

Iさん:他のメリットは、「自分に向いた、集中できる環境」をつくりやすい点です。オフィスだと集中が途切れてしまうと感じたので。

また、定時を過ぎた後、自由時間を活用しやすい点がありますね。私は、定時後に市民プールで水泳をしたり、副業をしたりしています。

──静かなお家は集中しやすいですよね。

在宅ワークだと通勤もありませんから、より自由な時間が増え、有効活用もできます。反対に、在宅ワークにデメリットを感じることはありますか?

Iさん:上司からのフィードバックはオンライン面談なので、相手の表情や雰囲気が伝わりにくいですね。

自分の印象もどう伝わっているのか分からないので、本音を言いづらいときがあったりもします。

──確かに、オンラインで画面上で話をする場合は、難しさはありますよね。画面上だと相手の表情や声から気持ちが読みにくいのは、私も感じます。

Iさん:また、家は集中しやすい一方で、一人なので、ダラけないように自分自身を律する必要があります。

──確かに、その心がけや工夫は大切ですね。

Iさん:また、私の居住環境だと、昼食は自分で作る必要があります。面倒に感じることもありますね。

──居住環境によっては、そういう点にも注意が必要ですね。もちろん、「家の近くに飲食店やコンビニなどがある」「通勤していても、オフィスの近くにそれらがない」という場合もあるでしょうが。

キズキビジネスカレッジ(KBC)で得たこと

──就職前に利用されていた就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)について教えてください。

Iさん:KBCで得たスキルは、今でも役に立っています。自己理解講座は良かったですね。自分の思考の癖に気づくことができるようになりました。

──思考の癖に気づくと、ストレス軽減につながりますね。

Iさん:キズキビジネスカレッジ(KBC)では、ウェブデザイン講座があります。ウェブデザイナーを希望されている人は、基礎的な事が学べるので出ておいた方がいいと思います。

──キズキビジネスカレッジ(KBC)は私も利用中で、ウェブデザイン講座も受けています。他、たくさんのビジネス講座があるので、選択して学習できるところが気に入っていますね。その他、どんなポイントが今の仕事に役立っている点はありますか?

Iさん:キズキビジネスカレッジ(KBC)では、週に1回、支援スタッフさんとの面談がありました。

自分の体調やキズキビジネスカレッジ(KBC)で学んだことを話せる場でした。ここで自己発信の癖を付けることができましたね。また、「何かあったら、相談していいんだ」と思えるようになったのが大きかったと思います。

──安心して話せる環境があるのは嬉しいですよね。

児童精神科医の本田秀夫氏は、発達障害を持つ人は、困ったことがあったら相談するというスキルを持つといいと言っています。Iさんが相談するスキルを身につけて、気持ちよくお仕事をされていると知れて良かったです。(参考:本田秀夫『発達障害 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち』)

Iさん:キズキビジネスカレッジ(KBC)に毎日、在宅を組み合わせた形式で通所していました。それが今の在宅ワークに近い形式で、練習することができたと感じています。

──実際のお仕事に向け、練習できるのは安心しますね。今日は、お話できて嬉しかったです。Iさんのお仕事ライフを応援しています。ありがとうございました!

発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)

- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)

- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。

発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ〜支援を上手く利用しながら就活を進めてみてください〜

在宅ワークは、発達障害のある人にとってオススメの働き方です。

会社に通勤することも、対面コミュニケーションもないので、ストレスなく仕事ができるでしょう。

また、快適で、集中できる環境づくりをし、コミュニケーションに対応できれば、安定した在宅ワークができます。

発達障害のある人が利用できる支援制度や支援機関はたくさんあります。上手く利用しながら就活を進めてみてくださいね。

発達障害のある人に在宅ワークが向いてるのはなぜですか?

発達障害のある人に向いてる在宅ワークを教えてください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→