発達障害のある人の最新の雇用状況 雇用主が選考時に見ているポイントを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

発達障害のある人や、診断は受けていないが自分は発達障害かもしれないと思っている人のなかには、就職に関する以下のようなお悩みがあるかと思います。

- 発達障害のある人の雇用はどんな状況なのか?

- 雇用主が選考時になにを気にしている?

このコラムでは、発達障害のある人の最新の雇用状況、雇用主が選考時に見ているポイント、発達障害に関して就職前後に雇用先に伝えておくべきポイントについて解説します。

発達障害の雇用に関して悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでみてください。

就職を成功させたい発達障害のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

発達障害のある人の最新の雇用状況

発達障害のある人の雇用状況は、法改正や社会情勢に応じて、常に変化しています。

この章では、発達障害のある人の最新の雇用状況について解説します。(参考:発達障害者の自立・就労を支援する会・編『発達障害の人の「私たちの就活」』、厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」、厚生労働省「事業主の方へ」、厚生労働省「精神障害者の算定特例の延長について(案)」、厚生労働省「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金」)

状況①障害者雇用促進法の改正により雇用数は増加傾向

発達障害に限らず、障害のある人の雇用状況は、法令などの改善が進んでいるため、増加傾向にあります。

2018年4月の障害者雇用促進法の改正により、発達障害を含む精神障害のある人も雇用義務の対象となりました。(参考:厚生労働省『障害者の法定雇用率の引き上げについて』)

厚生労働省によると、民間企業に雇用されている障害のある人は約64万2178人。前年度から約4.6%増加し、20年連続で過去最高を記録しました。(参考:厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」)

また、民間企業で雇用されている障害のある人のうち、身体障害・発達障害を含む精神障害・知的障害の内訳は以下のとおりです。

- 知的障害のある人:約15万1722.5人(前年度比約3.6%増)

- 発達障害を含む精神障害のある人:約13万298人(前年度比約18.7%増)

- 身体障害のある人:約36万157.5人(前年度比約0.7%増)

さらに実雇用率は12年連続で過去最高の約2.33%を記録し、法定雇用率達成企業の割合は前年度の約48.3%から約50.1%まで増加しています。

障害のある人の就職件数は、10年間で約1.6倍以上にあがっています。2026年に予定されている障害者雇用促進法の改正案の施行により、発達障害のある人の雇用状況はさらによくなっていくことが予想されます。

障害者雇用については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

状況②法定雇用率の上昇

障害者雇用促進法では、事業主が雇い入れる労働者の全体人数に対して、一定の割合を障害のある人にするよう義務づけられています。(参考:厚生労働省「事業主の方へ」)

事業主に義務づけられている労働者の全体人数に対する障害のある人の雇用率のことを、法定雇用率と言います。

2024年4月には、障害者雇用の法定雇用率が民間企業で2.3%から2.5%に、国・地方公共団体で2.6%から2.8%に引き上げられています。2026年7月にも改正が予定されており、法定雇用率が2.7%へと段階的に引き上げられる見込みです。(参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」、障害者職業総合支援センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」、厚生労働省「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」)

状況③事業主の障害者雇用を促す法令・支援制度の整備

法定雇用率の引き上げにくわえて、特例措置も取られているため、雇用増加が見込めます。

2018年4月から精神障害のある人の雇用が義務化されたことで、以下のような特例措置が設けられました。

- 従来は0.5人としてカウントされていた、短時間労働の精神障害のある人も1人として算定

- 週20時間以上30時間未満の労働で雇用開始から3年以内

- 精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内

- 2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合

改正以後5年間限定の特例措置の予定でしたが、2023年4月から期間を定めず延長されています。

さらに2024年8月以降、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体障害、知的障害、精神障害のある人の実雇用率も、0.5人分に算定されることになりました。

法定雇用率を満たすために必要な人数が減ることで、短時間勤務でも雇用が可能となり、事業主にとっては受け入れやすい環境になるはずです。

障害者雇用に対して積極的になる事業主が増えれば、発達障害のある人が働ける場所が社会規模で増えるでしょう。

また、障害のある人を雇用する事業主を助成・援助する障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直しや、納付金助成金の新設・拡充も行われています。

法定雇用率を達成すると、従業員が100人以上いる事業主は障害のある人1人につき月額2万9000円、従業員が100人以下の事業主は障害のある人1人につき月額2万1000円を受け取れます。

助成金により障害者雇用の負担を減らせるため、コスト面で悩んでいた事業主も障害者雇用を進められます。以上のような改正・制度の発足は、今後も行われる見込みです。

状況④発達障害のある大学生・短大生・高専生が増加

独立行政法人日本学生支援機構によると、発達障害がある大学生・短大生・高専生が増加しているそうです。(参考:独立行政法人日本学生支援機構「令和5年度(2023年度)障害のある学生の修学支援に関する実態調査」)

発達障害のある大学生・短大生・高専生は、以下のように増えています。

- 2018年度:6047人

- 2019年度:7065人

- 2020年度:7654人

- 2021年度:8698人

- 2022年度:1万288人

- 2023年度:1万1706人

発達障害のある学生が増えている背景には、発達障害への認知度が高くなっていることも挙げられます。

在学中や就職活動中に発達障害を疑い、受診する人も珍しくありません。発達障害のある大学生・短大生・高専生が増加していることから、障害のある学生の就職は充実していくと考えられています。

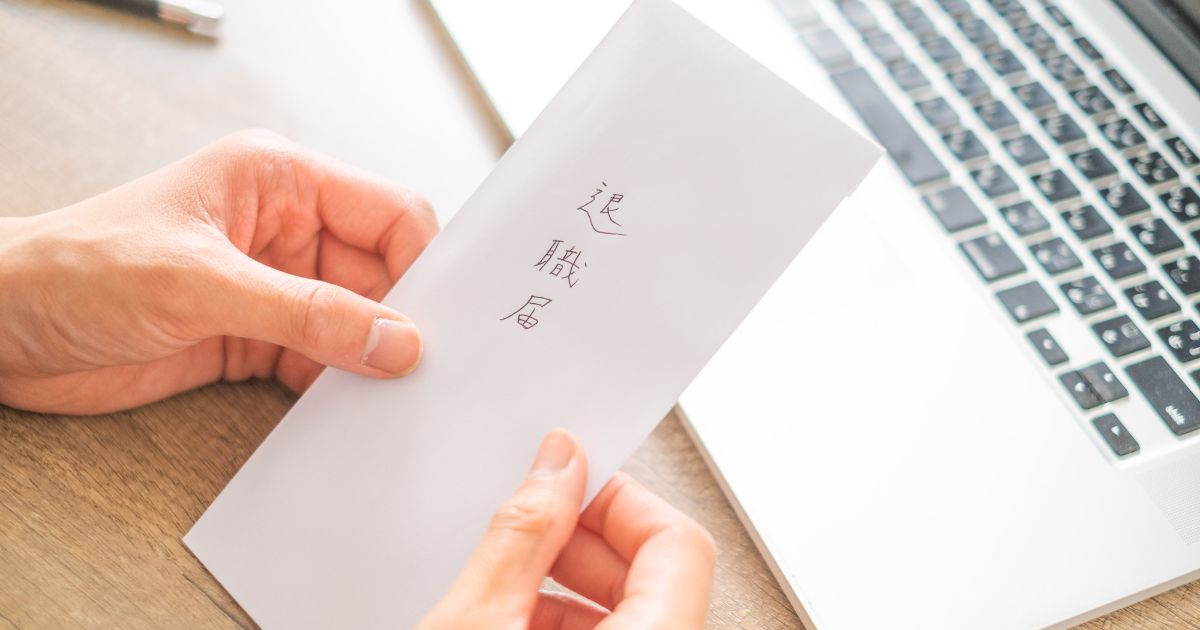

状況⑤個人的理由での離職が最多

自分の特性や性格、希望条件などと合わない仕事に就くと、離職につながる恐れがあります。長く働き続けるためには、自分に合った仕事に就くことが大切です。

障害者職業総合センターによると、発達障害のある人のうち約64.8%は個人的理由で離職しているそうです。(参考:障害者職業総合センター「障害者の雇用の実態等に関する調査研究」)

個人的理由のうち、職場の雰囲気・⼈間関係を理由に離職した人は約49.5%と多く、次に仕事内容が合わなかった人が約43.0%、賃⾦・労働条件に不満がある人が約31.8%でした。

職場の雰囲気や人間関係が合わないと、周囲とうまくなじめなかったり、仕事の連携が取れなかったりします。その結果、上司から叱られることや仕事の評価に影響が出ることが増え、離職につながります。

また仕事内容が合わない場合、継続的なミスを始めとするトラブルから、退職する人もいるでしょう。雇用条件が合わないと、生活に支障が出て働き続けることが難しくなることもあるはずです。

合わない仕事に就くと離職につながる恐れがあることを理解して、就職・転職時の条件を考えましょう。

状況⑥1年以内に離職する発達障害のある人の割合は約30%

発達障害のある人の雇用状況には、職場定着という課題が残っています。

障害者職業総合センターによると、就職から1年以内に離職する発達障害のある人の割合は約30%にのぼります。(参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」)

就職・転職が活発になると同時に、転職を繰りかえすことで、現職に定着できない人もまた増加しているのです。

また、厚生労働省によると、障害別の平均勤続年数は、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」)

- 発達障害のある人:約5年1か月

- 知的障害のある人:約9年1か月

- 精神障害のある人:約5年3か月

- 身体障害のある人:約12年2か月

この課題への対策として、職場定着支援の利用が有効です。

就労定着支援を利用した発達障害のある人の1年後の職場定着率が約80.0%に対し、受けなかった人たちの職場定着率は約61.6%と、20%近い差が出ています。(参考:障害者職業総合支援センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」)

長く働き続けられそうかを考える際には、支援機関に相談し、就労定着支援を利用することも検討してみるとよいでしょう。

就労定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

補足:雇用状況は社会情勢の影響を受ける

発達障害のある人の雇用は増加傾向にありますが、社会情勢の影響を受ける点に要注意です。

例えば、新型コロナウイルスが流行し始めた2020年、障害のある人の就職件数は12年ぶりに減少しました。

雇用状況は日々改善されているものの、社会の流れによっては大きく変動します。

発達障害のある人が就職を成功させるためには、社会情勢や最新の雇用状況を把握することも大切です。

自分1人で情報を集めるのが難しい人は、就労移行支援事業所などのサポートを受けることも検討してみてください。(参考: 厚生労働省「令和2年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの取りまとめを公表します」)

発達障害のある人が就職を成功させるコツ

発達障害のある人が就職をうまく進めるためには、いくつかの工夫が必要です。

発達障害のある人が就職を成功させるコツは、以下のとおりです。

- 発達障害の悩みをひとりで抱え込まない

- 主治医に相談する

- カウンセラーに相談する

- 二次障害がある場合は治療を優先する

- 支援機関を利用する

- 支援制度を利用する

- 自分の特性を理解する

- 特性をカバーする方法を身につける

- 特性を活かす方法を考える

- 経歴以外にアピールできる点を整理する

- 生活習慣を整える

- リワークを利用する

- スキルを習得する

- 雇用枠を検討する

- 働き方を検討する

- 雇用形態を検討する

- 発達障害があることを開示するか検討する

- フリーランスとして働くことを検討する

- アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

- 就労継続支援A型/B型での就労する

- 当事者会や相談会に参加する

- 履歴書・職務経歴書・面接の対策をする

発達障害のある人が就職を成功させるコツについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人を雇用主が選考時に見ている5つのポイント

この章では、発達障害のある人を雇用する事業主が選考時に見ているポイントについて解説します。

事業主がチェックする点を把握すると、就職活動中にアピールすべき強みが見えてきます。ぜひ、自分に当てはまるか確認してみてください。

あなた1人で考える必要はありません。主治医や専門家、支援機関など、支援してくれる人と一緒に見てみましょう。(参考:厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」)

ポイント①自分の特性をしっかり理解して対処できているか

発達障害のある人を雇用する事業主は、応募者が自分の特性をしっかり理解できているかを見ています。

障害の程度や特性は人によって大きく異なるので、自分の状況を具体的に説明できることが重要です。

できることやできないこと、必要な配慮、自分なりの対策方法などを伝えられると、人事担当者が採用後の具体的なイメージができるようになります。

自分の特性をしっかり理解した上で、事業主と業務内容が適正かどうかをすり合わせられると、雇用される可能性が高くなるでしょう。

ポイント②業務をやり遂げるスキルや経験があるか、スキルを獲得できるか

発達障害の有無に関わらず、事業主が人を雇用する際は、業務をやり遂げるスキルや経験があるかをチェックします。

選考時にスキルや経験が足りなくても、現在の知識や技術・過去の経験から、今後できるようになると判断されれば雇用されることも少なくありません。

事業主に自分のスキルや経験をうまく伝えるためには、事前に現時点の知識・技術を分析しましょう。

業務で役立つ能力や、スキル不足を乗り越えた経験があれば、就職活動で積極的にアピールできます。

ポイント③長く働けるか

事業主は、選考時に長く働けるかをチェックしています。

従業員を雇用する際、求人広告・人事担当者の人件費などのさまざまなコストがかかります。そのため事業主はその分、長く働いてほしいと思っています。

こちらでも解説したとおり、職場定着は発達障害のある人の雇用に関する課題のひとつです。

長く働けることをアピールするためには、アルバイトでの就労経験が有効です。

また、二次障害があるのに無理して働くと、就労後に状態が悪化するリスクがあります。二次障害がある場合は、何よりもまず治療を優先してください。

ポイント④頼れる人が周囲にいるか

発達障害のある人を雇用する事業主は、頼れる人が周囲にいるかも確認しています。

障害のある人が万が一調子を崩したり、事業主が配慮や注意の仕方に悩んだりしたときに、家族や友人など、周囲のサポートしてくれる人がいると事業主側も安心です。

周囲にサポートしてくれる人がいない場合は、就労移行支援事業所などの支援機関に相談しておくとよいでしょう。

ポイント⑤適切な人間関係を構築できるか

事業主は、適切な人間関係を構築できるかどうかも確認しています。

既存の従業員と良好な関係を構築でき、職場の雰囲気にあう人であれば、就職後にもミスマッチなく働けるはずです。

職場の人とトラブルを起こさないか、コミュニケーションに課題を抱えていないかどうかなどについても注目されるため、話し方はもちろん、身だしなみなど良い印象を抱いてもらいやすいように心がけましょう。

発達障害に関して就職前後に雇用先に伝えておくべきポイント2点

発達障害を開示する場合、就職前後に雇用先へ自分の要望を伝えておくと、スムーズに働けるようになります。

この章では、発達障害に関して、就職前後に雇用先に伝えておくべきポイントについて解説します。

必ずあなたに当てはまるものではありません。あくまで参考程度に活用してください。(参考:厚生労働省「就労パスポート活用の手引き」、厚生労働省「第2章障害者の雇用管理上の留意点」)

ポイント①配慮してほしいこと

まずは、配慮してほしいことを具体的に伝えましょう。

発達障害の特性・程度は人によって異なるため、どこを配慮してほしいかを職場の人が完璧に理解するのは難しいといえます。

自分が困っている点や、配慮が必要なことをピックアップしてみてください。

一方的な配慮の要求ではなく、自分でしている工夫や対策も伝えられるとより良い印象につながります。自分で工夫できる点と、それでも配慮が欲しい点を整理して伝えてみてください。

ポイント②得意な分野・業務

自分が苦手なことだけでなく、得意な分野や業務についても伝えるとよいでしょう。

得意なことを職場の人に把握してもらえれば、部署異動の際に配慮してもらえる可能性があります。

自分の得意なことに関して積極的にアピールをしていきましょう。

補足:伝え方の具体例

配慮してほしいポイントや、得意な分野・業務を伝える際は、以下を参考にしてみてください。

- ケアレスミスが多いので、できる限り上司にダブルチェックをお願いしたいです

- タスクの優先順位をつけるのが苦手なので、タスクを進める順番について都度相談したいです

- スケジュールを忘れないように、タスク管理できるツールを使わせてもらえないでしょうか?

- その時々で異なる対応を求められると、パニックになりやすい特性があります

- 指示は口頭ではなく、文字や図、表で示してもらえるとスムーズに理解できます

- マニュアル通りに進める業務が得意なので、定型業務がメインの部署に配属してもらえると助かります

- 字を読むのが苦手なので、議事録の代わりに会議内容を後から再度聞けるように、会議へICレコーダーを持ち込みたいです

- 聞くのが苦手なので、テキストベースで指示していただけるでしょうか?

- 書くのが困難なため、日報は手書きではなくPCを使用できると助かります

業務が始まってから困らないように、選考時や配属面談の際に特性や要望をしっかり伝えておきましょう。

もし特性や要望を伝えて不採用になっても、気にしすぎないことが大切です。

特性や要望を伝えず採用されると、業務中の負担が大きくなる可能性があります。そうすると、長く働き続けるのが難しくなるかもしれません。

就職後の苦労を減らすなら、特性や要望を理解してくれる職場を選ぶのが大切です。

ミスマッチを防ぐためにも、自分の特性や要望を伝えるようにしましょう。

発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)

- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)

- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。

発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:発達障害のある人は雇用状況を把握し、支援を受けながら就職活動を始めよう

発達障害のある人の雇用状況は、法改正や社会情勢に影響して、常に変動しています。

常に最新の雇用状況を把握できれば、自分に合った就職活動の戦略を立てられます。

発達障害のある人が有利に就職を進めるためには、特性をカバーする習慣を身につけたり、支援者に頼ったりすることが大切です。

あなた1人ですべて解決しようとするのではなく、家族やサポート団体にフォローしてもらうと、就職が成功する可能性が高くなります。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)でも、発達障害のある人の就職を支援しています。

就職について相談したい人や、専門家からアドバイスを受けたい人は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

発達障害のある人の最新の雇用状況を教えてください。

以下が考えられます。

- 障害者雇用促進法の改正により雇用数は増加傾向

- 法定雇用率の上昇

- 事業主の障害者雇用を促す法令・支援制度の整備

- 発達障害のある大学生・短大生・高専生が増加

- 個人的理由での離職が最多

- 1年以内に離職する発達障害のある人の割合は約30%

詳細については、こちらで解説しています。

発達障害のある人を雇用主が選考時に見ている5つのポイント

以下が考えられます。

- 自分の特性をしっかり理解して対処できているか

- 業務をやり遂げるスキルや経験があるか、スキルを獲得できるか

- 長く働けるか

- 頼れる人が周囲にいるか

- 適切な人間関係を構築できるか

詳細については、こちらで解説しています。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→