発達障害のある人が転職を成功させるコツ 転職事例を紹介

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

発達障害のあるあなたは、転職活動がうまくいかずに、以下のように悩んではいないでしょうか?

- 発達障害を考慮した転職先を探しているが、適職がわからない…

- 発達障害が理由で転職を繰り返している。そろそろ腰を落ちつけたい…

発達障害のある人が転職を成功させるコツは、特性を理解した上で適切な専門機関を頼ることです。

このコラムでは、発達障害のある人が転職を成功させるコツについて解説します。あわせて、発達障害のある人の転職事例を紹介します。

転職活動を成功させたい発達障害のある人や、転職を繰りかえして疲れている人が適職を探す手助けになれば幸いです。

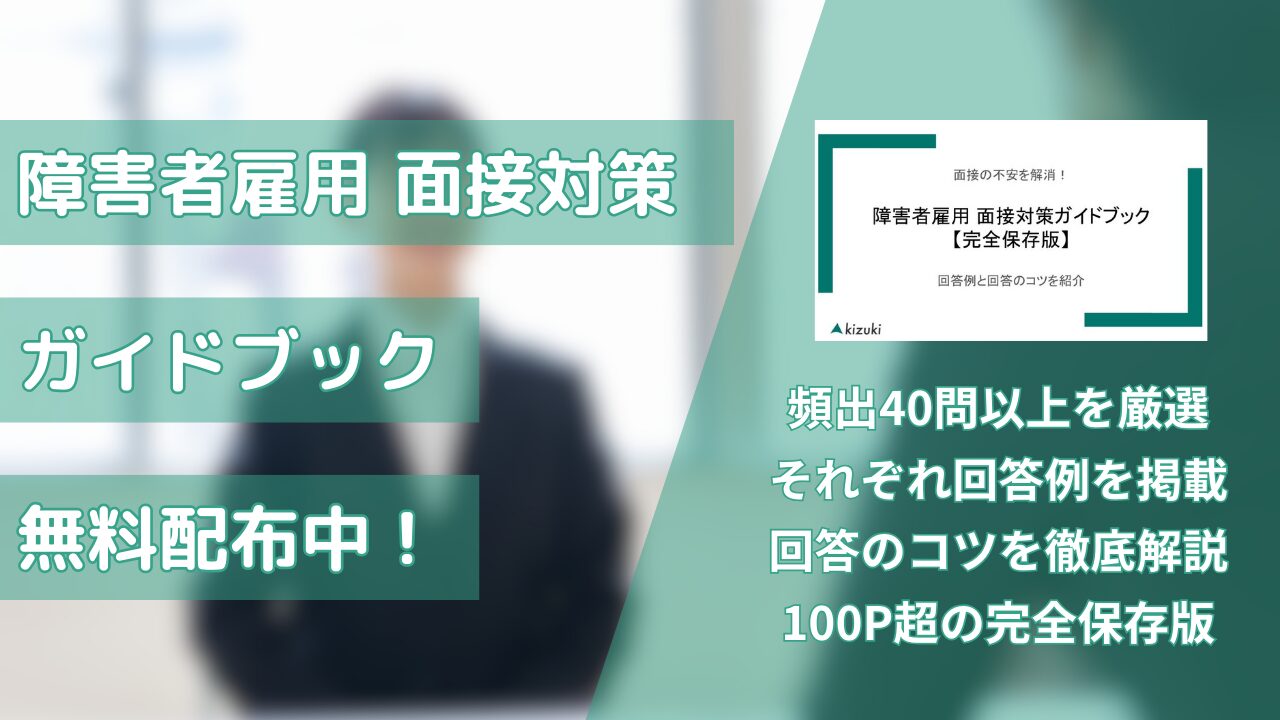

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、障害者雇用での就職を考えている人に向けて、「障害者雇用 面接対策ガイドブック【完全保存版】」の無料配布を開始いたしました。

障害者雇用の面接で頻出する40以上の質問、それぞれの質問への解答例、好印象を与えるポイントなどを、わかりやすく丁寧に解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

また、障害者雇用の面接対策については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

転職を成功させたい発達障害のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

発達障害のある人の最新の転職状況

発達障害のある人の雇用状況は、法改正や社会情勢に応じて、常に変化しています。

発達障害のある人の最新の転職状況をまとめると以下のような状況です。

- 障害者雇用促進法の改正により雇用数は増加傾向

- 法定雇用率の上昇

- 事業主の障害者雇用を促す法令・支援制度の整備

- 発達障害のある大学生・短大生・高専生が増加

- 個人的理由での離職が最多

- 1年以内に離職する発達障害のある人の割合は約30%

発達障害のある人の最新の雇用状況の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人が転職を成功させるコツ

発達障害のある人が就職をうまく進めるためには、いくつかの工夫が必要です。

発達障害のある人が就職を成功させるコツは、以下のとおりです。

- 発達障害の悩みをひとりで抱え込まない

- 主治医に相談する

- カウンセラーに相談する

- 二次障害がある場合は治療を優先する

- 支援機関を利用する

- 支援制度を利用する

- 自分の特性を理解する

- 特性をカバーする方法を身につける

- 特性を活かす方法を考える

- 経歴以外にアピールできる点を整理する

- 生活習慣を整える

- リワークを利用する

- スキルを習得する

- 雇用枠を検討する

- 働き方を検討する

- 雇用形態を検討する

- 発達障害があることを開示するか検討する

- フリーランスとして働くことを検討する

- アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

- 就労継続支援A型/B型での就労する

- 当事者会や相談会に参加する

- 履歴書・職務経歴書・面接の対策をする

発達障害のある人が就職を成功させるコツについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人に向いてる仕事

発達障害のある人は、得意なことと苦手なことがハッキリと分かれているケースがあります。長く働くなら、自分の特性を理解して、向いてる仕事を選択できると良いでしょう。

なお、その適性は人によって異なります。同じ仕事であっても、向いてるかどうかは、実際のあなたの特性や実際の職場の環境、マニュアル、サポート体制などによって異なります。

実際のあなたに向いてる仕事は、支援機関に相談する中で、具体的に見つかっていくはずです。働きたい仕事がある場合、解説する仕事を参考にしつつ、ご自身で調べてみたり、専門家や支援機関に相談したり、実際の求人元に問い合わせたりしてみましょう。(参考:星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち〈職場編〉』、木津谷岳『これからの発達障害者「雇用」』、本田秀夫『自閉症スペクトラム』、ダイヤモンド・オンライン「発達障害のある人に向く職業、向かない職業は何か」、発達障害ナビポータル「自分に向いている職業・職種が知りたい」、発達障害ナビポータル「職場開拓」)

ADHDのある人に向いてる仕事は、以下のとおりです。

- 発想力や独創性、行動力、好奇心を活かせる仕事

- 一か所に留まることが少ない仕事

- 関心分野と職種の専門性が合致した仕事

ASDのある人に向いてる仕事は、以下のとおりです。

- 決まった作業手順があり、それに集中して取り組める仕事

- 定型作業が中心で淡々と進めやすい仕事

- 専門性やこだわり、視覚処理能力を活かせる仕事

LD/SLDのある人の場合、苦手部分をスマホやタブレットなど補助道具をうまく活用したら、特に支障なく仕事できるケースも多くあります。

その上で、オススメの職場環境は以下のとおりです。

- 技能の一部に困難があることを理解してもらえる職場

- 困難な部分の補助をするツールを活用できる職場

発達障害のある人に向いてる仕事については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人の転職事例2選

この章では、発達障害のある人の転職事例を紹介します。

成功のために共通しているのは、以下の2点です。

- 自分の障害の特性を理解すること

- 適切な支援機関に相談すること

この2点を意識しながら、あなたの転職活動に活かしていくとよいでしょう。(参考:石井京子、池嶋貫二、林哲也『人材紹介のプロがつくった 発達障害の人の転職ノート』、梅永雄二『発達障害の人の就労支援ハンドブック 自閉症スペクトラムを中心に』)

事例①ADHDのある人の転職事例

経理部に配属されたAさんの悩みは、細かな数値の間違いをしたり、請求書や伝票などの書類をすぐに紛失したりすることでした。

職場の上司からは机上が整理されていないから改善するよう指摘されていましたが、どこから手をつけていいかわからない上に、片づけてもまた散らかるため、一向に片づける気になりません。

ミスや指摘が重なったことで次第に気を病んだ彼女が心療内科を受診したところ、ADHDの可能性を示唆され、検査・診察の結果、発達障害であることがわかりました。

Aさんのように、就職をしてから発達障害に気付くことはめずらしいことではありません。

特に近年では、大人のADHDという言葉が用いられるようになり、ADHDが就労上の困難であるケースは増えてきているのです。

Aさんは、診断を受けたことによって、それまでの悩みの原因が特定されて安心するとともに、カウンセラーから教えてもらった自分の性質を考慮した職種に就こうと転職活動をはじめることにしました。

Aさんの場合は不注意の傾向が強く、以前から細かいデータを扱うよりもテキパキと身体を動かして人とコミュニケーションをする方が向いてると感じていました。

そこで医師と相談しながら、現職で負ったストレスによる軽うつ症を治し、接客業や営業といった職種への転職活動を続け、無事に営業職に就くことができました。

レスポンスの早い彼女は、取引先の人に慕われているだけでなく、自分の行動力を活かして営業先回りを楽しむことさえでき、経理職に就いていた頃よりものびのびと業務に励めるようになったといいます。

事例②ASDとLD/SLDのある人の転職事例

Bさんは、知的障害ではないものの知能レベルが知的障害の判定基準のボーダーラインの境界知能にあること、LD/SLD傾向があることが幼少期の時点でわかっていました。

「通常と同じ教育を受けてほしい」という両親の希望もあり、特別支援は受けないままに、勉学や人間関係で苦労しつつもどうにか高等学校を卒業することはできましたが、大学への進学は難しく、実家からほど近い物流会社に勤めはじめました。

業務内容は、Bさんにとっては難しいと感じる作業かつチームワークが重要とされるものでした。

これまでの生活では、コミュニケーションに苦手意識がありながらもなんとかこなせていたBさんですが、ビジネスの場ではより高度なコミュニケーションが求められます。Bさんは業務にも職場にも馴染むことができず、退職することになりました。

退職後、求職のために支援機関を訪れたBさんは担当者から発達障害を懸念されて病院を受診したところ、それまでは性格として自認していた特徴が、ASDの特性によるものであったことがわかりました。

幼少期からわかっていたLD/SLD傾向に加えて、ASD傾向があると明らかになったBさんは、両親の勧めもあって就労移行支援事業所への通所をはじめます。

Bさんは就労移行支援事業所で特性理解やスキルの習得に励みましたが、すぐには就職に結びつかなかったため、就労継続支援A型への転職を打診されました。

就労継続支援A型では、一般企業への就労の難しい障害のある人を対象に、雇用契約に基づいて働く場所を提供しています。

Bさんは就労移行支援事業所で得たPCスキルを活かし、データ入力などの定型業務を行う職場に転職することができました。

発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)

- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)

- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、ほかの発達障害が併存している可能性もあります。

発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

【無料配布中!】障害者雇用 面接対策ガイドブック

- 障害者雇用での就職を検討しているけど面接が不安…

- 面接で特性や症状についてうまく説明できる自信がない…

このように、障害者雇用を検討している人の中には、面接に対する不安を抱えている人が少なくありません。

また、事前に回答を用意しようと思っていても、どんなことを聞かれるかわからなかったり、どのように答えればよいか迷ったりすることもあるでしょう。

さらに、面接の際に特性や症状について詳しく伝えられていないと、入社後に必要なサポートを受けづらくなる可能性も考えられます。

本ガイドブックでは、障害者雇用の面接でよく聞かれる質問40問以上を厳選し、キズキビジネスカレッジ(KBC) の知見をもとに、それぞれの回答例と回答のコツを詳しく解説しています。

「障害者雇用 面接対策ガイドブック」を活用し、自信を持って面接に臨みましょう。

- 障害者雇用の面接で頻出する40問以上を厳選

- 8つのカテゴリーから紹介

- 回答例を掲載し、どのように答えればよいかが明確

- 回答のコツ付きで、面接官に好印象を与えるポイント、採用につながる伝え方を解説

- 障害者雇用の面接が初めてで、どのように答えればよいか分からない人

- 面接で緊張しやすく、自信を持って話せるようになりたい人

- 過去の面接で苦戦した経験があり、改善したいと考えている人

- 採用を目指し、より効果的な面接対策を行いたい人

- 障害があることをどう伝えればよいか迷っている人

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

また、障害者雇用の面接対策については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:専門家・支援者に相談することが転職成功のカギ

発達障害のある人が転職する上で大切なことは、適切な専門家や支援機関に相談することです。

発達障害のある人が転職活動を進める際には、特性を客観的に判断できる人がそばにいるかどうかがカギになってきます。

このコラムを読まれたあなたも、ぜひ専門家や支援機関に相談して、よりよい転職先を見つけてください。

このコラムが、転職活動に悩んでいる発達障害のあるあなたの助けになれば幸いです。

発達障害とはなんですか?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです

詳細については、こちらで解説しています。

発達障害の雇用状況を知りたいです。

発達障害のある人の最新の転職状況をまとめると以下のような状況です。

- 障害者雇用促進法の改正により雇用数は増加傾向

- 法定雇用率の上昇

- 事業主の障害者雇用を促す法令・支援制度の整備

- 発達障害のある大学生・短大生・高専生が増加

- 個人的理由での離職が最多

- 1年以内に離職する発達障害のある人の割合は約30%

詳細については、こちらで解説しています。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→