うつ病のある人が就職を成功させるコツ 就職活動前にすべき準備を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

就職・再就職を検討しているうつ病のあるあなたは、「何から始めたらよいかわからない」とお悩みではありませんか?

同じような悩みを抱える人は、あなた以外にも大勢いらっしゃいます。

このコラムでは、うつ病が仕事に与える影響や就職活動前にすべき準備、就職を成功させるコツについて解説します。

「うつ病だと就職・再就職できないのではないか」と不安に感じている人は、ぜひ一度読んでみてください。

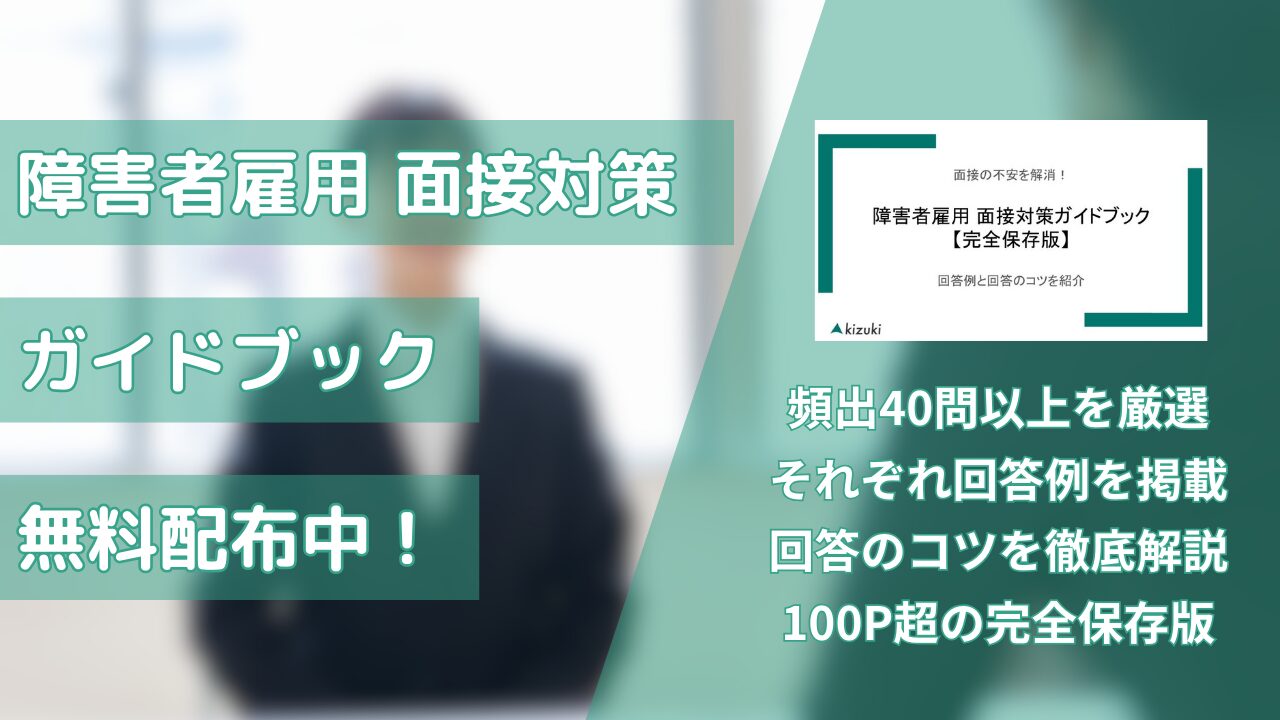

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、障害者雇用での就職を考えている人に向けて、「障害者雇用 面接対策ガイドブック【完全保存版】」の無料配布を開始いたしました。

障害者雇用の面接で頻出する40以上の質問、それぞれの質問への解答例、好印象を与えるポイントなどを、わかりやすく丁寧に解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

また、障害者雇用の面接対策については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

就職を成功させたいうつ病のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

うつ病が仕事に与える3つの影響

うつ病は普段の生活だけでなく、就職や仕事にも影響を及ぼします。

この章では、うつ病が仕事に与える影響について解説します。(参考:大野裕・NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ)・監修『うつ病の人の気持ちがわかる本』、山本晴義・監修『図解 やさしくわかるうつ病からの職場復帰』)

影響①仕事上のミスが多くなる

うつ病の症状から、仕事に集中できなくなったり、注意力が散漫になったりすることがあります。それにより、軽度なミスが増える傾向にあります。

また気分の落ち込みにより、仕事のモチベーションが下がり、生産性が低下する可能性もあります。

影響②他人との関わりを避けたくなる

うつ病になると他人とのコミュニケーションを避けたくなる場合が多く、職場でも孤立する傾向にあります。

また、エネルギーが低下するため自分の身なりなどにも気をつかえなくなる場合もあり、周囲との間に壁ができる可能性もあります。

影響③遅刻や当日欠席が多くなる

うつ病の症状は朝に強く出る場合が多く、当日になって急に落ち込みがひどくなったり、仕事に行けそうになくなったりすることがあります。

その結果、遅刻や当日欠勤が増えたり、出社できたとしても不調によって仕事中に席を度々離れたりして、仕事を上手く継続できなくなることが増える傾向にあります。

うつ病のある人が就職活動前にすべき6つの準備

この章では、うつ病のある人が就職活動前にすべき準備について解説します。

準備①就寝・起床時間を整える

うつ病のある人は、無理のない範囲で就寝・起床時間を整えることを意識してみてください。

特に、うつ病の症状が重いときには、ベッドから身体を起こすことも難しいため、横になっている時間がどうしても増えます。自然と昼夜逆転生活になったり、以前に比べて生活リズムが乱れていたりすることも多いです。

しかし、就職活動の選考・面接は、基本的には昼間に行われます。また、実際に就職したら日中の活動時間が多くなるでしょう。

そのため、日中のパフォーマンスを上げるためにも、まずは生活習慣を整えるように意識することが大切です。就職・再就職を考える前に、就寝・起床時間を整えて、できるだけ就労時と同じ生活リズムに近づけるところから始めましょう。

なお、飲酒やカフェインの摂取には、ご注意ください。これらの嗜好品は、治療の妨げになるだけでなく、頭痛・不安の原因になると言われています。

一時的なストレス解消になったとしても、依存性があるとも言われていますので、控えることをオススメします。

準備②軽い運動をして体力をつける

うつ病になると、休養期間の長さにかかわらず、少し運動しただけでも、息切れや目眩がするという人が少なくありません。

就職後に毎日数時間の仕事もこなすには、最低限の体力は必要です。まずは、就職活動や就労に耐えうる体力をつけましょう。

ただし、ハードな筋トレをする必要はありません。

毎朝数分だけ散歩やジョギングをする、毎日数回のスクワットをするなど、あなたの無理のない範囲で構いません。

適度な運動を行うことは、うつ病の改善と再発防止にも有効です。ぜひ生活の中に取り入れてみてください。

準備③食生活を改善する

国立精神・神経医療研究センター神経研究所部長である功刀浩氏は、うつ病の改善においては食生活などの生活指導も大切であると指摘しています。(参考:朝日新聞「生活習慣と関係が深いうつ病、予防につながる栄養素は……」)

食べすぎによる肥満、ダイエットによる栄養不足など、食生活の乱れがうつ病の発症・再発に関わっていると言います。

対して、野菜、果物、大豆製品、きのこ類、緑茶など、ビタミンやミネラルを多く摂取するバランスのとれた食事を取ることが、うつ病の改善に役立つと考えられます。

医師などとも相談しつつ、再就職に向けて、食生活の改善に取り組みましょう。

準備④どこかに通う習慣をつくる

どこかへ通う習慣をつくっておくと、おのずと生活リズムができてきます。

外出時間が短くても構いませんし、行先はどこでも問題ありません。例えば、毎朝9時から12時まではカフェで過ごすなどでもいいと思います。

ただし、無理をして遠方へ通うことは避けましょう。

また、就職を視野に入れているのであれば、メンタル面のケアや定期面談を行っている支援機関に通うのも有効な手段です。

準備⑤ストレスを溜めない

うつ病から社会復帰する途中では、ストレスを溜めない工夫が非常に重要です。

「また元のように働けるだろうか」と不安になったり、「早く社会復帰しなければ」と思い詰めたりすることは、実は大きなストレスになります。

気づかずに過ごしていると、うつ病を悪化させることにもなりかねません。

あなたは、ストレスを感じたときに自分の体が出すサインに気づいているでしょうか?

- 眠りが浅くなる

- イライラしやすくなる

- 食欲が落ちる、または増大する

以上のようなサインに気づき早めに対処することで、ストレスは溜まりにくくなります。

大切なのは、無理のないペースで社会復帰していくことです。完全に回復したとは言い難い状態であることを自覚し、心や体の調子を把握しながら徐々に行動範囲を広げていきましょう。

準備⑥身近な人との交流を増やす

人と接する機会を増やすというのも、就職・再就職に向けた準備として有効なプロセスです。

うつ病のある人の場合、誰かと会話するだけでも疲れやすいかと思います。「復調するまでは一人にしてほしい」「いまは人と接するなんてできない」と思うこともあるでしょう。

そもそも「何を話してよいのか」「どう交流してよいのかもわからない」と悩む人もいるかと思います。

しかし、就職活動中はもちろん、就職・再就職後でも、ある程度は人と接触する機会が生じます。

そのたびに心をすり減らすことがないように、少しでも人に慣れておく必要があるのです。

最初は、家族や信頼できる友人と会話する程度で大丈夫です。対面で会うのが難しい場合は、メールやSNSを通じたやりとりからはじめてみましょう。

あまり疲労を感じずに、自然体で接することができるようになったら、人と会う機会を増やしてみてください。

ただし、どんな場合でも、人と会うと心身が消耗する面はあります。決して無理はしないようにしましょう。

うつ病のある人が就職を成功させるコツ18選

この章では、うつ病のある人が就職を成功させるコツについて解説します。(参考:大野裕・NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ)・監修『うつ病の人の気持ちがわかる本』、山本晴義・監修『図解 やさしくわかるうつ病からの職場復帰』、佐藤隆『職場のメンタルヘルス実践ガイド』、川上憲人『基礎からはじめる職場のメンタルヘルス』、吉野聡・宇佐見和哉『「うつ」からの職場復帰のポイント[第2版]』)

- コツ①うつ病の症状の悩みをひとりで抱え込まない

- コツ②治療に専念する

- コツ③主治医に相談する

- コツ④カウンセラーに相談する

- コツ⑤支援機関を利用する

- コツ⑥支援制度を利用する

- コツ⑦経歴以外にアピールできる点を整理する

- コツ⑧リワークを利用する

- コツ⑨スキルを習得する

- コツ⑩雇用枠を検討する

- コツ⑪働き方を検討する

- コツ⑫雇用形態を検討する

- コツ⑬うつ病があることを開示するか検討する

- コツ⑭フリーランスとして働くことを検討する

- コツ⑮アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

- コツ⑯就労継続支援A型/B型での就労する

- コツ⑰当事者会や相談会に参加する

- コツ⑱履歴書・職務経歴書・面接の対策をする

コツ①うつ病の症状の悩みをひとりで抱え込まない

前提として、うつ病の症状の悩みをひとりで抱え込まないでください。

自力で解決しようとしても、良い案が思いつかず、さらにストレスを溜め込む場合があります。そうなると、就職の成功は遠のくでしょう。

あなたの次の一歩を考える上で大切なことは、以下の2点です。

- 焦って結論を出さない方がよい

- 主治医や支援機関、専門家に相談した方がよい

これから解説するとおり、うつ病のある人が就職を成功させるコツはたくさんあります。

まずは焦らず、医師や専門家、支援機関などと相談してみてください。そうすることで、はじめて見つかる解決策もあるはずです。

そして、あなたの症状や困りごとを整理した上で、どのような仕事・働き方が向いてるのかを考えてみてください。

ぜひ、人の助けを借りることも意識してください。

コツ②治療に専念する

うつ病の症状がある場合、まずは治療に専念しましょう。

経済状況や環境によっては、就職に向けて焦る気持ちもあるかもしれません。しかし、焦って治療しないまま就職活動をすると、それがプレッシャーになり、うつ病の症状を悪化させるリスクがあります。

そもそも体調が就活・就職できる状態ではなかったり、選考結果で心身の調子を悪化させたり、大きなストレスを抱えたりする可能性もあります。ほかにも、就職活動への意欲が湧かなかったり、すぐに疲れたりする場合、それ自体がうつ病の症状だったということもありえるでしょう。

うつ病のある状態で就職活動を行っても、就業前に体力を使い果たすこともあるため、就職を成功させることができません。

就職を有利に進めるためにも、しっかりうつ病を治療して、安定して働ける状態まで回復することを優先してください。

体調が回復していくうちに、心身ともに余裕が出ます。特に就職のような重要なことを決断する際に、焦る必要はありません。冷静に判断できるまで、心身の回復を待った方が、結果的に自分の体調に合った働き方ができる就職先を見極めやすいでしょう。

特に、治療薬を処方されている場合には、自己判断での断薬はしないようにしてください。自己判断で断薬すると、うつ病の症状の再発、悪化を引き起こす可能性があります。ぜひ、就職活動の期間を長めに見積もって、じっくりと職場探しに取り組んでください。

まずは、寛解(かんかい)を目指してください。寛解とは、うつ病の症状が改善し、日常生活などに支障を生じないレベルになっている状態のことです。

一時的に気分の落ち込みや憂うつ感がなくなったように感じても、安定したとは限りません。ある程度、様子を見て判断する必要があるため、時間を要するものだと意識しておきましょう。

治療を進めた上で、就職活動開始のタイミングは、主治医の意見を踏まえた上で、判断をしていくことが望ましいでしょう。

コツ③主治医に相談する

うつ病のある人は、あなたの状況をよく知っている主治医に相談してから就職活動を始めるのがオススメです。

うつ病は、治療の過程で良くなったり悪くなったりと、症状の波が生じることが多いです。あなた自身が「大丈夫だ」と感じていても、専門の医師の目からすれば、まだ治療が必要という場合があります。

その状態で就職活動を開始すると、選考の途中で体調を崩し、結果として就職活動を断念しなければならないということも考えられます。

継続的に診てくれている主治医であれば、あなたの特性や状態をチェックした上で、調子の波にあわせた適切なアドバイスをくれるはずです。

うつ病がある場合は休養や治療をすることが大切です。あなただけで判断せずに、就職活動を始める前に、必ず主治医と相談しながら就職活動に取り組むようにしてください。

コツ④カウンセラーに相談する

医師による診察だけでなく、1時間などの単位でじっくり話を聴いてもらえるカウンセラーに相談するのも一つの手段です。

特に、うつ病のある人のカウンセリング実績がある臨床心理士などは、うつ病のある人が抱える悩みに対しても、丁寧に耳を傾けてくれるでしょう。

カウンセリングでは、日常的な健康面の悩みだけでなく、仕事に関する悩みにも相談でき、専門家の視点からの具体的なアドバイスを得られます。

相談するなかで、自分でも気づかなかった悩みや考え方の癖、就職で優先したい条件が見えてくるかもしれません。

適切に医師やカウンセラーに相談しながら、就職活動を進めていくとよいでしょう。

うつ病のある人に対応できる臨床心理士は、日本臨床心理士会が運営している以下のWEBサイトで検索できます。ぜひ利用してみてください。

日本臨床心理士会「臨床心理士に出会うには」

コツ⑤支援機関を利用する

うつ病のある人が就職を成功させるためには、支援機関を利用することをオススメします。

うつ病のある人が就職活動を進めようとしても、「なにから手をつけていいかわからない」という状態に陥りがちです。

そういった場合、専門家や支援機関の客観的な意見が、あなたの就職活動の成功に役立つはずです。就職活動に関して悩んでいるのであれば、就労面のサポートに特化している支援機関を利用してみてください。

うつ病のある人の就労をサポートしている支援機関はたくさんあります。さまざまな事例を知る専門家の存在は、必ずやあなたの就職活動の支えとなるでしょう。

支援機関では、履歴書の書き方の指導や面接対策などの就職活動に直に結びつくサポートのほかに、向いてる仕事のアドバイス、仕事の紹介、インターンの斡旋など、就労に関するさまざまなサポートを受けられます。また、ほかにも、日常生活に関するサポート、メンタル面に関するサポートなどを受けられる可能性があります。

うつ病のある人の就労をサポートしてきた支援機関であれば、過去の事例を交えながら、あなたに合ったアドバイスをしてくれるはずです。

特に、就職活動をしているのに就職先が決まらず、その原因が自分でもわからないまま、職歴のない状態が続いている人などは、支援機関に相談することで、一人では気付かなかった原因に思い至るケースが少なくありません。

「自分のことを話すのは苦手」「過去のことを話すのは恥ずかしい」と思うかもしれませんが、自身のことを正直にお伝えするようにしましょう。どう話したらいいのかわからないというときは、そのことに正直に伝えてください。相手は相談を聞くプロです。あなたに合わせて聞き方なども変えてくれるはずです。

なお、支援機関ごとに理念は異なります。あなたとは相性が合わないことも考えられるため、そんなときも、「自分のことを理解されない」と落ち込まず、自分に合いそうな次の支援機関を探してください。

気になる支援機関があれば問い合わせてみましょう。どの支援機関が適切かわからないという場合は、主治医やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口、専門家などに相談してみてください。

うつ病のある人が利用できる支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑥支援制度を利用する

うつ病の治療が長期化することで、経済的な不安を抱える人もいるでしょう。

うつ病のある人が利用できる支援制度はたくさんあります。ご安心ください。

支援制度を利用することは、全く恥ずかしいことではありません。

支援制度を利用しつつ、経済的に安心してうつ病の治療・休養に専念することで、仕事復帰・仕事探しも含めて次の一歩にも進みやすくなります。

その点を心に留めながら、支援制度の利用を検討してみてください。

ただし、個々人の状況によって、支援制度の利用対象であるかどうか、どの程度の支援を受けられるかは異なります。

どの支援制度を利用できるかわからない人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口や支援機関に相談してみてください。

うつ病のある人が利用できる支援制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑦経歴以外にアピールできる点を整理する

経歴以外にアピールできる点を整理することもコツの1つです。特に職歴がない人の場合に有効です。

人事担当者は面接などの際、職務経験以外の要素からあなたの人柄を掴む手がかりを求めます。例えば、以下のようなものです。

- 学生時代に頑張ったことは何か

- 昔から継続して取り組んでいることはあるか

- 過去の失敗をどのように挽回したか・挽回しようと努力したか

些細なことでも構いません。経歴以外の過去の出来事を一度思いだして、アピールできる点を整理してみるとよいでしょう。

具体的には、中学生のとき、高校生のときなど、時間に区切りを付けて、まずはその頃に何に取り組んでいたのかを書きだしてみてください。

もしかすると、あなた一人で思いだせることには限りがあるかもしれません。その場合は、家族や友人などの周囲の人、主治医や支援機関などの助けを借りるのもよいでしょう。

学生時代から日記やブログを書き続けているなど、あなたの個人的な趣味・習慣であっても、他人の目から見れば、継続性があると解釈できる場合もあります。

ぜひ、過去の出来事や、あなたが何気なく続けていることを書きだしてみてください。

コツ⑧リワークを利用する

うつ病が原因の休職を経て、就職・再就職を検討している人には、リワークを利用することをオススメします。

リワークとは、「return to work」の略で、病気や障害が原因で休職中の人を対象に行う、復職や転職、再就職に向けたリハビリテーションのことです。リワークプログラムと同じ意味で、復職支援プログラムや職場復帰支援プログラムという名称が使われることもあります。

リワークは、一般的には、休職中の人が利用対象となることが多いようですが、一部、退職・離職した人が対象になることもあります。

リワークについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑨スキルを習得する

仕事に結びつくスキルを習得することも、就職を成功させるコツの1つです。特に、いまの自分の能力に自信が持てないという人にオススメです。

例えば、職歴がない状態やニート状態が続いていて、仕事ができるかどうかわからないという人の場合、実践的な職業訓練・実習を行うことで、スキルや知識が基礎から身につくだけでなく、就職後のイメージもしやすくなるかもしれません。

スキルの習得は、就労移行支援事業所などの支援機関を利用するといいでしょう。

就労移行支援事業所などの支援機関では、一般的なビジネスマナーや文章作成などの基本スキル、簿記・会計・マーケティングなどの専門スキルを身につけるための講習などが受けられます。

また、職業能力開発訓練校のように、一日の時間割を組んであったり、学びの成果を発表するイベントを催したりと、一般的な学校と同様の形態を取っている支援機関もあります。

職業能力開発訓練校の場合、一般的な事務スキルやITに関する専門スキル、物流工程の知識や電気設備技術など、習得できるスキル・知識はさまざまです。

職業に結びつくスキルを身につけるための講習は、一回限りではなく、継続的に行う必要があります。定期的に通えば、生活リズムを整えられるというメリットもあるでしょう。

支援機関によっては、入門コースから始められるカリキュラムもあるため、あなたのペースにあわせて、スキルの習得を目指してみてください。

なお、職業訓練を受けるためには、ハローワークの窓口へ申し込む必要があります。

通える範囲に職業訓練校があるか、希望のコースを受けられるか、まずは確認してみてください。

また、お住まいの都道府県に設置されているハローワークでも、公共職業訓練への斡旋や、事業主と3か月の有期雇用契約を締結して働く障害者トライアル雇用を実施しています。気になる人はハローワークに確認してみましょう。(参考:厚生労働省「ハロートレーニング」)

就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑩雇用枠を検討する

雇用枠を検討することも重要です。雇用枠には、大きくわけて、障害者雇用と一般雇用の2種類があります。

障害者雇用とは、障害のある人を対象とした雇用枠のことです。障害の特徴や内容、個々の能力などに合わせて、安心して働けるようにすることを目的としています。

一般雇用とは、障害者雇用以外の雇用枠のことです。障害の有無にかかわらず誰でも応募することが可能です。

うつ病のある人は、障害者雇用で就労することも可能です。

障害者雇用の場合、うつ病の症状に応じて、業務内容や業務量を調整してもらえるなど、特別な配慮を受けることが可能です。そのため、一般雇用での就労に比べて働きやすくなるかもしれません。

実際、障害者雇用で就職したことで、給与水準は下がったものの、残業などの負荷が少なく、仕事を続けるのが楽になったという例は少なくありません。

ご自身のうつ病のことを外部の人になかなか話せず、我慢して一般雇用を志望する人もいます。しかし、うつ病があることを隠して働くことが後ろめたさや「隠し続けなくてはならない」というプレッシャーに繋がり、調子を崩すという結果を招くこともあります。

もちろん、障害者雇用で周囲の人から配慮を受けるより、一般雇用で周囲の人と同じように働ける方が気が楽だという人もいるでしょう。一般的に一般雇用は、障害者雇用よりも賃金水準が高く、就職先の選択肢が広いというメリットがあります。

障害者雇用と一般雇用は、絶対的にどちらがよいというものではありません。雇用枠を検討する際には、専門家や支援機関に相談しながら、慎重に判断してください。

もちろん、新卒で就職する場合でも、障害者雇用を志望することは可能です。

障害者雇用については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑪働き方を検討する

働き方が合っていないと、仕事自体が負担になり働き続けるのが難しくなります。

勤務時間に融通を利かせられるフレックス制や裁量労働制、リモートワーク、フリーランスの方が向いてるという人もいるでしょう。

うつ病の症状や程度、経済状況、生活と仕事の優先順位などを総合的に考えて、働き方を判断することが大切です。

働き方には、それぞれ一長一短があります。

無理なく働き続けるためには、特定の職業や働き方にこだわりすぎず、症状や経済状況、向き不向きなどを総合的に考えて、あなたが働きやすい方法を選択しましょう。主治医や支援機関などにも相談してみてください。

コツ⑫雇用形態を検討する

就職時には正規雇用か非正規雇用かのいずれかを選択する必要があります。

正規雇用とは、一般的に雇用期間や職務地などを定めずにフルタイムで勤務する雇用形態のことです。

非正規雇用とは、契約期間が決まっている雇用形態のことです。

正規雇用の場合、雇用状況や経済面が安定する点がメリットと言えます。その一方、責任が重くなる傾向にあります。

非正規雇用の場合、自身の生活を優先した自由度の高い働き方ができる点がメリットと言えます。一方で、正規雇用と比べると給与が低い傾向にあり、急に仕事がなくなるリスクがあると言えるでしょう。

なお、一般的に、障害のある人は非正規雇用が多い傾向があります。厚生労働省の発表によると、雇用されている障害のある人のうち正社員になっているのは約22.7%です。(参考:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」、厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」)

とはいえ、最初のうちは望まぬ非正規雇用だったとしても、安定的に働けると見なされて、正規雇用に転換するということもあります。

正規雇用と非正規雇用それぞれの特徴を把握し、自分に合った働き方を考えてみましょう。

コツ⑬うつ病があることを開示するか検討する

就職活動をするとき、うつ病があること、うつ病の経験があることを伝えるかどうか悩むことがあるかもしれません。また、雇用後にうつ病があることが分かった場合も、職場に伝えるかどうか悩むでしょう。

うつ病があることを相手先に開示するかどうかを検討しましょう。

就職活動・就労方法には、オープン就労とクローズ就労の2種類があります。

オープン就労とは、病気や障害などを開示して就職活動・就労をすることです。

クローズ就労とは、病気や障害などを開示せずに就職活動・就労をすることです。

うつ病について開示した上で就職活動・就労をすると、障害への配慮を受けられる可能性があります。

オープン就労するメリットとデメリット・注意点、クローズ就労のメリットとデメリット・注意点はそれぞれ以下のとおりです。

- 業務内容や配属先への配慮を受けられる

- 病気や障害を開示できることによる安心感がある

- 就職先と支援機関の連携したサポートを受けられる

- その日の調子に合わせて勤務形態を変更しやすい

- 障害者雇用の場合、給与水準が比較的低い

- 障害者雇用の場合、求人数が比較的少ない

- 障害者雇用の場合、職種の選択肢が比較的少ない

- 給与水準が比較的高い

- 求人数や職種が豊富

- キャリアアップしやすい

- 発達障害への配慮を受けられない

- 病気や障害などを隠すことで不安が生じる

- 就職先と支援機関の連携したサポートを受けられない

オープン就労をする場合、障害者雇用の対象になります。障害のある人でも、個々の能力や特性に応じて、安定的に働けるようにすることを目的としています。

障害者雇用でオープン就労をする場合は、基本的に障害者手帳が必要です。

症状の程度にもよりますが、うつ病を含む一定程度の精神障害の状態にある場合、精神障害者福祉保健手帳を申請できる可能性があります。

障害者手帳の申請については、必要な書類として交付申請書と診断書用紙があります。お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてみてください。

なお、職場へのうつ病の申告は、義務ではありません。

事業者が従業員の障害について把握できるのは、本人が自ら申告した場合と特別な職業上の必要性等がある場合に限られます。(参考:厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」)

採用後にうつ病があることが判明した場合でも、障害者雇用調整金や報奨金の申請などの手続きがなければ、申告の必要はありません。

あなたの状況にあわせて、うつ病があることを開示するかどうかは検討してみてください。

オープン就労、クローズ就労については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑭フリーランスとして働くことを検討する

うつ病のある人は、就職にこだわらずフリーランスとして働くのもオススメです。

例えば、以下の仕事などはフリーランスでも働けます。

- Webライティング

- アプリの制作

- 翻訳

- デザイン

以上のスキルがある人、スキル獲得のために勉強できる人の場合は、フリーランスという働き方を選ぶことも一案です。

ただし、うつ病のある人がフリーランスとして働く場合も、メリットとデメリット・注意点があります。それぞれ意識するといいでしょう。

- 自分に合わない会社のルールなどに縛られずに好きなように働ける

- 定時の勤務が困難な人でも働ける

- 自己管理が求められる

- 苦手な作業でも自分で責任を持つ必要がある

コツ⑮アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

働くことに難しさを感じている場合、いきなり正規雇用で働くことになると、どうしてもプレッシャーがかかります。自分を奮い立たせることはよいことではありますが、無理をして体調を壊す恐れもあります。

絶対に正規雇用で働くと気負わずに、まずはアルバイトから開始することで、働くこと自体に慣れていくというのも、有効な手段でしょう。

アルバイト・パートなどの非正規雇用で働くメリットとして、以下が考えられます。

- 正規雇用に比べて、採用されやすい

- 正規雇用に比べて、辞めやすい

- 興味のある仕事を掛け持ちしやすい

- 労働時間を調整しやすい

試しにアルバイト・パートとして働いてみることで、就労に慣れたり、あなたの得意・不得意、興味・関心が改めてわかったりすることもあるはずです。あなたに向いてる仕事やあなたに合った働き方などを確認する意味でも、アルバイトという選択肢は検討してもよいでしょう。

一定期間働けた実績や過去の作業経験があれば、就職活動の際のアピールにもなるはずです。

職場によっては、非正規雇用で就労するうちに実績が評価されて、正規雇用での就労への転換を打診されることがあるかもしれません。

万が一続けられなかったとしても、向いてない仕事や働き方がわかったことで、就職活動に役立つでしょう。「向いてない仕事がわかった」とポジティブに捉えてみてください。

うつ病のある人に向いてるアルバイトについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑯就労継続支援A型/B型での就労する

就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」、厚生労働省「令和3年社会福祉施設等調査の概況」、厚生労働省「障害者の就労支援について」)

個々の状況やニーズに合わせて、仕事の技能向上や職場への適応支援などの幅広いサポートを提供します。

就労継続支援は、以下の2種類に分かれます。

就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、雇用契約を結ぶか否かです。

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、給料というかたちで対価を受け取ります。

対して、就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、工賃という名目で対価を受け取ります。

ほかにも、就労継続支援A型は、最低賃金が保障されるぶん、勤務時間や日数に条件があるため、安定した就労が求められます。

就労継続支援B型は、病気や障害や体調に合わせて、雇用契約を結ばずに自分のペースで利用できますが、就労継続支援A型に比べて賃金が低く設定されている傾向にあります。

一般企業への就職が難しい人や、支援を受けながら働きたい人は、就労継続支援事業所での就労も考えてみてください。

就労継続支援A型/B型については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コツ⑰当事者会や相談会に参加する

当事者会や相談会に参加することもオススメです。

近年、支援機関やSNSなどで出会ったうつ病のある人同士が、自助グループを結成したり、地域の当事者会・相談会を開催したりして、活動することが増えてきています。

うつ病の当事者会や相談会では、さまざまな背景のあるうつ病のある人が集まるため、自分と似た境遇の人と情報共有できる機会も持てるかもしれません。

もし参加される場合は事前に、何を目的にした会なのか、その会にはどのような症状がある人が多く集まるのかなど、事前にしっかりと確認した上で、参加することをオススメします。

コツ⑱履歴書・職務経歴書・面接の対策をする

履歴書・職務経歴書・面接の対策も就職を成功させるカギになります。(参考:厚生労働省「就職活動に困難な課題を抱える障害のある学生等への就職支援」)

事前に履歴書や職務経歴書を作り込み、面接の練習をしておけば、「なぜこの仕事をしたいのか」「どんな部分を配慮してほしいのか」についてうまく伝えられます。

特に障害者雇用での就職を希望する人や、職場にうつ病があることを伝えて就労したい人の場合、自分の症状や配慮してほしいことを相手に伝わるように説明することが求められます。

1人では対策が難しいと感じる人に対して、サポートしてくれる支援機関は多数あるので安心してください。

うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)

また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。

うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

【無料配布中!】障害者雇用 面接対策ガイドブック

- 障害者雇用での就職を検討しているけど面接が不安…

- 面接で特性や症状についてうまく説明できる自信がない…

このように、障害者雇用を検討している人の中には、面接に対する不安を抱えている人が少なくありません。

また、事前に回答を用意しようと思っていても、どんなことを聞かれるかわからなかったり、どのように答えればよいか迷ったりすることもあるでしょう。

さらに、面接の際に特性や症状について詳しく伝えられていないと、入社後に必要なサポートを受けづらくなる可能性も考えられます。

本ガイドブックでは、障害者雇用の面接でよく聞かれる質問40問以上を厳選し、キズキビジネスカレッジ(KBC) の知見をもとに、それぞれの回答例と回答のコツを詳しく解説しています。

「障害者雇用 面接対策ガイドブック」を活用し、自信を持って面接に臨みましょう。

- 障害者雇用の面接で頻出する40問以上を厳選

- 8つのカテゴリーから紹介

- 回答例を掲載し、どのように答えればよいかが明確

- 回答のコツ付きで、面接官に好印象を与えるポイント、採用につながる伝え方を解説

- 障害者雇用の面接が初めてで、どのように答えればよいか分からない人

- 面接で緊張しやすく、自信を持って話せるようになりたい人

- 過去の面接で苦戦した経験があり、改善したいと考えている人

- 採用を目指し、より効果的な面接対策を行いたい人

- 障害があることをどう伝えればよいか迷っている人

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

また、障害者雇用の面接対策については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:焦らずにうつ病からの就職を目指しましょう

まずは就職を焦らずに、治療を優先することが大切です。

その上で、家族や友人などの周囲の人や医師、カウンセラー、専門家、支援機関に相談することが、就職活動をうまく進めるカギになります。

ぜひ、一人で抱え込まずに、さまざまな人の意見やアドバイスに耳を傾けてください。

このコラムが、就職で悩むうつ病のある人の参考になったなら幸いです。

就職活動前にすべき準備を知りたいです。

以下が考えられます。

- 就寝・起床時間を整える

- 軽い運動をして体力をつける

- 食生活を改善する

- どこかに通う習慣をつくる

- ストレスを溜めない

- 身近な人との交流を増やす

詳細については、こちらで解説しています。

うつ病のあるわたしが就職を成功させるコツを知りたいです。

以下が考えられます。

- うつ病の症状の悩みをひとりで抱え込まない

- 治療に専念する

- 主治医に相談する

- カウンセラーに相談する

- 支援機関を利用する

- 支援制度を利用する

- 経歴以外にアピールできる点を整理する

- リワークを利用する

- スキルを習得する

- 雇用枠を検討する

- 働き方を検討する

- 雇用形態を検討する

- うつ病があることを開示するか検討する

- フリーランスとして働くことを検討する

- アルバイト・パートなどの非正規雇用で働き始めてみる

- 就労継続支援A型/B型での就労する

- 当事者会や相談会に参加する

- 履歴書・職務経歴書・面接の対策をする

詳細については、こちらで解説しています。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→