うつ病の人がとる行動とは?特徴は? 職場でとる行動、初期症状を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

気分が落ち込んでいたり、仕事でのミスが目立つようになると、 「うつ病かも…?」と思うことがあるかもしれません。

このコラムでは、うつ病のある人がとる行動やうつ病を発症した場合の治療方法について解説します。あわせて、うつ病のある人が利用できる支援機関を紹介します。

なお、解説する行動は、うつ病の症状である可能性はありますが、場面ごとの状況などによって誰でもしうる行動です。1~2週間程度その行動が続く場合は、精神科や心療内科を受診することをオススメします。

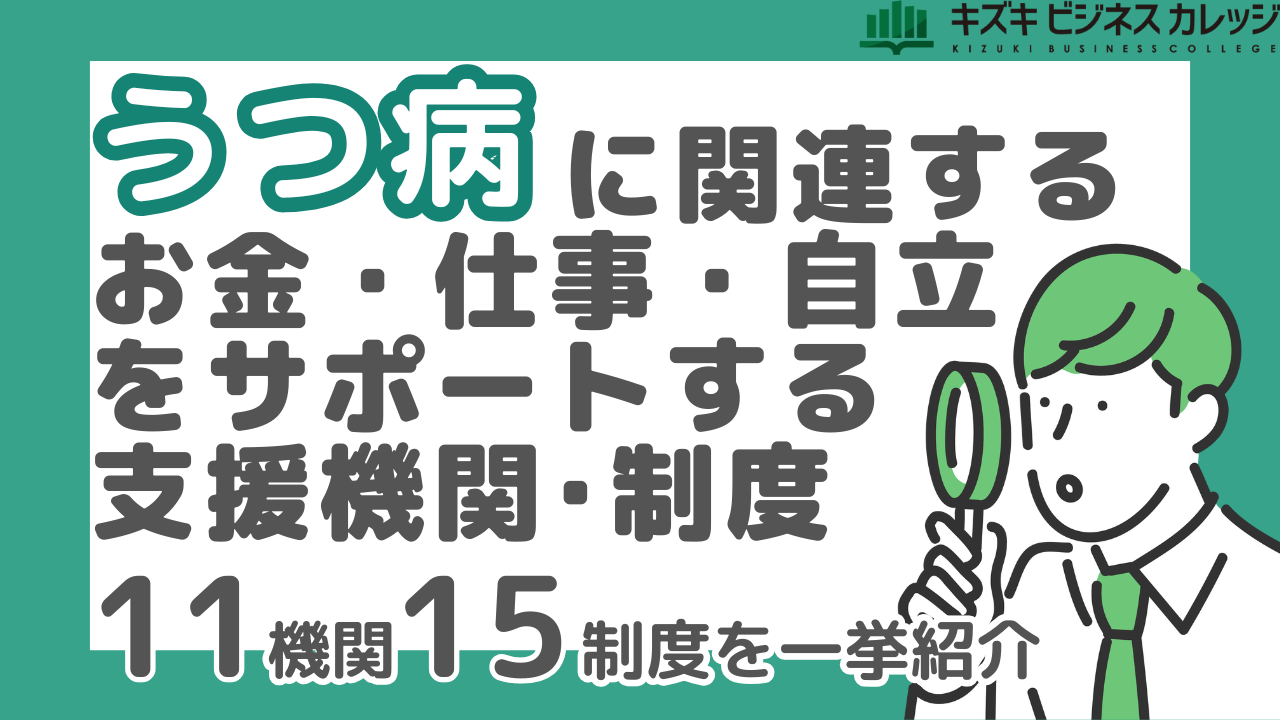

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、支援を利用するかどうか悩んでいるうつ病のある人に向けて、「お金・仕事・自立の不安を解消!"うつ病"のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。

うつ病のある人が利用できる支援機関・支援制度の概要、利用条件、利用方法までを、わかりやすく丁寧に解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

うつ病かもしれないとお悩みのあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)

また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。

うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

うつ病のある人が職場でとる行動10選

うつ病のある人には特定の行動が現れることがあります。「うつ病かも?」と感じている場合は、チェックしてみましょう。

この章では、うつ病のある人が職場でとる行動について解説します。(参考:坪井康次・監修『患者のための最新医学 うつ病 改訂版』)

行動①物忘れやケアレスミスが多くなる

うつ病になると、これまで問題なく仕事ができていた人でも、物忘れやケアレスミスが増えます。

理由としては、あまり寝れなかったりだるさが続いたりするといった疲労の症状によるものや、神経伝達物質の働きが悪くなり脳の機能が低下するといった生理学的なものがあると言われています。

具体的に見られる行動として、以下のような行動が挙げられます。

- 大事な約束をすっぽかす

- 文面の誤字脱字が多くなる

最近になって注意されることが増えてきたと感じたら、注意しましょう。

行動②人との会話を避けるようになる

うつ病になると、他人との会話を避けるようになります。なぜなら、憂鬱だったり意欲が低下したりすることで、他人と会話する気力が残っていないからです。

また、脳のエネルギー不足から、思考能力が低下していることも影響します。

例えば、以下のような傾向が見られはじめたら、うつ病の初期症状である可能性があります。

- 会議で発言しないことが増えた

- 食事や飲み会の誘いを断ることが増えた

周りとのコミュニケーションが減っていないか、避けていないか、今一度気にかけてみましょう。

行動③遅刻や欠勤が増える

うつ病の初期症状のひとつとして、遅刻や欠勤が増えることも挙げられます。特に、今まで遅刻や欠勤をしたことが少なかったなら、気をつけて見るべき行動の変化と言えます。

遅刻や欠勤をしようと思ってしているわけではなく、ボーっとすることが増えたり時間の感覚が狂ったりすることが原因で、いつの間にか時間が過ぎている状態になることもあります。

うつ病の初期症状としてこれらの行動が出ていることに気づけない場合も多いため、今一度自身の出勤履歴を確認してみてはいかがでしょうか?

行動④離席が増える

うつ病のある人は人が多くいるような場所だと不安から落ち着かなくなり、離席も増えます。

大勢の社員が同じフロアで仕事をしている空間がストレスだと感じ、休憩時間ではなくても席を離れるのです。

また、注意力や集中力が低下しているため、仕事に打ち込めず、頻繁にリフレッシュするために席を離れる場合もあります。

席を離れている時間が増えたと感じる場合は、気に留めておきましょう。

行動⑤机上が散らかりはじめる

机の上が散らかり始めたら、それはうつ病の初期症状かもしれません。注意力が散漫になっているため、整理整頓ができなくなります。

例えば、以下のような状態だと、整理整頓ができていないと言えるでしょう。

- 机の上に資料が山積みになっている

- 探し物がなかなか見つからなかったりする

あなたのデスクが整理整頓されているか一度、確認してみてください。

行動⑥電話の受け答えが緩慢になり沈黙が増える

他人との会話を避けることの延長線で、うつ病になると電話対応にも変化が出てきます。

気分の落ち込みや注意力の低下によって、受け答えが緩慢になったり沈黙が増えたりするのです。

具体的には「はぁ…」「そうですね…」のような返事が増えたり、「聞こえてますか?」と言われる機会が増えたりすることなどが挙げられます。

このような症状が出ている場合は、うつ病を疑った方がいいでしょう。

行動⑦眠気が強く日中でももうろうとしている

人によっては、うつ病になることによって強い眠気が出るケースがあります。

理由としては夜によく眠れないことにより日中でも眠くなる場合や、うつの症状として過眠が生じる場合、ストレスから逃れようと防衛として眠気が生じる場合などがあります。

以下のような行為が思い当たる場合は、うつ病からくる眠気の可能性があります。

- パソコンを操作しながらうたた寝する

- 会議中に居眠りする

夜にある程度寝ても日中に眠くなる場合もあります。留意しておいてください。

行動⑧自分を責めるような発言が増える

うつ病になると物事の捉え方が否定的になるため、自分に自信がなくなり、自分を責めるような発言が増える場合があります。

「私なんていなくてもいい」「ほかの人がやればよかったんだ」などの発言が増えてきたら、要注意です。

本人は自分を責めている認識がない場合もあります。周りに自分の発言が変わってきていないか聞いてみるのもいいでしょう。

行動⑨話し方に抑揚がなくなり声が小さくなる

気持ちが落ち込むのは、うつ病の代表的な症状のひとつです。

そのため、「話し方に抑揚がなく覇気がない」「声が小さくて聞き取れない」などと言われることが増えたら、うつ病の初期症状を疑いましょう。

たいていの場合は、自分でも気づかぬうちにこのような状態になっています。周りの反応を注意深く見てみましょう。

行動⑩身だしなみを整えなくなり清潔感がなくなる

うつ病になると、あらゆる行動の意欲が低下するため、お風呂に入ることさえも難しくなることがあります。

身だしなみを整えることも困難になり、着替えをする回数が減るなど、清潔感を保てなくなる人もいます。

うつ病の初期症状

うつ病のサイン・初期症状は、以下のとおりです。

- 睡眠障害:寝付けない、何度も目が覚める

- 慢性疲労:だるい、身体が重い

- めまいや動悸:目が回る、呼吸が苦しい

- 食欲の減退:ご飯を食べる気が起きない

- 性欲の減退:性的なものへの興味が減る

- 身体の痛み:原因不明の頭痛や腹痛がある

- 気分が沈む:憂鬱で気が晴れない

- 思考力・集中力の減退:判断力が落ちる、思考がまとまらない

- 意欲の低下:何もする気になれない

- ボーっとすることが増えた

- 時間を守れなくなった

- 人との接触を避けるようになった

うつ病のサイン・初期症状については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

うつ病のある人がとる行動が見られたときにすべき7つの対応

うつ病のある人がとる行動が見られたときにすべき対応は、以下のとおりです。

- 職場に相談する

- 産業医面談を実施する

- 職場外の相談窓口に相談する

- 医療機関に相談する

- 休職を検討する

- 退職を検討する

- 転職を検討する

うつ病のある人がとる行動が見られたときにすべき対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

うつ病かもしれないと思ったときの対処法3選

この章では、うつ病かもしれないと思ったときの対処法について解説します。(参考:こころの耳「Q4:うつ状態の診断で休職中の社員の治療方針を知りたい」)

対処法①休養

休養は基本的な対処法ですが、実は最も重要です。

休養はうつ病の治療に限らず、たいていの体調不良・病気において自然治癒力を最大限に発揮してくれます。

休養の方法としては、主に完全に仕事をストップして休む方法と働きながら休む方法の2つです。

完全に仕事をストップして休む方法では、休職や退職をして、完全に仕事と離れた状態で体と心を休めます。

働きながら休む方法では、残業を減らしたり出勤日数・時間を減らしたりすることで、休養する時間を増やしていきます。

あなた自身と職場の状況や医師の判断などを踏まえて、どのように休養するかを検討しましょう。

対処法②薬物療法

薬物療法は、文字通り、治療薬を服用してうつ病の改善を目指すものです。

うつ状態には抗うつ薬、生活習慣を改善しても治らない不眠症状には睡眠導入剤といったように、症状や状態に合わせた治療薬を服用します。

治療薬の服用を不安に思う場合は、担当の医師に伝えてみてください。

なぜその治療薬が必要なのか、あなたが納得して安心するまで教えてくれるはずです。

対処法③相談や精神・心理療法

相談や精神・心理療法は、内側の意識から変えていく治療法です。

医師やカウンセラーとの対話を繰り返しながら、ストレスに対しての捉え方や気分が落ち込んだときの考え方などを見直していきます。

自らの考え方のクセやパターンを知り、変えることができれば、再発防止にもつながります。

ゆっくり確実に治していきたい場合には、相談や精神・心理療法もひとつの手です。

うつ病のある人が利用できる支援機関5選

この章では、うつ病のある人が利用できる支援機関を紹介します。

支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。

体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)

私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。

支援機関②ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。

主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。

全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。

また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。

支援機関③地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」)

ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。

病気や障害に悩む本人だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。

支援機関④障害者就労・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)

障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。

就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。

生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。

2024年4月1日時点で、障害者就業・生活支援センターは全国に337箇所設置されています。

支援機関⑤精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)

精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。

精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。

精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。

詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターにお問い合わせください。

【無料配布中!】「”うつ病”のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」

- 支援を利用したいけど、どこに相談すればいいかわからない…

- 手続きが難しそうで、自分でできる気がしない

このように、うつ病のある人は支援を利用したいと思っても、どこに相談すればいいのかわからなかったり、制度の内容が難しかったりすることで、支援を活用できないことは少なくありません。

本資料では、うつ病のある人が利用できる主な支援機関や支援制度をわかりやすく整理しました。

加えて、各支援機関・支援制度の概要や利用条件、利用方法など、支援を活用するための情報を厳選してまとめています。

少しでも負担が軽くなるよう、支援を受けるためのヒントとしてご活用いただければ幸いです。

- 医療・福祉的な支援機関・制度

- 経済的な支援機関・制度

- 就労に関する支援機関・制度

- つながりをつくるための支援機関・制度

- どこに相談していいかわからない人の相談先

- うつ病になりどうすればいいかわからず悩んでいる人

- うつ病の症状がつらく誰かに相談したい人

- お金や今後の生活など、経済面でお困りの人

- 今後の仕事や働き方について考えたい人

- うつ病など自分と似た経験をした人とのつながりたい人

- ご家族や支援者として正しい知識を持ちたい人

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

まとめ:行動に注目してうつ病に対応しましょう

うつ病でるかもしれないと思いはじめた段階で対処することが大切です。

自分がうつ病になっていることを認めたくないと思う気持ちもあるかもしれません。しかし、やせ我慢を続けていると無理がたたって起きあがることすらできなくなる場合があるのです。

普段の行動に意識した上で、医療機関で診察を受けたり、周囲の人に頼ったりすることができれば、あらかじめ対策できます。安心してください。

このコラムが、うつ病かもしれないと悩んでいるあなたの助けになれば幸いです。

うつ病のある人が仕事中にとる行動を教えてください。

以下が考えられます。

- 物忘れやケアレスミスが多くなる

- 同僚との会話を避けるようになる

- 遅刻や欠勤が増える

- 離席が増える

- 机上が散らかりはじめる

- 電話の受け答えが緩慢になり沈黙が増える

- 眠気が強く日中でももうろうとしている

- 自分を責めるような発言が増える

- 話し方に抑揚がなくなり声が小さくなる

詳細については、こちらで解説しています。

うつ病かもしれません。治療方法を知りたいです。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→