うつ病で傷病手当金を受給することは可能 受給条件や申請方法を解説【マニュアル配布中】

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

うつ病で休職する場合、まず不安になるのが生活費や治療費など、お金のことでしょう。

うつ病で休職する人には、傷病手当金の利用をオススメします。

このコラムでは、うつ病で休職した人、休職を検討している人に向けて、うつ病で休職する人が傷病手当金を受給する方法や傷病手当金の概要などについて解説します。

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病で働けない中で経済的な不安を感じている方に向けて、「【完全保存版】うつ病で休職した人必見!休職手当 完全攻略 ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。

休職手当(傷病手当金)の基本から申請の手順、注意点までを、わかりやすい言葉と図解で丁寧に解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

傷病手当金の受給したいうつ病のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

前提:傷病手当金については医師・支援機関などに相談を

仕事以外のことが原因でうつ病を発症して、仕事を続けられなくなった場合、一定の条件を満たせば、傷病手当金を受給することは可能です。

傷病手当金を受給することで経済的な支援を受けられれば、休職後の経済的な負担や心理的な負担を和らげることができます。

傷病手当金の仕組みには、複雑な部分があります。うつ病のあるあなた1人で傷病手当金を申請するのは難しい部分もあると思います。

主治医や専門家、支援機関に相談することで、あなたに必要なサポートが得られるでしょう。

ほかにも、相談できる支援機関はあります。例えば、以下のような相談先があるので、ぜひ利用してみてください。

- お住まいの自治体の担当する部署・窓口

- ご自身が加入している健康保険の窓口

- 社会保険労務士

- 職場の担当する部署・窓口

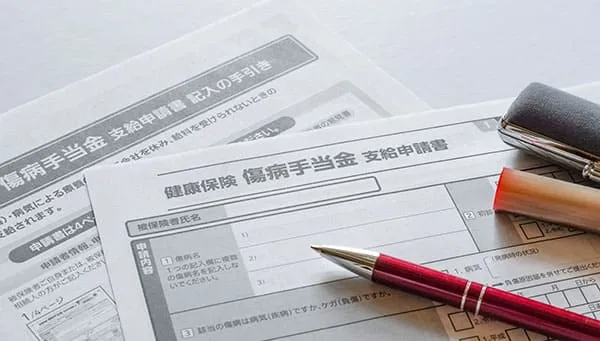

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)

申請は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で行えます。気になる人は、加入している健康保険の協会・組合にご相談ください。

傷病手当金の概要などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

傷病手当金の受給条件

傷病手当金の受給条件は、以下のとおりです。

- 健康保険(社会保険)の加入者・被保険者

- 業務外の病気やケガ、障害による療養での休業

- 就労できない状態を医師に認定されている

- 3日間連続での休業を含めて4日以上就労できない状態

- 休業期間に給与の支払いがない

傷病手当金の受給条件については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

うつ病で休職する人は傷病手当金を受給できる?状況別に解説

この章では、うつ病で休職する人は傷病手当金を受給できるかどうかについて、状況別に解説します。(参考:厚生労働省「第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?」)

状況①うつ病を原因に新規で申請・受給する場合

うつ病を原因に新規で傷病手当金を申請・受給する場合、受給条件を満たしていれば、申請・受給は可能です。

なお、通算扱いとなるは、2020年7月2日以降に支給開始以降が対象です。

状況②最初の受給から、就労再開期間を除いて1年6か月以内の場合

最初の受給から、就労再開期間を除いて通算1年6か月以内の場合、最初に受給する原因となった同一のうつ病を理由とする申請・受給は可能です。

状況③最初の受給から、就労再開期間を除いて1年6か月を過ぎていた場合

最初の受給から、就労再開期間を除いて通算1年6か月を過ぎている場合、最初に受給する原因となった同一のうつ病を理由とする申請・受給はできません。

状況④最初に受給する原因となったうつ病が完治した後、うつ病を再発した場合または別の病気・ケガ・障害がある場合

最初に受給する原因となった同一のうつ病が完治した後、うつ病を再発した場合または別の病気・ケガ・障害がある場合、再発したうつ病や別の病気・ケガ・障害を理由とする申請・受給は可能です。

ここで言う完治とは、通常の社会生活に復帰した社会的な完治を意味します。以下の場合は、社会的な完治とは認められません。

- 本人が完治したと主観的に感じているだけの状態

- 医師が完治したと診断しただけで、まだ社会生活に復帰していない状態

社会的に完治した後にうつ病を再発した場合、または別の病気・ケガ・障害がある場合、新規に受給することができます。その場合の最長の受給期間は、再び1年6か月になります。

うつ病で休職する人の確認事項

うつ病で休職する人の確認事項は、以下のとおりです。

- 専門医に相談する

- 就労支援機関に相談する

- 就業規程の休職制度を確認する

- 貯金などの経済面を確認する

- 家族に連絡・相談する

- 労災の申請が可能かを考える

- 職場との連絡手段や頻度を考える

うつ病で休職する人の確認事項については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

傷病手当金の受給金額

傷病手当金は基本的に、受給給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割った金額の2/3が受給金額です。

傷病手当金の受給金額は、以下のように算出されます。

- 受給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

受給開始日は、傷病手当金が最初に支給される日のことです。

標準報酬月額とは、基本給・残業手当・役付手当・勤務地手当・通勤手当・住宅手当・家族手当など、毎月の給料を一定の金額ごとに1〜50の等級に区分した金額のことです。

都道府県によって異なりますが、例えば東京では月額報酬21〜23万円の人は、18等級で標準報酬月額22万円と定められています。

つまり、傷病手当金は最大で、受給開始日以前の1年間の平均月収の2/3を受給できます。(参考:全国健康保険協会「標準報酬月額・標準賞与額とは?」)

ただし、傷病手当金の受給金額は保険加入期間で決まることに加えて、申込者の状況によっては金額が調整されることがあります。

細かい状況別の傷病手当金の受給金額については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

傷病手当金の受給期間

傷病手当金の最長の受給期間は、原則として1年6か月です。(参考:厚生労働省「第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?」、SMBC日興証券グループ健康保険組合「よくある質問」)

2020年7月1日以降に傷病手当金の受給を開始した人は、通算で1年6か月以内まで受給できます。

例えば、病気やケガ、障害によって待機期間を含めて2か月休んだ後、1か月出勤して、再度休んでも1年4か月までは傷病手当金を受け取れます。

2022年の法改正以前は、初回受給から1年6か月の間に就労した期間、仕事を再開して傷病手当金の受給を中断する期間があった場合、受給期間の1年6か月のうちに、その働いた期間が含まれる仕組みでした。

つまり、一度仕事に復帰して、その後で再び働けなくなった場合、実際に受給できる期間は1年6か月よりも短かったということです。

2020年7月1日以前に傷病手当金の受給を開始した人は、従来と同様に最長1年6か月までしか受給できないので注意してください。

なお、通算で1年6か月以内という期限は、あくまで同じ病気・ケガ、障害の場合です。

病気Aで1年6か月間休業して復職した人が、その後ケガBで休業することになった場合は、新たに1年6か月の受給期間が設けられます。

しかし、病気Aで1年6か月間休業して復職し、再度病気Aにかかった人も、1回目の病気Aが完治していると認められれば2回目も受給が可能です。

また、株式会社αで勤務中に病気Aを発症した人が、株式会社βへ転職後に再び病気Aを発症したケースも同様です。

健康保険が変わっても完治ではなく再発と見なされれば、通算で1年6か月以内の期間内は再受給できます。

復職したからといって完治と判断されるわけではないので注意してください。

ここで言う完治とは、通常の社会生活に復帰した社会的な完治を意味します。以下の場合は、社会的な完治とは認められません。

- 本人が完治したと主観的に感じているだけの状態

- 医師が完治したと診断しただけで、まだ社会生活に復帰していない状態

傷病手当金の受給期間については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

傷病手当金を申請する流れ

傷病手当金を申請する流れは、以下のとおりです。

- 医療機関を受診し、医師の診断書を取得する

- 職場に病気やケガで休職することを報告する

- 待機期間の3日間を過ごす

- 必要書類を用意する

- 書類を提出して職場に手続きしてもらう

傷病手当金を申請する流れについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

うつ病のある人が傷病手当金を受給する際の3つの注意点

この章では、うつ病のある人が傷病手当金を受給する際の注意点について解説します。

注意点①傷病手当金と失業保険(失業手当、雇用保険給付)は併用できない

傷病手当金は、退職前・在職中に就労できない状態の場合に利用できる支援制度です。

対して、失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、退職後に就労できる状態の場合に利用できる支援制度です。

そのため、傷病手当金と失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、同時期に併用できません。

ただし、時期に応じて切り替えて受給することは可能です。

具体的に気になる場合は、以下のような流れができそうか、ハローワークや加入している健康保険の協会・組合、支援機関などに確認してみましょう。

- 在職中に、傷病手当金を申請・受給して治療

- 退職して働けないうちは、傷病手当金の受給を継続

- 働ける状態になったら、失業保険(失業手当、雇用保険給付)を申請・受給

注意点②傷病手当金と障害年金は併用できる

障害年金は、求職しながらでも働きながらでも受給できます。

年金という名前ではありますが、高齢者だけではなく、20歳以上の人なら受給できます。また、病気やケガが治るまでは、生涯にわたって受給可能です。

傷病手当金と障害年金には、以下のような違いがあります。

- 障害年金は、心身の状態が「障害の基準」に該当している間はずっと受給できる

- 傷病手当金は、就労を再開したら受給が停止される。また、同一の理由による受給は最長で1年6か月

- 障害年金は、国民健康保険の加入者も受給できる

- 傷病手当金は、国民健康保険の加入者は受給できない

- 障害年金は、その理由となる病気・ケガ・障害の初診日から1年6か月後から申請できる

- 傷病手当金は、連続する3日間を含む、就労できず休んでいる4日目から申請できる

同一のうつ病を理由に傷病手当金と障害年金の両方を申請する場合、傷病手当金の受給金額の方が大きければ、障害年金との差額を受給できます。

障害年金の受給金額の方が大きい場合は、傷病手当金の受給はできません。(参考:協会けんぽ「障害年金との調整」)

なお、差額の調整を行わずに傷病手当金と障害年金を同時に受給していた場合は、調整の上、傷病手当金を返還する必要があります。

その代わり、うつ病と認定された日からの分、障害年金が支給されます。両方の申請・受給をするときは、両方の申請先に必ず確認しておきましょう。

ただし、現実的には、それぞれの申請・受給の時期が異なるため、結果として調整前に両方の満額を受け取り、事後的・事務的に返還手続きを行うことはあるようです。

注意点③退職した場合も継続して受給できる場合がある

健康保険資格を喪失した退職後も、傷病手当金を継続して受給できる場合があります。

退職後も傷病手当金の受給期間があり、以下の条件を満たす場合、退職後も継続して傷病手当金を受給することは可能です。

- 被保険者の資格喪失をした日の前日=退職日までに継続して1年以上の健康保険任意継続期間を除く被保険者期間があること

- 被保険者の資格喪失をした日の前日=退職日時点で傷病手当金を受給している、または、受給条件を満たしていること

なお、退職日の前日までに待機期間を完成させても、退職日に出勤・就労した場合、継続受給の受給条件を満たさなくなるため、被保険者の資格喪失した日=退職日の翌日以降の傷病手当金の受給はできません。

また、資格喪失後に仕事ができる状態になったとき、再度仕事ができない状態になっても再受給はできません。注意してください。

退職後の傷病手当金の受給については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

うつ病のある人が傷病手当金以外に利用できる支援制度

うつ病のある人が利用できる支援制度は、傷病手当金だけではありません。

例えば、以下のような支援制度が考えられます。

- 失業保険

- 自立支援医療制度

- 障害者手帳

- 障害年金

- 労災保険

- 特別障害者手当

- 特別障害給付金制度

- 心身障害者医療費助成制度

- 生活困窮者自立支援制度

- 生活保護

- 生活福祉資金貸付制度

実際のあなたが利用できるかについては、専門家や支援機関などに相談してみましょう。

傷病手当金を含めて、支援支援を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。

各支援制度を利用しつつ、経済的に安心して、うつ病の治療・休養に専念することで、次の一歩にも進みやすくなります。

うつ病のある人が利用できる支援制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

無料配布中!【完全保存版】休職手当の完全解説マニュアル

- 「うつ病で働けない。でも、生活費の不安が大きすぎてつらい」

- 「休職中の生活費が心配」

このように、うつ病による休職中は、経済的な不安に押しつぶされそうになる方が少なくありません。

また、休職中の方の中には、「傷病手当金(休職手当)」の存在は知っていても、以下のような理由で、制度を活用できずに困っている方が多くいらっしゃいます。

「申請が大変そう」「制度の内容が難しい」そんなお悩みを抱える方々のお声にお答えして、本資料を作成しました。

うつ病などの精神的な不調が長引くと、収入の減少だけでなく社会的孤立や将来への不安感が強まります。さらに、さまざまな不安からうつ病からの回復に時間がかかるケースも。

そのため、ぜひ本資料で「正確な制度の知識」や「申請の手順」を知り、今のあなたに必要な支援を受けましょう。

- 傷病手当金とは?(給付を受けるための基本条件)

- 受給金額(等級ごとの標準報酬月額と報酬月額をまとめた表付き)

- 傷病手当金の受給期間(さまざまなケースを図解)

- 傷病手当金の申請の流れ・手続き・必要な書類

- その他の支援制度(自立支援医療制度、精神障害者保健福祉手帳など)

- 傷病手当金の申請前のチェックリスト

- うつ病などで休職中の方

- 傷病手当金を利用したいが手続きが不安な方

- 傷病手当金を使えるかどうか、分からず困っている方

- 休職期間中の経済的な不安を少しでも軽減したい方

- 家族やパートナーが傷病手当金の申請を考えている方

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)

また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。

うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:公的なサポートを受けることは決して恥ずかしいことではありません

うつ病で休職した人、休職を検討している人は、条件に当てはまれば傷病手当金を受給できます。

また、傷病手当金以外にもうつ病のある人も利用できる支援制度はたくさんあります。

傷病手当金の利用は、決して恥ずかしいことではありません。支援制度を利用して、治療・休養に専念することが何よりも大切です。

医師や専門家、支援機関などと相談しながら、あなたに合う支援制度を探しましょう。

各支援制度を利用しながら治療も続けることで、うつ病の寛解や、就職や転職などの次の一歩も近づいてくるはずです。

傷病手当金とはどのような制度ですが?

傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。

詳細については、こちらで解説しています。

うつ病になり傷病手当金を受給したいのですが、どこに相談すればよいですか?

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→