うつ病のある人にオススメの働き方 仕事をしながらうつ病を改善する方法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

うつ病のあるあなたは、仕事との両立で以下のような悩みを抱えていませんか?

- どういう働き方がいいかわからない

- 仕事をしながらうつ病を改善したい

- 仕事がつらいけれど、お金のことが心配で休めない

このコラムでは、仕事とうつ病の両立に悩むあなたに向けて、うつ病のある人にオススメの働き方、仕事をしながらうつ病を改善する方法、うつ病で仕事を休むときの流れについて解説します。

働き方に悩んでいるうつ病のあるあなたの参考になれば幸いです。

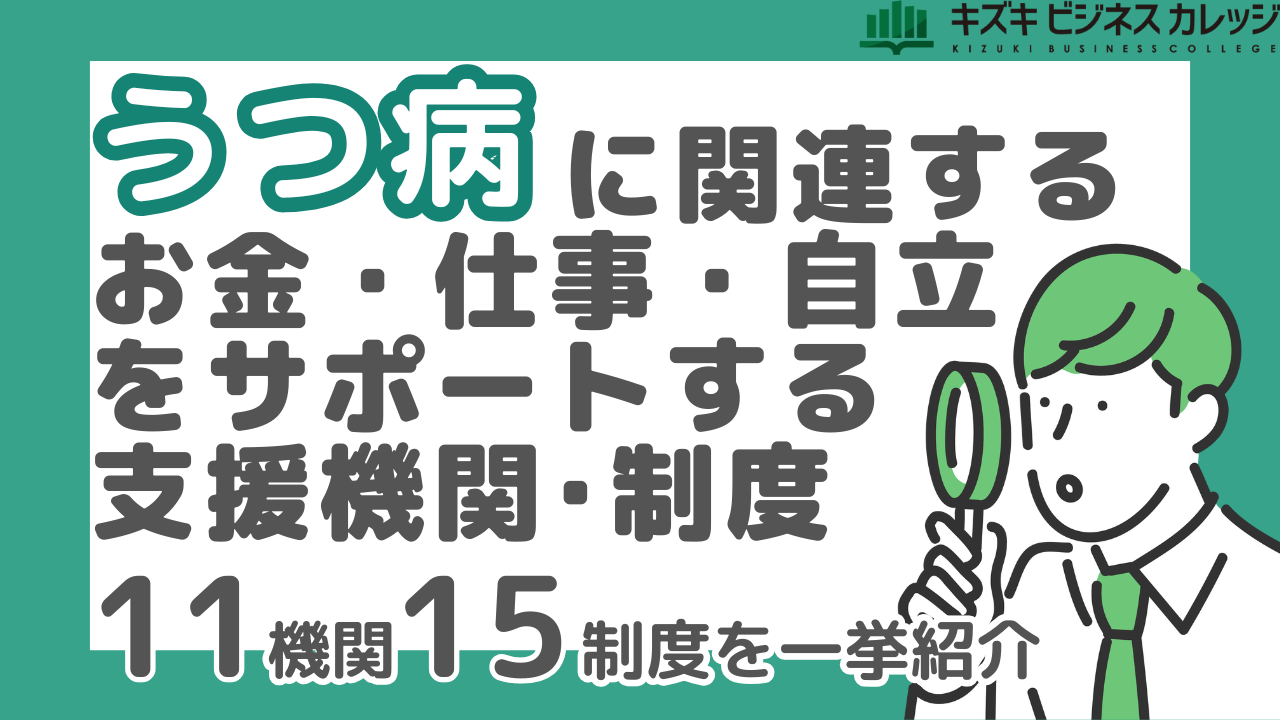

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、支援を利用するかどうか悩んでいるうつ病のある方に向けて、「お金・仕事・自立の不安を解消!"うつ病"のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。

うつ病のある方が利用できる支援機関・支援制度の概要、利用条件、利用方法までを、わかりやすく丁寧に解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

働き方に悩んでいるうつ病のあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

うつ病のある人にオススメの働き方

最近は働き方の多様化が進み、うつ病に限らずさまざまな立場の人が自分に合った働き方を選択できるようになってきました。

働き方を変えるだけで、ストレスや心身の疲れはかなり軽減されます。

この章では、うつ病のある人にオススメの働き方について解説します。

働き方①短時間勤務制度

うつ病のある人の場合、「朝はつらいけど午後からなら出勤できる」「調子次第で勤務時間に融通を利かせたい」と感じることが度々あると思います。

そういった人は、短時間勤務制度を活用するだけで、仕事との両立がずっと楽になります。

特に、調子の波が激しいことで悩んでいる人にとっては有効です。まずは人事を担当する部署に制度があるかを確認し、申請方法を確認しましょう。

大きく調子を崩して長期の休暇に入る前に、勤務時間を調整する工夫をしてみてください。

働き方②リモートワーク・在宅ワーク・テレワーク

職場の環境や出勤にストレスを感じる場合、リモートワーク・在宅ワーク・テレワークがオススメです。

リモートワーク・在宅ワーク・テレワークでは、ひとりで淡々と作業に取り組めます。人との関わりも少なく、業務スケジュールを自分で立てやすいメリットもあります。

部屋の明るさや音などの環境を自分好みにカスタマイズできる点も、リラックスしながら仕事を進められるためメリットと言えるでしょう。

その一方、仕事と私生活の境目がなくなるリスクがあり、誰とも話さず業務に追われてテレワークうつと呼ばれる状態になる人もいます。

働く時間とプライベートのメリハリをつけることや、家族や身近な人とコミュニケーションを意識的にとることを心がけましょう。

補足:社内制度を上手く活用しましょう

うつ病のある人は長く働き続けるために、社内制度を上手く活用しましょう。

適度に休養をするために、年次有給休暇などの休暇制度を使ってみてください。

年次有給休暇とは、一定期間働いている人に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。年次有給休暇では、休暇を取得している間も賃金が発生します。(参考:厚生労働省「「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています」)

年次有給休暇は、正規雇用、非正規雇用を問わず、一定期間継続して勤務している人であれば誰でも利用可能です。

有給休暇を取得する理由は、原則的には職場に伝える必要はありません。ただし、長期間取得する場合などは、診断書などを提出した方がよいこともあります。

一部の企業では、病気休暇制度を就業規則で定めています。長期的な治療が必要な場合は活用してください。

病気休暇制度とは、長期にわたる治療などが必要な病気や障害のある人に対して、治療を受けながらの就労をサポートするために付与される休暇のことです。(参考:日本商工会議所「「病気休暇制度」について(厚生労働省)」)

厚生労働省によると、労働者数30人以上の3768社のうち約21.9%の会社が病気休暇制度を就業規則で定めているそうです。(参考:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」)

一般的には、病気休暇を取得するためには、医師の診断書が必要になります。また、利用できる期間は数か月〜2年くらいが多いです。

休暇を取得している間に賃金が発生するかどうか、どの程度発生するのかは、職場によって異なります。よく職場の就業規則を確認しましょう。

仕事をしながらうつ病を改善する4つの方法

うつ病がありつつも、仕事を続けたいと望む人は数多くいます。

この章では、仕事をしながらうつ病を改善する方法について解説します。

前提:通院やカウンセリングを続ける

どんなに仕事が忙しくても、通院はきちんと続けるようにしてください。臨床心理士・公認心理師などによるカウンセリングなどを受けている場合も同様です。

通院を怠ることで、あなたの心身のリズムが崩れる可能性があります。

もし、「医師の診断にどうしても納得できない」「処方された治療薬を服用することに抵抗がある」という場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院を受診するのもひとつの手段です。

ただし、一般論として、セカンドオピニオンでも治療の方針があまり変わらないようなら、多少納得できない面があったとしても、元の方針に従うことをオススメします。

また、代替医療や民間療法ではなく、医療機関や専門の医師の治療を受けるようにしましょう。

方法①職場の理解を得る

うつ病について職場の理解を得ることも大切です。

うつ病のある人は、仕事中に気分が悪くなったり、通勤時に調子を崩したりすることが少なくありません。

そうしたときに、職場の人たちに病状のことを伝えてあると、仕事の穴をカバーしたり、シフトに融通を利かせたりと、サポートを受けやすくなるでしょう。

職場としても、理由を明かされずに欠勤されるよりも、理由があらかじめわかっていた方が安心できます。

できる範囲で構いませんので、信頼できる人から、病状を伝えてみてください。

方法②残業は極力控える

調子を大きく崩さずに仕事を続けたいのであれば、残業は極力控えることが大切です。

うつ病のような気分障害では、調子のムラが生じやすいため、日によっては「具合がいいからもっと進めておこう」「今日は残業しても大丈夫そうだ」と過信することもあると思います。

しかし、そこで無理に残業をすると、週の後半に体調を崩したり、休日に身体を休めても疲れが取りきれなかったりと、どこかにひずみが生じる可能性があります。

無理はせず、普段から残業をしないで済むような仕事のスケジュールを立てるようにしましょう。

残業を避けるためにも、周囲の理解を得ておくことは大切です。

自分の事情を伝えてサポートしてもらうことにためらいを感じる人もいます。しかし、理解を求めることは、わがままではありません。「コンディションを保ってしっかり働くためのことである」と、考えるようにしましょう。

方法③生活習慣を整える

うつ病と仕事の両立をめざす場合、生活習慣を大切にしましょう。なぜなら、生活習慣は心身の調子と密接につながっているからです。

就寝と起床の時間は、なるべく一定にするよう心掛けましょう。

睡眠リズムの乱れは、生活リズムの乱れに直結するだけでなく、あなたの仕事のパフォーマンスや、日頃感じるストレスにも大きく影響します。

また、薬物療法を受けている人などは特に、アルコールやカフェインの摂取に注意してください。

これらの嗜好品は、薬効に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、頭痛や不安の原因にもなることもあります。

また、依存性がありますので、ストレス解消につながるように思えても、控えるのが賢明でしょう。

余裕を持って行動することも大切です。

具体的な業務の予定だけでなく、例えば、通勤時に気分が悪くなって駅で休んでも問題なく出社できる時間に家を出たり、満員電車を極力避けたりするなど、できるだけご自身の負担を減らす方向で行動を取ることが大切です。

余裕を持って行動することで、不測の事態が起こったときにも、過度に慌ててストレスを感じることが減りますので、日頃から予定を詰めすぎていないかという点に注意しましょう。

方法④自分なりのリラックス方法を身につける

仕事を続ける以上、ストレスは避けて通れません。

そのため、ストレスが溜まったときに、上手に発散する方法を身につけることが大切です。

気心の知れた友人と雑談をしたり、好きなスポーツに興じたりと、あなたなりのストレス対処法を探してみてください。

また、ちょっとした隙間時間に、一人でできるリラックス法を修得するのも有効です。

- 深呼吸をする

- 簡単な屈伸運動やストレッチをする

- 職場の周りを散歩する

- 肩の力を抜き、目を閉じて数秒じっと休む

ストレスを軽減するだけでなく、発散する方法も身につけるようにしましょう。

補足:どうしてもつらいときは休職する

どうしてもつらいと感じるときは、仕事との両立を手放しましょう。

仕事をある程度長く休むことになると、通常の有給休暇をつなげる方法もありますが、休職制度があるのなら利用した方がよい場合もあります。

というのも、休職から復職したときに、仕事への慣れを取り戻すために、最初は休みを挟みながらの出勤になることが多いからです。

ただし、職場によって、休職中の給与支給の有無や適用期間などの条件が異なります。その点をきちんと確認してから休職に入ることが大切です。

実際に休職を検討する際には、まずは医師に相談の上で、上司や人事担当者と面談をするようにしましょう。面談は対面とは限らず、電話・メール・オンラインなどの方法もあります。最適な方法を選択してください。

なによりも優先すべきは、あなたの体調なのだということを、忘れないようにしてください。

うつ病で仕事を休むときの流れ

うつ病の状態が悪化し、仕事ができない状況になった場合、最善の対処法は休むことです。

うつ病の症状として「意欲がわかない」「体が重くて動けない」「疲れやすい」などが挙げられます。また治療薬の副作用で集中力が続かない場合もあります。

まじめな人ほど「職場に対して申し訳ない」「行けるときもあるのでもう少しがんばりたい」と考えがちですが、うつ病はがんばってよくなる病気ではありません。

小さな無理を重ねれば、かえって回復に時間がかかるのです。

早めにしっかり休み、うつ病を治療してから復帰することをオススメします。

この章では、うつ病で仕事を休むときの流れについて解説します。

流れ①専門の医師による診断書の発行

休職する際には専門の医師が発行する診断書が必要です。

まずは、かかりつけの病院やクリニックに相談し、休職が必要である旨が記載された診断書を発行してもらいましょう。

流れ②上司との面談

診断書が発行されたら、基本的には所属する部署の上司に面談のアポイントメントを取り、診断書を提示しながら、うつ病で療養の必要があると伝えましょう。

具体的な相談先は、職場や個人の事情によって異なります。また、この後の流れも含めて、対面以外に電話・メール・slackなどのチャットツールでのやりとりも考えられます。

このとき、休職者が多い職場は別として、普段は淡々とお仕事を進めていた人や、気丈に振る舞われていた人は、上司から多少驚かれるかもしれません。

上司との面談は精神的にエネルギーが必要なところかと思います。ご自身の調子を考慮して、アポイントメントを取るとよいでしょう。

面談の前に数日、休暇を取るなどして、それとなく療養が必要なことを暗に示しておくという手段もあります。

いずれにせよ、診断書には相応の効力がありますので、基本的には休職が認められるはずです。

流れ③人事担当者との面談

通常であれば、上司との面談の後に人事担当者との面談が行われます。

このときに上司が同伴するかどうかは、あなたの判断によることが多いです。

特に、うつ病の原因が、明らかなハラスメントなどにある場合は、配慮してもらえるでしょう。

場合によっては、休職に代わる選択肢として、異動の打診が行われることもあります。

流れ④休職申請書類の提出

原則的には、職場の書式に則って休職の申請書類を提出し、手続きが完了するはずです。

ただし、担当業務によっては、休職までの間に最低限の引継ぎを頼まれると思います。無理のない範囲で遂行してください。

【無料配布中!】「”うつ病”のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」

- 「支援を利用したいけど、どこに相談すればいいかわからない…」

- 「手続きが難しそうで、自分でできる気がしない」

このように、うつ病のある人は支援を利用したいと思っても、どこに相談すればいいのかわからなかったり、制度の内容が難しかったりすることで、支援を活用できないことは少なくありません。

本資料では、うつ病のある人が利用できる主な支援機関や支援制度をわかりやすく整理しました。

加えて、各支援機関・支援制度の概要や利用条件、利用方法など、支援を活用するための情報を厳選してまとめています。

少しでも負担が軽くなるよう、支援を受けるためのヒントとしてご活用いただければ幸いです。

- 医療・福祉的な支援機関・制度

- 経済的な支援機関・制度

- 就労に関する支援機関・制度

- つながりをつくるための支援機関・制度

- どこに相談していいかわからない方の相談先

- うつ病になりどうすればいいかわからず悩んでいる方

- うつ病の症状がつらく誰かに相談したい方

- お金や今後の生活など、経済面でお困りの方

- 今後の仕事や働き方について考えたい方

- うつ病など自分と似た経験をした人とのつながりたい方

- ご家族や支援者として正しい知識を持ちたい方

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

まとめ:うつ病と仕事の両立は一人で抱え込まず、サポートを受けてすすめましょう

うつ病の治療で大切なのは心身の休養です。

仕事とうつ病の治療を両立する場合は、必要なときにいつでも休養がとれる環境づくりを心がけましょう。

仕事がつらいと感じたら、無理は禁物です。休職中に受けられるサポートや経済的支援はたくさん用意されています。不安に思わず心身を休めることを優先させてください。

両立・休職いずれの場合も、大切なのは一人で抱え込まないことです。

主治医や家族や友人などの周囲の人、上司や同僚などの職場の人に自分の気持ちを伝え、相談しながらすすめていきましょう。

専門家の力を借りることも有効です。自分では気づかなかった考え方や視点が得られることもあります。どんどん活用してください。

このコラムが、うつ病と仕事の両立で悩んでいるあなたの助けになれば幸いです。

うつ病のある自分にあった働き方を知りたいです。

理想の働き方を実現するために、どのようなことに取り組めばいいですか?

うつ病のある人は長く働き続けるために、社内制度を上手く活用しましょう。

詳細については、こちらで解説しています。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→