うつ病とは? 症状や治療方法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。

このコラムでは、うつ病の概要や症状、原因、診断基準、治療方法、予防方法について解説します。

うつ病に悩んでいるあなたの参考になれば幸いです。

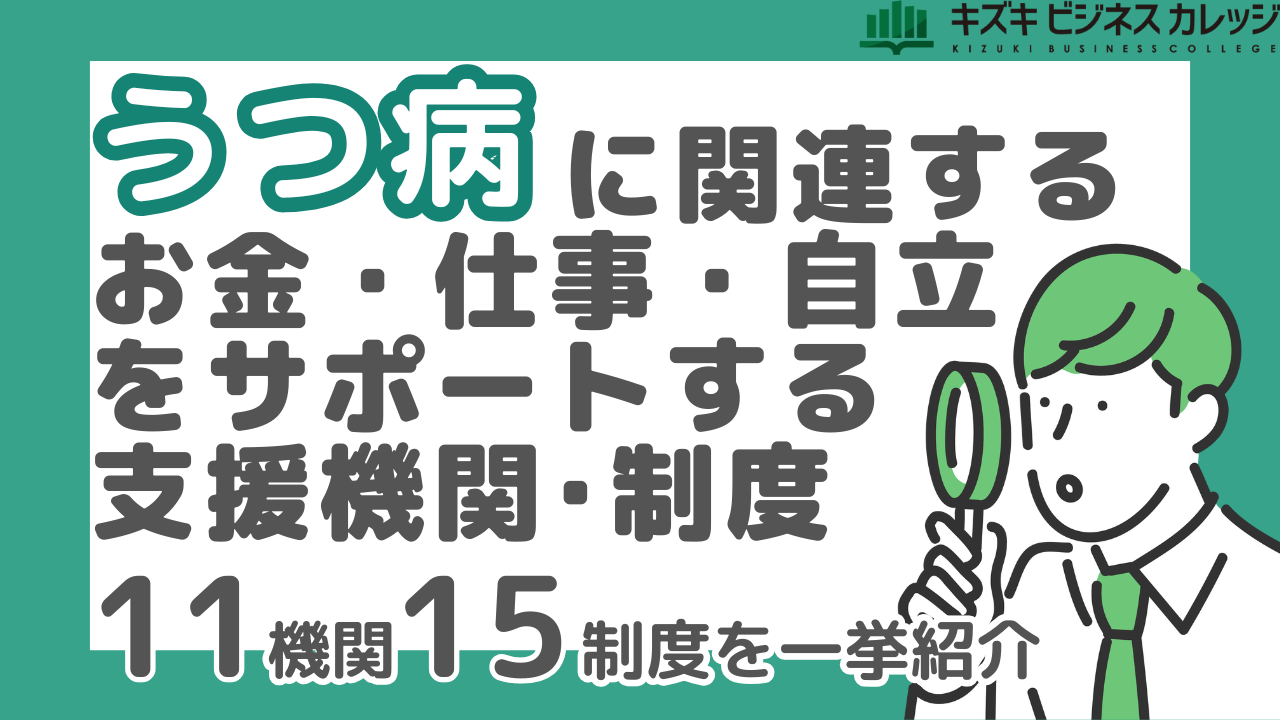

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、支援を利用するかどうか悩んでいるうつ病のある方に向けて、「お金・仕事・自立の不安を解消!"うつ病"のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」の無料配布を開始いたしました。

うつ病のある方が利用できる支援機関・支援制度の概要、利用条件、利用方法までを、わかりやすく丁寧に解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

うつ病でお悩みのあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

うつ病とは?

この章では、うつ病の概要や、患者数について解説します。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」 、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)

うつ病の概要

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)

また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。

うつ病の患者数

厚生労働省によると、うつ病を含む気分障害の日本での患者数は以下のとおりで、全体的に増加傾向にあります。(参考:厚生労働省「令和2年(2020)患者調査の概況」、厚生労働省「平成30年版厚生労働白書-障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に-(本文)」)

- 2002年:約71.1万人

- 2005年:約92.4万人

- 2008年:約104.1万人

- 2011年:約95.8万人

- 2014年:約111.6万人

- 2017年:約127.6万人

- 2020年:約119.4万人

日本では約15人に1人が生涯のうちに一度はうつ病を経験しているというデータもあり、決して珍しい病気ではありません。

なお、うつ病としばしば併存する疾患として、アルコール依存症、パニック症、強迫症、摂食障害、パーソナリティ障害などがあります。

うつ病の診断は医師だけが可能

うつ病の診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。

うつ病の診断は医師だけが可能です。

自分はうつ病であると思っている場合でも、必ずしも、うつ病であるとは限りません。

どの程度から診断基準に当てはまるかどうかは、他の病気や障害の可能性がないかどうかを含めて、医師だけが判断できます。

診断基準にあるいずれかの症状に該当していると思う場合でも、自身で「うつ病がある」と判断しないようにしましょう。

自己判断で「自分はうつ病だ」と判断すると、正しい治療が受けられなくなる危険があります。心身の状況に不安があるときは、適切な治療を受けるためにも医療機関に行きましょう。

うつ病の治療は、早期発見・早期治療を前提に、しっかり病院に通うことが大切です。

すでに病院に通われている場合、かかりつけの医師の方針に従いましょう。必要に応じて、別の病院でセカンドオピニオンを求めることも有効です。

また、うつ病を完全に回復させるまでにはある程度の期間を要します。回復すれば何も気にしなくていいというものではなく、症状が改善した後も、治療を継続し、注意を続ける必要がある病気です。

あなたが、うつ病と思われる症状に悩んでいる場合、それらの症状との長期的な付き合い方を学んでいくというスタンスで取り組まれることをオススメします。

診断を受けるのが不安な場合、事前に支援機関やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談してみてください。

うつ病と適応障害との違い

うつ病と適応障害の症状は非常に似ている部分がありますが、それぞれ全く異なる疾患です。それぞれ誤診されることも少なくありません。

特に違うのは、ストレス要因の有無と回復にかかる時間です。

うつ病は、発症する原因が不明の場合が多いです。また、原因が明確な場合も、原因から離れても症状が続くことがあります。

一方、適応障害は、ストレスや環境の変化など明確な原因によって引き起こされます。そのため、原因から離れることで、病状はよくなっていきます。

- うつ病:原因がはっきりしないこともある。原因が明確な場合も、原因から離れても症状が続くことがある

- 適応障害:明確な原因がある。原因から離れることで、病状がよくなる傾向にある

ただし、うつ病と適応障害の境界はあいまいです。適応障害による症状が悪化したり長引いたりすれば、適応障害からうつ病に移行するケースもあります。

適応障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

補足:新型うつとは?

新型うつとは、医学的に正式な診断名称ではなく、明確な定義がない俗語のことです。メディアやマスコミで使用されるようになり、一般的に定着しました。(参考:厚生労働省「Q3:いわゆる新型うつの理解と対策は?:専門家が事例と共に回答~職場のメンタルヘルス対策Q&A~」)

医学的に正式な診断名称ではないため、明確に定められた定義はありませんが、一般的には、主に以下の特徴があるとされています。(参考:徳島大学総合科学部 人間科学研究「「新型うつ」の特徴と現状に関する文献レビューと今後の研究の展望」)

- シチュエーションによって気分の浮き沈みがある

- 職場では低調だが休日は元気

- 若い人が発症しやすい

- 他罰的思考・なんらかの問題の原因を他者や周囲の環境などのせいにする

- 抗うつ薬が効きづらい

新型うつは正式な病気・障害ではないため、医師から新型うつと診断されることはありません。

なお、新型うつと呼ばれているような状態、心身に不調がある場合、ほかの病気や障害の可能性があります。病院に行って診察を受けましょう。

うつ病の症状

うつ病の症状は、精神的な症状が現れる精神症状と、身体的な症状が現れる身体症状の2つに大きく分けられます。よくある症状は、以下のとおりです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「2 うつ病の主な症状と原因:」、MSDマニュアル家庭版「うつ病の症状」)

- 憂うつ感が続く

- 気分が重い・落ち込む

- 不安である

- 集中力がなく、注意散漫

- 何をするにもやる気がでない

- 些細なことへの過剰な不満感や罪悪感、焦燥感、または無価値感を覚える

- 物事の捉え方が否定的になる

- 何をするにも面倒な気持ちになり、興味が湧かない

- それまで楽しかったものごとを楽しめない

- 普段なら乗り越えられる仕事も、実際よりつらく感じてしまう

- 死んでしまいたいほどのつらい気持ちが現れる

- 食欲がない

- 過食

- うまく寝付けず、長く眠れない

- 長く寝すぎる

- 貧乏ゆすりなどして、落ち着きがない

- 声量や抑揚、会話量の減退

- 頭痛、肩こり、めまい、動悸

- 強い倦怠感

- 性的関心・欲求の減退

- 1日中ほとんど動けない

ただし、以上の症状は、うつ病ではなくても、ショックな出来事などが起こった際などに、多かれ少なかれ一時的に感じることがあります。また、特定の身体疾患が原因で、症状が見られるというケースもあります。

以上の症状が2週間以上続くようなら、専門の医師に相談してみてください。

うつ病の原因

うつ病を発症する原因は、さまざまです。

単一の原因があるものというより、生活の中で生じるさまざまな要因や気質、その他の背景などが複雑に結びつくことで発症するものと言えるかもしれません。(参考:厚生労働省「2 うつ病の主な症状と原因:」)

考えられている原因として、おおまかに以下の3つが挙げられます。

- 環境要因:人間関係、親しい人との死別など

- 気質要因:強い義務感があるなど

- 遺伝的または生理学的要因:別の病気・障害が関係するなど

ただし、明確な原因が見当たらないまま発症するケースも多いため、原因による分類・定義は難しいと言われています。

うつ病の診断基準

アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』によると、うつ病の診断基準は、以下のとおりです。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)

- A. 以下の症状のうち5つ(またはそれ以上)が同じ2週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。これらの症状のうち少なくとも1つは(2)抑うつ気分、または(2)興味または喜びの喪失である。

注:明らかに他の医学的疾患に起因する症状は含まない。

(1)その人自身の言葉(例:悲しみ、空虚感、または絶望を感じる)か、他者の観察(例:涙を流しているように見える)によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分

注:子どもや青年では易怒的な気分もありうる。

(2)ほとんど1日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味または喜びの著しい減退(その人の説明、または他者の観察によって示される)

(3)食事療法をしていないのに、有意の体重減少、または体重増加(例:1カ月で体重の5%以上の変化)、またはほとんど毎日の食欲の減退または増加

注:子どもの場合、期待される体重増加がみられないことも考慮せよ。

(4)ほとんど毎日の不眠または過眠

(5)ほとんど毎日の精神運動焦燥または制止(他者によって観察可能で、ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではないもの)

(6)ほとんど毎日の疲労感、または気力の減退

(7)ほとんど毎日の無価値観、または過利であるか不適切な罪責感(妄想的であることもある、単に自分をとがめること、または病気になったことに対する罪悪感ではない)

(8) 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる(その人自身の言明による、または他者によって観察される)。

(9)死についての反復思考(死の恐格だけではない)。特別な計画はないが反復的な自殺念慮、または自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画 - B. その症状は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。

- C. そのエピソードは物質の生理学的作用、または他の医学的疾患によるものではない。

注:基準A〜C により抑うつエピソードが構成される。

注:重大な喪失(例:親しい者との死別、経済的磯綻、災害による損失、重篤な医学的疾患・障害)への反応は、基準Aに記載したような強い悲しみ、喪失の反芻、不眠、食欲不振、体重減少を含むことがあり、抑うつエピソードに類似している場合がある。これらの症状は、喪失に際し生じることは理解可能で、適切なものであるかもしれないが、重大な喪失に対する正常の反応に加えて、抑うつエピソードの存在も入念に検討すべきである。その決定には、喪失についてどのように苦痛を表現するかという点に関して、各個人の生活史や文化的規範に基づいて、脇床的な判断を実行することが不可欠である。 - D. 抑うつエピソードは、統合失調感情障害、統合失調症、統合失調症様障害、妄想性障害、または他の特定および特定不能の統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群によってはうまく説明されない。

- E. 躁病エピソード、または軽躁病エピソードが存在したことがない。

注:躁病様または軽躁病様のエピソードのすべてが物質誘発性のものである場合、または他の医学的疾患の生理学的作用に起因するものである場合は、この除外は適応されない。

うつ病の治療方法

この章では、うつ病の治療方法について解説します。

前提:休養

うつ病の治療で大切なことは、心身の休養です。

うつ病は脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態であるため、その脳を休ませることがうつ病治療の基本と言えるでしょう。

しっかりと休養できるように、環境を整える必要があります。職場や学校から離れて過ごす、入院環境に身を委ねるなど、身を置く環境を変えることで、症状が軽減される可能性もあります。

治療方法①薬物療法

薬物療法とは、症状の改善が見込まれる抗うつ薬を服用する療法のことです。

服用を開始してすぐにうつ病の症状から回復するというものではないため、継続した服用が大切です。

自己判断で抗うつ薬の摂取量の増減、中断をせずに、主治医の指示に従って焦らずに服薬を継続する必要があります。

また、うつ病には身体的な症状も現れるため、その症状に応じた治療薬を併用することがあります。

治療方法②精神療法

精神療法とは、医師やカウンセラーと対話をしながら、自身の考え方の癖や認知・思考の歪みを修正していく療法のことです。認知行動療法や行動療法、生活上の助言などもこれに含まれます。

主に再発予防という観点が中心です。以後同じような状況になったときに、うつ病が再発しないように、思考パターンや行動パターンを見直すことになります。

補足:その他の治療法

その他の治療法として、以下の方法が用いられることもあります。

- 高照度光療法

- 修正型電気けいれん療法

- 経頭蓋磁気刺激法

うつ病の予防法

この章では、うつ病の予防法について解説します。(参考:厚生労働省「3 うつ病の治療と予後:」 、厚生労働省「4 うつ病を防ぐ:」)

予防①ストレスに気を配る

精神的・身体的ストレスが蓄積すると、精神面および身体面にさまざまな影響を与えます。

何が自分にとってストレスになっているのかを把握すること、早期にストレスを察知し必要に応じて軽減を図ることがうつ病の予防においては重要です。

予防②仕事のストレスの軽減を図る

仕事の現場では、さまざまなストレスが自身にかかります。

自分で軽減できるものの場合、作業の手順などを工夫して仕事を効率的に処理したり、仕事と休養のメリハリをつけてリフレッシュしたりすると効果的でしょう。

一方で、自分だけで解決できないものの場合、上司や同僚に相談しましょう。事態が改善する可能性もあります。

予防③人に相談する

自分はうつ病かもしれないと感じる場合は、すぐに専門家に相談することをオススメします。

少しでも苦痛を感じる場面があるなら、ひとりで悩む前に周囲の誰かにでも相談してみてください。

予防④うつ病に関する情報を得る

自分の状況を知るため、相談先を知るため、そして自身に合った予防の手法を知るために、自分を支えうる情報を身に着けておくといいでしょう。

インターネットなどにはうつ病やメンタルヘルスに関する情報が多く存在します。中には偏向した内容も一部あるため、注意が必要です。複数の情報元を参照していくといいかもしれません。

【無料配布中!】「”うつ病”のある人のための支援機関・支援制度ガイドブック」

- 「支援を利用したいけど、どこに相談すればいいかわからない…」

- 「手続きが難しそうで、自分でできる気がしない」

このように、うつ病のある人は支援を利用したいと思っても、どこに相談すればいいのかわからなかったり、制度の内容が難しかったりすることで、支援を活用できないことは少なくありません。

本資料では、うつ病のある人が利用できる主な支援機関や支援制度をわかりやすく整理しました。

加えて、各支援機関・支援制度の概要や利用条件、利用方法など、支援を活用するための情報を厳選してまとめています。

少しでも負担が軽くなるよう、支援を受けるためのヒントとしてご活用いただければ幸いです。

- 医療・福祉的な支援機関・制度

- 経済的な支援機関・制度

- 就労に関する支援機関・制度

- つながりをつくるための支援機関・制度

- どこに相談していいかわからない方の相談先

- うつ病になりどうすればいいかわからず悩んでいる方

- うつ病の症状がつらく誰かに相談したい方

- お金や今後の生活など、経済面でお困りの方

- 今後の仕事や働き方について考えたい方

- うつ病など自分と似た経験をした人とのつながりたい方

- ご家族や支援者として正しい知識を持ちたい方

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

まとめ:適切に治療を続けましょう

うつ病を自力で治療することは困難です。

医師やカウンセラーとのつながりを保ち、適切に治療を続けましょう。今は苦しいかもしれませんが、きっとよくなっていきます。

このコラムが、うつ病に悩んでいるあなたの参考になったなら幸いです。

うつ病とは、どんな病気なのでしょうか?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。

詳細については、こちらで解説しています。

うつ病の予防方法を教えてください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→