生きづらさを抱えるADHDのある人へ 解消できるツールを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

筆者はADHD当事者として、さまざまな生きづらい体験をしました。ものをなくす、ミスが多い、睡眠障害、やるべき作業を忘れるなどなど…。

あなたもADHDの特性で、同様のお悩みを抱えていませんか?

特性に応じた生きづらさを減らすツールは、たくさんあります。

自分に合ったツールを使うことで、生きづらい経験が減り、周囲の理解も得られ、特性を補いながら生きることが可能になります。

このコラムでは、ADHDの特性によって引き起こされる日々の生きづらさを解決したい人に向けて、ADHD当事者である筆者や周囲のADHD当事者の経験に基づいて、ADHDのある人が生きづらさを抱える原因や生きづらさを解消できるツールについて解説します。

とても簡単ですぐに実行できるものもあります。ぜひ一度試してみてください。なお、解説する対策は、あくまでも一例です。

実際のあなたの生きづらさに有効な対策は、病院に行ったり、ADHDのある人をサポートする支援機関を利用したりすることで、ほかにも多様に見つかっていくと思います。

発達障害のある人のライフハックについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

生きづらさを抱えるADHDのあるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

ADHDのある人が生きづらさを抱える6つの原因

この章では、ADHDのある人が生きづらさを抱える原因について解説します。

生きづらい原因①睡眠障害がある

ADHDのある人は、睡眠障害を併発することがあります。

睡眠障害になると、日々の睡眠時間がずれて、日中に過剰な眠気が発生したり、寝たい時間帯に眠れなかったりして、日常生活や体調に支障が生じやすくなります。

睡眠障害については、まずは病院で適切な治療を受けることが大切です。

その上で、睡眠時間の管理は、時計アプリなどのツールで対策できます。

生きづらい原因②体調に波がある

ADHDのある人は、併発する睡眠障害やうつ病などによって体調にムラが出やすく、安定しにくいといった傾向がよく見られます。

そんな場合は、適度な運動で体調を保つことができます。

しかし、ADHDのある人は、どの程度の運動が有効なのか、どのくらいを過ぎると逆に体調が悪化するのか、予測しにくいという側面もあります。

筆者も過去に、健康のためにとジョギングをしていたのに、走りすぎて体調を崩したことがありました。

そんな人には、運動を軽いウォーキングにするとともに、歩数計アプリの使用をオススメします。

生きづらい原因③ものをなくしやすい

ADHDのある人は、注意欠陥という特性があり、ものを置いた場所を忘れやすいことがあります。

家や自家用車の中では置く場所を決めておいたり、電車では網棚を使わず、荷物から手を離さないなどの方法もありますが、GPS発信器やアプリ、電子書籍などを活用するといいでしょう。

生きづらい原因④忘れものをする

ADHDのある人の注意欠陥という特性は、ものをなくす以外に、忘れものという形でも発露します。

ものがあふれた現代社会においては難しいかもしれませんが、ものを整理したり、容量を減らしたりすることを心がけましょう。

そのための便利なツールも、世の中に増えています。

生きづらい原因⑤やるべき作業を忘れる

やるべき作業の順位づけができず、重要な作業を忘れるのも、ADHDの特性です。

具体的には、重要ではない作業や些細なことなどにこだわり、重要な作業を忘れるといったことがあります。

生きづらい原因⑥聴覚過敏

ADHDのある人の一部には、聴覚過敏が併存することがあります。

特定の音に過剰に反応したり、多くの人にとって気にならない音を耐えられない程大きく感じたりします。

ADHDのある人が生きづらさを解消できるツール8選

この章では、ADHDのある人が生きづらさを解消できるツールについて解説します。

ツール①スマートフォンの時計アプリ

スマートフォンの時計アプリを使って起床時と就寝時に記録をつけることで、睡眠時間の記録と管理が可能となり、体調維持がしやすくなります。

iPhoneの場合、睡眠時間を記録するアプリ「時計」が最初から入っていますので、これを使ってみてください。

①時計アプリを開いて、「ベッドタイム」をタップします。

②開始をタップして、起床時間と就寝時間を設定します。

ベッドタイムを設定すると、iPhoneが就寝時間を教えてくれ、また起床時刻になるとアラームが鳴ります。

こうした睡眠時間の把握・管理できるアプリを使うことが、規則正しい睡眠をとる一助となります。

さらにApple Watchのアプリである「Auto Sleep」を併用すると、自分で細かい設定をすることなく就寝と起床を自動で記録できるようになります。

Androidの場合は、「熟睡アラーム」というアプリがあります。

アラームを設定して、「おやすみボタン」をタップすると睡眠を計測します。

計測中はスマホの液晶が点いたままになって電池を消費するので、充電器に繋いでおくと安心です。

睡眠系のアプリはほかにもありますので、より自分に合うものを探してみることもオススメです。

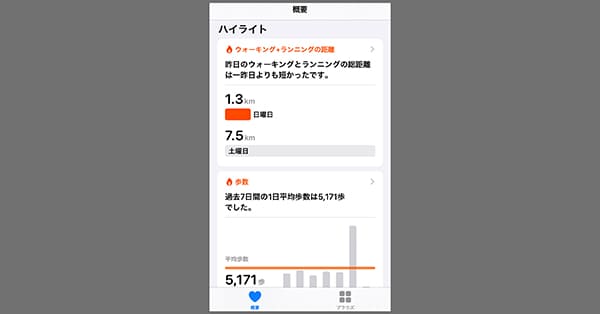

ツール②スマートフォンの歩数計アプリ

スマートフォンについている歩数計アプリを使うことで、運動量の調整を通じての体調管理が可能になります。

iPhoneの場合、最初から入っているアプリ「ヘルスケア」に歩数計が含まれています。

現在は私も、この「ヘルスケア」を利用して日々の歩数をチェックして、運動量の参考としています。

Androidの場合は、「歩数計」などでアプリ検索をしてみて気になるものを使ってみてください。

運動量を確認することで、自分にとっての現状の運動量が数字としてわかるようになり、「今日は運動が足りていないからもう少し動こうかな」「今日は結構動いているから、あとはゆっくりしよう」などの判断ができるようになります。

ツール③GPS発信器&アプリ「Tile」

Tileとは、スマートフォンと連携するGPS信号発信機&アプリです。

①購入したTileをスマホに登録する。

②なくしてはいけないものにTileをセットする。

「なくした」ときに、スマホでTileのアプリでGPS上の地点を確認して探すボタンを押します。

そうすると、紐づけられたTileから音が発信して見つけることが可能となります。

逆に、スマホが見当たらないときは、ものにセットしたTileのボタンを押すことで、スマホを鳴らして見つけることもできます。

この機能は、ADHDの人の「ものをなくす現象」を減らすことに大いに役立ちます。

実際に私は家の中で鍵をなくしがちなのですが、Tileを使うことで鍵の場所を発見するのに役立てています。

ツール④電子書籍アプリ

ものをなくしやすく、整理しづらいADHDのある人にとって、電子書籍はスペースを取らず大量の本を保存できるツールとして便利です。

紙の書籍のデメリットである、「読みたいときにどこにあるのかわからない(家の中にあるのかも、どこかで忘れてきたのかもわからない)」「片付けができないため、家が本で散らかる」という事態を避けられます。

電子書籍に関するデバイスとアプリは複数ありますが、私はiPad ProでKindleを利用することを選択しました。

iPad Proは画面が大きく、画像形式で保存されている本のフォントを大きく表示できるからです。

値段は高いですが、雑誌を見やすく保存できるメリットには代えがたいと感じました。

電子書籍として刊行されない書籍もあるので、全ての本を電子書籍で買うことはできないのですが、「電子書籍が出る本は電子で買う」というのは「ものをなくさない」ための一策となります。

ツール⑤大きな仕切りのついたかばん

用事や仕事で使う全てのものを収納できて、中できちんと分別できる仕切りが存在するかばんを使いましょう。(参考『発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術』借金玉/著)

「必要なものは絶対にこのかばんに入れる」というルールを守ることで、忘れものが減ります(また、前項の「ものをなくす」にも対応できます)。

自分の荷物に適したサイズの仕切りのあるかばんが見つからないようであれば、ある程度大きなかばんを買って、荷物を小分け・分類できるサイズの袋を別に用意して、大きなかばんの中にまとめて入れるようにしましょう。実際に私はそうしています。

ツール⑥フォルダに収納できて紙が落ちないバインダー

ADHDのある人は書類をなくしやすいので、かばんの中に書類を保持するためのバインダーがあると有効です。

プライベート、仕事、仕事の中でもお客さん別などの用途ごとに、バインダーを分けると整理しやすくなり、かばんの中でも探しやすくなり、紛失を防止できます。

私はキングジムのコンパックというバインダーを使って書類を分類してなくさないようにしています。

コンパックの特徴は、書類をフォルダに入れて挟み込めるということです。

この特徴により、紙だけを挟み込むバインダーよりもきれいに収納でき、また紙だけで挟むよりも紛失の可能性を低くします。

ツール⑦紙のふせん(ポストイット)

紙のふせん(ポストイットなど)で「やることリスト(ToDoリスト)」を作成することで、物事に優先順位をつけて忘れずに作業することが可能です。

ToDoリストのアプリと比べて、紙のふせんのメリットは、アプリを立ち上げずに目をやるだけで確認できることと、自分にわかりやすい書き方で自由に書けることです。

よって、ここでは紙のふせんによるやることリストの作成をお勧めします(あなたに合ったアプリを見つけられたり、アプリじゃなくてもPCのワードやエクセルで管理できたりするようであれば、そちらでも大丈夫です)。

【紙のふせんによるやることリスト作成方法】

①業務を切り分けて、ふせんに一つずつメモします。

例:今日が4月3日(月)だとして…

- 4月14日(金)に実施される、社内会議Aの資料作成

- 4月25日(火)に提出する、終了した案件Bの報告書作成

- 4月6日(木)に提出する、案件Cの見積作成

- 不要書類Dのシュレッダー

- 4月10日(月)に提出する、案件Eの見積作成

②重要度や緊急度が高いものから、上から順番に一番目につくところに張りつけます。

- (優先度1)4月6日(木)に提出する、案件Cの見積作成

- (優先度2)4月10日(月)に提出する、案件Eの見積作成

- (優先度3)4月14日(金)に実施される、社内会議Aの資料作成

- (優先度4)4月25日(火)に提出する、終了した案件Bの報告書作成

- (優先度5)不要書類Dのシュレッダー

③途中でやることが増えた場合には、新たにふせんを作成し、重要度に応じて途中に配置します。

④個別の業務が終了次第、それに相当するふせんを廃棄します。

対応ツール⑧ノイズキャンセリングイヤホン

聴覚過敏のある人は、雑音を遮断するノイズキャンセリングイヤホンの利用がオススメです。

ノイズキャンセリングイヤホンとは、文字どおり、周囲の雑音を軽減してくれるイヤホン(ヘッドホン)のことです。

製品によって遮断具合が異なるので、家電量販店でいろんな製品を試してみて、自分に合うものを購入しましょう。

ただ、ノイズキャンセリングの性質上、突発的な音は対応しがたい部分があります。

ADHDとは?

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)

ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。

- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意

- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する

ADHDのある人だからといってすべての特性が生じるというわけではありません。いずれかの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。

ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方、得意なこと・不得意なことが違う点が大きな特徴です。

ADHDの概要や特性、診断基準などについては、以下のコラムで解説しています。

まとめ:あなたに合うツールを探してみましょう

ADHD当事者たちの悩みはさまざまで、生きづらさにフィットするツールもまちまちです。

このコラムで紹介したツール以外にも、あなたに合うものを探してみましょう。

各ツールの使用後にはあなたに合っていたか、ほかにもないかなどを、同じような悩みを持つ人たちとも話したりしながら検討してみることで、よりよいツールが見つかるはずです。

もしあなたに合うツールがまだなくても、いろんな人と話すうちに、きっと見つかったり、いろんなメーカーに要望を出せるようになったりすると思います。

このコラムが、あなたのADHDによる生きづらさのお役に立ったなら幸いです。

「ものをなくしやすい」への対策グッズ/便利グッズを知りたいです

「GPS発信器&アプリ『Tile』」や「電子書籍アプリ」の利用が考えられます。詳細はこちらをご覧ください

「忘れものをする」への対策グッズ/便利グッズを知りたいです

「大きな仕切りのついたかばん」や「フォルダに収納できて紙が落ちないバインダー」の利用が考えられます。詳細はこちらをご覧ください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→