「働きたくない」のは甘えじゃない! 対処法や向いてる仕事を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

- 日々仕事をするなかで、ふと「働きたくない」と感じる

- 「働きたくないと思うのは甘えだ」と自分を責めている

しかし、働きたくないと思うことは、甘えではありません。

とはいえ、「仕事を辞めてどうやって生きる?」「生活のためにはお金が必要」などと、現実に直面して悩んでいる人もいるでしょう。

このコラムでは、働きたくないと感じるのは甘えではないと言える根拠や働きたくないと感じる理由、対処法などについて解説します。

働きたくないとお悩みの人は、ぜひ参考にしてくださいね。

さらに、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、「仕事に行けない、働けない、つらい」と思う自分に対して「甘えてるだけかも…」と悩む人に向けて、「自分の状態を見直し無理なく働くためのヒントをまとめた無料ガイド」の無料配布を開始いたしました。

本ガイドでは、甘えと感じる背景や、実際に考えられる心身の状態、そこから抜け出すための方法をわかりやすく解説しています。

ガイドブックの詳細は、本コラムのこちらで詳しく紹介しています。

また、仕事に行けない状態については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

働きたくないあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

「働きたくない」は甘えじゃない 調査結果から解説

この章では、働きたくないと思うことが甘えではないことについて解説します。

働きたくない人の割合

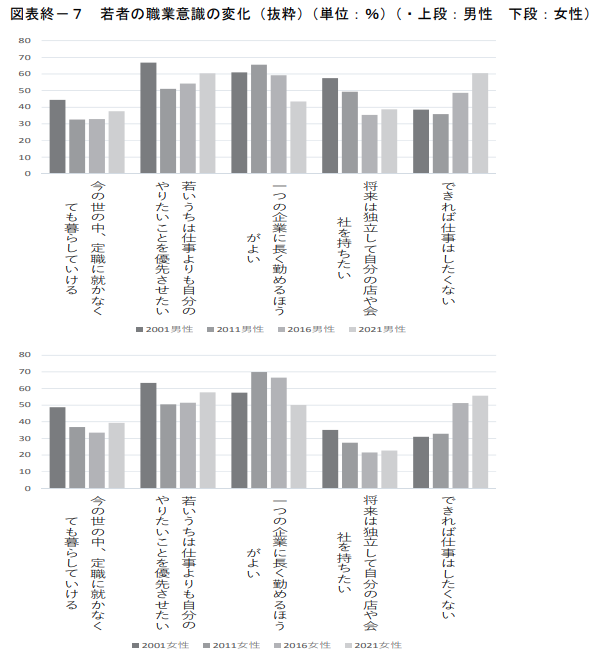

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、若年層に対して、ワークスタイルに関する調査を実施しました。そのなかで、大学・大学院を卒業して職場に定着した人が抱いている、現職に対する気持ちも調査しています。

調査結果によると、「できれば仕事はしたくない」と答えた人は、50〜60%ちかくに上ることがわかりました。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No.213大都市の若者の就業行動と意識の変容―「第5回 若者のワークスタイル調査」から―」)

- 男性:約61.3%(25~29歳:約60.6%、30~34歳:約62.1%)

- 女性:約53.6%(25~29歳:約57.6%、30~34歳:約47.9%)

男性・女性ともに、過半数の人が「働きたくない」と思いながら仕事をしていることがわかります。

がんばって働かずにのんびり暮らしたい人の割合

同調査では「あまりがんばって働かず、のんびりと暮らしたい」と回答した人の割合も公表されています。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No.213大都市の若者の就業行動と意識の変容―「第5回 若者のワークスタイル調査」から―」)

大学・大学院を卒業後に職場へ定着している人で、以上のように回答した人は、男性で約71.7%、女性で約72.6%に上りました。

- 男性:約71.7%(25~29歳:約72.8%、30~34歳:約70.4%)

- 女性:約53.6%(25~29歳:約75.2%、30~34歳:約68.9%)

さらに以下のとおり、働きたくないと感じる人は増加傾向にあることもわかっています。

(引用:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No.213大都市の若者の就業行動と意識の変容―「第5回 若者のワークスタイル調査」から―」)

以上のような各種統計から、半数以上の人が働きたくないと感じており、なんら甘えではないといえるでしょう。

働いていない人の割合

ここまで「働きたくない」と思いながら働く人が多いことについて取り上げてきましたが、なかには、働かないことを選択した人もいます。

総務省統計局の実施した労働力調査によると、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査と同年(2021年度)の非労働力人口は、年間平均で約4175万人でした。このうち、無業者(家事・通学をしていない人)の人数は、以下のとおりです。(参考:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果の要約」)

- 15~24歳:約27万人

- 25~34歳:約30万人

- 35〜44歳:約36万人

また、最新の労働力調査の結果では、非労働力人口は年間平均で約4084万人となりました。そのうち無業者の人口は以下のとおりで、2021年度と比較すると増加傾向にあることがわかります。(参考:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要」)

- 15~24歳:約26万人

- 25~34歳:約33万人

- 35〜44歳:約37万人

働きたくないと感じる理由9選

この章では、働きたくないと感じる主な理由について解説します。(参考:Biz Hits「働きたくないと思う理由は何?働く男女1,000人のアンケート調査結果と5つのおすすめ対処法」)

理由①人間関係に疲弊している

人間関係で気を遣ったり我慢したりする頻度が増えると、働きたくないと感じる可能性が高まります。

社内の人間関係がつらい、上司が苦手など、人間関係のストレスに悩む人は少なくないでしょう。

例えば、悪口をよく言う人や文句ばかり言う上司がいるなど、従業員同士の相性にストレスを感じている人も少なくありません。

一方で、カスタマーハラスメントをはじめとして、顧客対応のストレスに悩む人もいます。社内・社外を問わず、人間関係に疲弊すると、働きたくないと思うようになる可能性が高まるといえるでしょう。

理由②疲れ・ストレスが溜まっている

仕事の量が多く、ハードワークになっている場合や休みが少なく残業が多い場合など、心身の疲労やストレスが溜まり、働きたくないと感じる人が多いようです。

日々の疲れを解消する、ぴったりの方法を見つけておくことが大切といえるでしょう。ただし、日ごろからしっかり眠って疲れを解消できていると思う人も、注意が必要です。

仕事後にきちんと睡眠をとれていても、疲れ・ストレスが溜まっている可能性があります。

例えば、日ごろから運動ができていなかったり食習慣が乱れていたり、コミュニケーションのなかで自身の感情・考えを出せていない人は、特に注意が必要です。

厚生労働省によると、ストレス対策の具体的な方法として以下の項目が挙げられています。生活を振り返り、ストレス対策ができているかを確認してみましょう。(参考:厚生労働省「健康21(休養・こころの健康)」)

- ストレスの正しい知識を得る

- 健康的な、睡眠、運動、食習慣によって心身の健康を維持する

- 自分自身のストレスの状態を正確に理解する

- リラックスできるようになる

- ものごとを現実的で柔軟にとらえる

- 自分の感情や考えを上手に表現する

- 時間を有効に使ってゆとりをもつ

- 趣味や旅行などの気分転換をはかる

理由③失敗が怖い

働きたくないと感じるようになる原因として、仕事への恐怖心が関係している可能性もあります。

例えば、一度ミスをして以降、「またミスをして叱責されるかもしれない」「ミスをしたらどうしよう」など、不安感が強くなった経験のある人もいるのではないでしょうか?

このようにして精神的なストレスが蓄積されると、働きたくないと思うようになる可能性が高まります。

また以下のようなケースも、ストレスを溜め、仕事に対して恐怖心を抱くきっかけになる可能性があります。自身を客観視して状況分析をしつつ、こまめなセルフケアを心がけるようにしましょう。

- 課せられたノルマのプレッシャーが重く、いつも「仕事でミスをして達成できなかったらどうしよう」と不安を抱いている

- ミスの多さや成果の数を周囲と比較し、自信をなくしたり周囲からの視線に恐怖心を抱いたりする

- 完璧にできなければならないと思い込み、失敗を許容できなくなっている

理由④自身の能力と仕事内容にミスマッチがある

自身が得意としていることと実際の仕事内容にミスマッチがある場合、十分なパフォーマンスを発揮できません。

その結果「自分は仕事ができない」と思い込み、働きたくないと感じるようになる可能性があります。

例えば、コミュニケーションをとるのが苦手な人が営業職に就いている場合、仕事に難しさを感じることは想像しやすいのではないでしょうか?

自身の性格や能力と仕事内容がマッチしているか、改めて見直してみましょう。

理由⑤自身と職場にミスマッチがある

自分自身と職場の間にミスマッチが生じている可能性も考えられます。例えば、不満やストレスを抱きやすい環境として、以下のようなケースが考えられるでしょう。

- やりたい仕事を任せてもらえず、不満を抱いている

- 会社と方向性や考えかたがあわないと感じている

職場とのミスマッチを感じている場合、仕事そのものに満足していても、働きたくないと感じる可能性が高まります。

必要に応じて、自身とあう職場への転職を検討することも大切です。

理由⑥給与や労働条件に不満がある

ほかの職場・企業や他職種のスタッフと比べて著しく給与が低かったり、労働条件が悪かったりして不満がある場合も、働きたくないと感じる可能性が高まります。

自身の働きに見合う給与が与えられないと感じている場合、モチベーションを維持するのは簡単ではありません。

一方で、給与が十分だと思っていても、長時間勤務や過酷な労働があると「働きたくない」と感じることもあるでしょう。

場合によっては、業務量や求められるスキルと見合う給与体系の職場へ転職することで、働くモチベーションの改善が見込めるかもしれません。

理由⑦やる気が起きない

仕事が単調・ワンパターンで、いわゆるマンネリ化している場合は、モチベーションが低下しやる気が起きなくなることもあります。

これは毎日同じことの繰り返しで飽きたことによって、仕事に興味や意欲を持てなくなっている状態です。

ときには、ずっと同じ仕事をしていることに対して、不安感が生じる場合もあるでしょう。

理由⑧自分の将来やキャリアに希望を持てない

先輩や上司などが、昇進したことで苦労をしていたり、その結果退職する人がいたりする環境であれば、「自分も将来こうなるのかもしれない」と働くことへの意欲がなくなっていくこともあるでしょう。

また、無理に昇進させられたり、逆に昇進の全く機会に恵まれなかったりすると、自分の将来やキャリアに希望が持てなくなり、働きたくないと思うことがあるかもしれません。

理由⑨通勤や早起きなどがつらい

仕事自体に不満はなくても、仕事に付随するさまざまなことにストレスを感じ、働きたくなくなることもあります。

例えば、通勤です。通勤ラッシュ時の混み合った電車の中で過ごす時間が苦痛だと感じる人は、少なくありません。

また、必ず〇時に出勤しなければならないなどのルールがあれば、早起きがプレッシャーとなり、働くことへのモチベーションが下がっていく可能性があるでしょう。

「働きたくない」気持ちが及ぼす影響

こちらで解説した理由のいずれか、あるいは複数の原因が重なることで、うつ病や適応障害を発症する可能性もあります。

うつ病の初期症状には、以下のようなものがあります。

- 睡眠障害:寝付けない、何度も目が覚める

- 慢性疲労:だるい、身体が重い

- めまいや動悸:目が回る、呼吸が苦しい

- 食欲の減退:ご飯を食べる気が起きない

- 性欲の減退:性的なものへの興味が減る

- 身体の痛み:原因不明の頭痛や腹痛がある

- 気分が沈む:憂鬱で気が晴れない

- 思考力・集中力の減退:判断力が落ちる、思考がまとまらない

- 意欲の低下:何もする気になれない

- ボーっとすることが増えた

- 時間を守れなくなった

- 人との接触を避けるようになった

- 身だしなみを整えなくなった

あまり眠れていない、何もする気が起きない、遅刻が増えたなど、当てはまる症状があれば、医療機関や専門家に相談することを検討しましょう。

うつ病や適応障害については、以下のコラムで解説しています。気になる人はあわせて確認しておきましょう。

働きたくないときの対処法7選

この章では、働きたくないと感じたときの対処法について解説します。

対処法①自己分析をして原因を見つける

まずは、自己分析をして「働きたくない」と感じる原因を見つけることが大切です。

ストレスを感じる原因がわかれば、以下のように、対応の方向性を見つけやすくなるでしょう。

- 異動願を出して、職場の環境を変える

- 転職して、異なる就労環境に身を置く

- 仕事量を減らしてもらい、負担・ストレスの軽減を図る

しかし、働きたくないと感じる原因は人それぞれな上、複数のものごとが関係している場合も少なくありません。

自己分析を1人で進めることが難しい場合は、家族や友人などの周囲の人へ相談するとともに、必要に応じて産業医やカウンセラーへ相談することも検討しましょう。

対処法②モチベーションアップに取り組んでみる

ずっと同じ仕事をしていてモチベーションが下がっている場合は、新しい取り組みを始めてみるのも効果的です。

例えば、毎日の始業時に小さな目標を設定し、ゲーム感覚でクリアを目指すというのもよいでしょう。

- 忙しい曜日には、〇人のお客様に対応する

- ルーティンワークをいつもより〇分早く終わらせるのを、△日間キープする

- 一日〇件の実績を出す

また、ビジネス書やニュースを読んで新しい視点を見つけるのも、モチベーションを高める取り組みとなります。隙間時間を活用して、普段はしていないことにチャレンジしてみましょう。

対処法③仕事の取り組みかたを見つめなおす

働きたくないと感じたことをきっかけに、仕事の取り組みかたを見つめなおすのもよいでしょう。

例えば、仕事量が多い人は、業務の優先順位を設定しなおすことで負担の軽減につながり、状況が改善するかもしれません。

仕事の疲れが抜けないと悩んでいる人は、業務量について上司に相談して負担を減らしてもらうと、状況が改善される可能性が上がるでしょう。

ただし、以上のような取り組みでも解消できない場合は、キャリア・職種そのものから見直すタイミングの可能性もあります。

自身の能力をさらに活かせそうな職種へ転職したり、独立したりするのも選択肢となるでしょう。あるいは、仕事・職場はそのままで雇用形態を変えるのも、ワークライフバランスを改善するのに有効です。

対処法④ストレスマネジメントに取り組む

働きたくないと強く感じるときには、心身にストレスがかかりすぎている可能性があります。

こまめにストレスを解消し、溜め込まずに済むよう、ストレスマネジメントに取り組むことも大切です。

個人で取り組めるストレスマネジメントの方法として以下が考えられます。

- セルフモニタリング

- ストレスコーピング

- 休養する

- 生活習慣を整える

- 職場の人や周囲の人に相談する

- 専門家や支援機関に相談する

個人で取り組めるストレスマネジメントの具体的な方法については以下のコラムで取り上げているため、あわせて確認しておきましょう。

対処法⑤心身に不調が見られる場合、医師の診断をうける

やる気が出なかったり憂鬱な気分が強かったり、体調に影響が出ている場合は、医療機関に相談しましょう。

医師の診断を通じて状態を把握できれば、改善を図りやすくなります。また、カウンセラーとのカウンセリングを通じて、モチベーションが回復する視点を見つけられる可能性もあるでしょう。

対処法⑥休職してみる

仕事に対してしんどさを感じるときには、思い切って一定期間の休職をするのも選択肢となります。

医療機関にかかり、診断書が発行されれば、傷病手当金を受け取りながら一定期間の休職も可能です。あるいは、上司へ事情を説明し、まとまった期間の有給休暇を取得するのもよいでしょう。

働きたくないと思いながら無理をし続けると、業務効率が下がるだけでなく、こころの健康を損ねる可能性も高まります。今後の自分のためにも、いったん休むことは大切な選択肢となることを意識しておきましょう。

対処法⑦転職を検討する

働きたくないと思っている人との中には、「今の会社が嫌」「この条件が変われば働けそう」などと感じている人もいるでしょう。

その場合は、転職をすることで、働きたくない気持ちを和らげられるかもしれません。

例えば、通勤に苦痛で働けないと感じているのであれば、リモートワークができる会社に転職することで、ストレスなく働けるかもしれません。

ほかにも、給与や職場環境、仕事内容なども、転職によって変えることができます。

転職を検討する場合は、こちらで紹介する支援機関の利用をオススメします。

また、転職を考えているものの、自分のスキルに自信がない場合は、こちらで紹介する施設の利用も検討してみてください。

働きたくない人に向いてる仕事・働き方

働きたくないと思っていても、生活していくためにはお金が必要です。そのため、どうすればよいのかと悩む人もいるでしょう。

そんなときには、自身がなぜ働きたくないと感じるのかを探り、その原因を避けられる仕事を見つけることが重要なポイントになります。

例えば、人と関わりたくなくて働きたくないと感じる場合には、在宅ワークができる仕事が向いてるでしょう。以下のように、さまざまな選択肢があります。

- コンテンツ制作

- フリーランス・イラストレーター

- フリーランス・デザイナー

- フリーランス・ライター

- フリーランス・プログラマー

- 動画制作者

多少ならコミュニケーションをとることが苦痛ではない場合は、長距離のトラック運転手や製造業など、ひとりで仕事をする時間が比較的長い仕事が向いてる可能性があります。

あるいは、拘束時間が長いことがつらく感じる場合は、雇用形態を変えたり、フリーランスで働きはじめたり、独立したりする選択肢を検討してみるのもよいかもしれません。

自己分析を通じて働きたくない原因を見つけ、必ず避けたいこと、多少なら受け入れられることに分けて整理をしてみましょう。

転職を希望する人が利用できる支援機関

転職のために利用できる主な支援機関には、就職サイト・就職エージェント・ハローワークがあります。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No.213大都市の若者の就業行動と意識の変容―「第5回 若者のワークスタイル調査」)

このうち、自分のペースでじっくりと転職先を選びたい場合は、就職サイトの利用が向いてるでしょう。

一方、非公開求人も含めて幅広く探したい人や、ほかの人に相談しながらぴったりの仕事を見つけたい人には、就職エージェントが適しています。

また、地元やお住まいの地域で仕事を探したい人は、ハローワークを利用するとスムーズです。

さらに、公的な支援機関として、地域若者サポートステーションやジョブカフェもあります。

地域若者サポートステーションは、15〜49歳を対象に、基本的に無料で就労支援をしている支援機関です。

また、ジョブカフェ(若年者のためのワンストップサービスセンター)は、若年層からシニアの人まで利用できる、無料の就労支援機関をいいます。

転職後はどのような企業に勤めたいのかをイメージし、適した支援機関を利用しましょう。

キャリアに迷ったときはスキル獲得も視野に入れてみよう

この章では、キャリアに迷ったときに利用でき、スキル獲得もできる施設・事業所について解説します。

職業訓練所(ハロートレーニング)へ通う

職業訓練所や職業能力開発センターは、公共職業訓練と求職者支援訓練を担う場所です。対象者はハローワークの利用者に限られますが、スキルアップや資格取得のための講習を受けられます。受講料は無料とするところもあり、費用の負担を抑えつつスキル獲得が可能です。

職業訓練所は全国にあるため、お住まいの地域にある職業訓練所の案内を確認してみましょう。(参考:厚生労働省東京労働局「ハロートレーニング(職業訓練)について」、厚生労働省埼玉労働局「ハロートレーニング(公共職業訓練)のご案内」厚生労働省職業安定局ハローワークインターネットサービス「訓練検索・一覧」)

就労移行支援事業所を利用する

就労移行支援事業所は、離職期間にビジネススキルを獲得できるスクールです。一般の人も、医師の診断書をもとに発行される障害者福祉サービス受給者証があれば、利用できる場合があります。

就労移行支援事業所では、職業訓練所よりも幅広い分野のスキルを獲得できる可能性があります。ビジネススキルを獲得してキャリアに活かしたい人は、お住まいの地域にある就労移行支援事業所を確認してみましょう。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC) は、関東地方に5校、関西地方に3校を展開する就労移行支援事業所です。講座はオンラインでも受講できるため、全国の人に利用してもらえます。休職中にスキルを獲得して転職やキャリアチェンジに役立てたい人は、以下からご確認ください。

【無料配布中!】自分に寄り添うための 対策ガイド

- 仕事に行けないのは甘えかも…

- 自分はダメな人間だ

そんな気持ちを抱えながら、仕事に行けない自分を責めていませんか?

しかし、それは甘えではなく、限界のサインかもしれません。

限界を超えて頑張りすぎたり、無理に仕事に行こうとしたりすると、心身ともに調子を崩す可能性が考えられます。

本ハンドブックでは、「仕事に行けないのは甘えなのでは…?」という悩みを抱える人が、自分の状態を冷静に見つめ直し、必要なサポートを見つけるための方法を徹底解説しています。

「自分を責めるのではなく、適切な理解と行動によって少しずつ前に進めるよう、手がかりとしてご活用ください。

- 「甘え」と感じる背景

- 自分の限界を知る3つのサイン

- 無理に頑張らないための工夫5選

- 自己理解・生活改善などに役立つチェックリスト

- 仕事に行けず、つい「自分は甘えている」と感じている人

- 真面目で頑張り屋、限界まで我慢しがちな人

- 働き方に悩みながらも、どうすればいいかわからない人

- 誰にも相談できずに、一人で抱え込んでしまっている人

- リンクから申し込みフォームにアクセス

- 簡単なフォームに入力

- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り

- URLから資料を取得!

- ※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

- ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

- ※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

- ※本件についてのお問い合わせは、メール(service@kizuki.or.jp)にてお願いします。

また、仕事に行けない状態については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:働きたくないと感じたときは早めに対処しよう

働きたくないと感じる人は、少なくありません。あなただけではないので、安心してください。

大学や大学院を卒業後に就職して、職場に定着している人でも、過半数の人が働きたくないと感じていることがわかっています。そのため日ごろから「働きたくない」と悩んでいても、決して甘えではありません。

ただし、働きたくないと思いながらもその気持ちを放置し、無理を続けることにはリスクが伴います。そう感じる原因を見つけて、適切な対処法を試すことが大切です。

このコラムで取り上げた内容が、働きたくないと悩むあなたの助けになることを願っています。

働きたくない人は、どのくらいいるのでしょうか?

調査結果によると、「できれば仕事はしたくない」と答えた人は、50〜60%ちかくに上ることがわかりました。

詳細については、こちらで解説しています。

働きたくないと感じたときの対処法を教えてください。

以下が考えられます。

- 自己分析をして原因を見つける

- モチベーションアップに取り組んでみる

- 仕事の取り組みかたを見つめなおす

- ストレスマネジメントに取り組む

- 心身に不調が見られる場合、医師の診断をうける

- 休職してみる

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→