一般雇用と障害者雇用の違いは? メリットやデメリット・注意点を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

これから就職活動しようとしている、もしくは就職活動しているあなたは、以下のことが気になっていませんか?

- 一般雇用と障害者雇用は何が違う?

- 自分は障害者雇用の対象になる?

このコラムでは、障害者雇用と一般雇用の概要や違い、障害者雇用で働くメリット、デメリット・注意点、利用できる施設について解説します。

あわせて、実際に障害者雇用で働いている人の体験談を紹介します。

一般雇用と障害者雇用のどちらがいいか悩んでいるあなたの参考になれば幸いです。

一般雇用か障害者雇用かを迷っているあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

障害者雇用とは?

この章では、障害者雇用について解説します。

障害者雇用の概要

障害者雇用とは、身体障害・精神障害のある人を対象に、雇用枠を設けて雇う制度です。障害のある人が能力を活かし、活躍する社会を目的としています。

障害者雇用促進法において、企業は雇用する労働者の2.5%に相当する障害者の雇用が義務付けられています。(参考:厚生労働省「障害者雇用対策」)

障害者雇用以外の雇用枠は一般雇用と呼ばれ、障害の有無にかかわらず、企業の応募用件を満たしていれば誰でも応募可能です。

障害者雇用の条件・対象者

障害者雇用の求人に応募できるのは、障害のある人のみです。障害のある人は、法律で以下のように定義されています。

その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

(出典:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」)

とはいえ、この定義に該当するか判断するのは難しいため、実態としては障害者手帳の有無で判断されています。

障害者手帳は障害のある人に交付される手帳のことで、種類は以下3つです。(参考:厚生労働省「障害者手帳」)

- 身体障害のある人:身体障害者手帳

- 精神障害のある人:精神障害者保健福祉手帳

- 知的障害のある人:療育手帳(または判定書)

障害者手帳のメリットや申請方法について、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

障害者雇用の現状(雇用数・勤続年数)

障害のある人の雇用数は年々増加しており、2024年時点では以下のような数値になっています。(参考:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」)

- 民間企業:約68万人

- 公的機関:約8万人

- 独立行政法人など:約1万人

また、平均勤続年数も増加しており、2023年時点では以下のようになっています。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」)

- 身体障害者:12年2ヶ月

- 知的障害者:9年1ヶ月

- 精神障害者:5年3ヶ月

- 発達障害者:5年1ヶ月

補足:オープン就労とクローズ就労

障害があることを明かして就職活動・就労することをオープン就労、明かさずに就職活動・就労することをクローズ就労といいます。

オープン就労は障害に対する理解と配慮が得られやすい一方で、障害者雇用への応募がメインになるため、求人数が限定されます。

クローズ就労の場合は一般雇用にも応募できますが、障害について理解されないことを覚悟しなければなりません。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分にはどちらが合っているかを考えて選択しましょう。

オープン就労とクローズ就労について、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

一般雇用とは?

この章では、一般雇用について解説します。

一般雇用の概要

一般雇用とは、障害者雇用以外の雇用枠を指します。障害の有無は関係なく、企業が提示する応募条件を満たしていれば、誰でも応募可能です。

一般的に、障害者雇用より求人数は多くなります。

一般雇用の条件・対象者

一般雇用の対象者は、企業の応募条件を満たす人です。障害があるかは関係ありません。

応募条件は企業ごとに異なるため、応募前に求人内容を確認しましょう。

一般雇用の現状(雇用数・勤続年数)

2025年時点では、就業者数は6850万人おり、36ヶ月連続で増加しています。(参考:総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2025年(令和7年)7月分結果」)

先ほど紹介した、障害のある人の雇用数は100万人もいないため、明らかに桁が違うことがわかります。

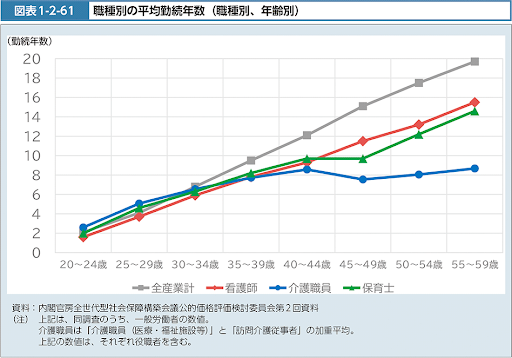

また、平均勤続年数は以下のとおりです。年代が上がるごとに増加しています。

(出典:厚生労働省「図表1-2-61 職種別の平均勤続年数(職種別、年齢別)」)

一般雇用と障害者雇用の違い

この章では、一般雇用と障害者雇用の違いについて解説します。

違い①募集形態・応募資格

1つ目は、募集形態・応募資格です。一般雇用は企業の応募条件を満たしていれば誰でも応募できるのに対し、障害者雇用は障害のある人しか応募できません。

障害のある人は、一般雇用、障害者雇用どちらにも応募できます。しかし、一般雇用の場合、障害がない人と同じ条件での選考になる点は注意が必要です。

違い②職務内容

2つ目は、職務内容です。障害者雇用の場合は障害に配慮した職務内容になりますが、一般雇用だと障害のない人と同様の職務をこなす必要があります。

一般雇用でも障害に対して合理的配慮を受けられる可能性はありますが、企業により取り組み方は異なります。そのため、障害を完全に理解して仕事を振ってくれるとは限りません。

違い③配慮

3つ目は、配慮です。障害者雇用は障害に配慮した対応を受けられますが、一般雇用はあくまでもほかの従業員と同じように扱われます。

例えば、勤務時間の柔軟性です。障害者雇用の場合は短時間勤務やリモートワークなどの配慮を受けやすいですが、一般雇用だと原則フルタイム勤務です。

一般雇用でも合理的配慮を受けられる可能性はありますが、企業ごとに差があります。障害をしっかり理解してもらい、配慮を受けたい場合は、障害者雇用のほうがよいでしょう。

違い④賃金・給与

4つ目は、賃金・給与です。2023年5月時点では、障害のある人の1ヶ月の平均賃金は以下のようになっています。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」)

- 身体障害者:23万5000円

- 知的障害者:13万7000円

- 精神障害者:14万9000円

- 発達障害者:13万円

対して、2025年7月時点での一般的な労働者の1ヶ月の平均賃金が約41万円~47万円なので、一般雇用のほうが平均賃金が高いのが現状です。(参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査」)

前提として、障害があるからという理由で賃金を下げることは禁止されています。

しかし、障害のある人のほうが賃金が上がりにくい仕事に従事していたり、正社員以外の雇用形態で働いていたりする現状があるため、賃金に差があると考えられます。

補足:一般雇用と障害者雇用で同じ点

一般雇用と障害者雇用は異なる制度ですが、採用試験を経て入社したり、賃金をもらって働いたりすることは同じです。

優遇されるわけではなく、配慮を受けられる制度と把握しておきましょう。

障害者雇用で働くメリット

障害者雇用で働く主なメリットは、以下の4つです。

- 労働時間を調節しやすい

- 配慮を受けられる

- 支援機関と就職先が連携したサポートを受けられる

- 障害年金を受給しながら働ける

障害に対して配慮が受けられるので、勤務時間や業務内容を調整してもらえます。

また、就労移行支援などのサポートを受けられるのもメリットです。サポートを受けられるか否かは職場定着率にも関わるため、重要な点です。

さらに、条件はあるものの、障害年金を受給しながら働けます。通常の給料に加えて障害年金も受給できれば、お金の面で非常に心強いでしょう。

障害者雇用で働くメリットについて、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

障害者雇用で働くデメリット・注意点

障害者雇用で働く主なデメリット・注意点は、以下の3つです。

- 賃金が少ない可能性がある

- 正社員募集が少ない

- 職種の選択肢が比較的少ない

障害者雇用は一般雇用と比べて、賃金が少ない傾向にあります。これには、障害者雇用の正社員募集が少ないことが関わってきます。

また、障害者雇用はどの企業でも常に募集しているわけではないので、職種の選択肢が多くありません。職種としては、一般事務が多い傾向です。

障害者雇用で働く場合は、このようなデメリット・注意点を理解しておきましょう。

障害者雇用で働くデメリット・注意点について、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

障害者雇用で働くために利用できる支援機関

障害者雇用で働くためには、以下のような支援機関を利用するのがオススメです。

- ハローワーク

- 地域障害者職業センター

- 就労移行支援事業所

ハローワークでは、障害者雇用の求人に加え、傷病手当金や障害年金などの説明を受けられます。

地域障害者職業センターは、職業能力の評価を受けられる場所で、訓練や座学を受けられます。

就労移行支援事業所は、体調のコントロールや新たなスキルの習得など、就職に向けて必要な活動ができる場所です。目的によって利用場所を選びましょう。

障害者雇用で働くために利用できる施設について、以下のコラムでも紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

実際に障害者雇用で働いている人の体験談

Aさんは料理人として働いていましたが、注文の聞き漏らしや段取りの悪さから叱責されることが多くありました。

そんな中病院へ行くと、発達障害の診断を受けました。

これをきっかけに退職し、スキルを身につけるためにキズキビジネスカレッジ(KBC)へ通い始めます。

Aさんは障害者雇用だけでなく、一般雇用も含めて求人を探していましたが、スキルを身につけていく段階で障害者雇用に対するイメージが変わったそうです。

以前は、障害者雇用で働くことは一般雇用よりやりがいが少ないと考えていました。

しかし、インターンや説明会に参加すると、一般雇用と何ら変わりないやりがいを得られることに気付きました。

視野を広げたおかげで、Aさんは障害者雇用で無事に就職。配慮を受けられるので、非常に助けられているそうです。

時短勤務を活かし、次のステップに進むための勉強も開始。とても充実しているようです。

Aさんの体験談について、以下のコラムでも紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

まとめ:一般雇用と障害者雇用の違いを理解して最適な選択をしましょう

障害のある人は障害者雇用だけでなく、一般雇用にも応募できます。

ただ、それぞれに違いやメリット・デメリットがあるので、把握したうえでどちらで応募するかを決めましょう。

また、ハローワークや地域障害者職業センターなど、障害のある人が働くために利用できる場所があります。

まずは相談してみるだけでもよいので、最適な選択をするために利用してみてください。

障害者雇用とは、何ですか?

障害者雇用とは、身体障害・精神障害のある人を対象に、雇用枠を設けて雇う制度です。障害のある人が能力を活かし、活躍する社会を目的としています。

詳細については、こちらで解説しています。

一般雇用と障害者雇用の違いを教えてください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→