新卒必見!5月病が与える仕事への影響とは? 症状や抜け出し方を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

今年の4月から新卒で働いているあなたは、5月の連休が明けてから、なんとなく以下のような状態で悩んでいませんか?

- 会社に行きたくない

- なんとなく体調がすぐれない

- 仕事に身が入らない

もしかしたら、いわゆる5月病と言われる状態になっているのかもしれません。

このコラムでは、新卒がなりやすい5月病の概要や症状、原因、背景に隠れているかもしれない病気・障害、抜け出し方について解説します。

5月病かもしれないと悩んでいるあなたの参考になれば幸いです。

5月病に悩んでいるあなたへ

キズキビジネスカレッジに相談してみませんか?

- 就職率

- 約83%

など

- 就職まで

- 最短4ヶ月

など

- 初任給

- 38万円

など

相談・見学・資料請求は無料です!

入力約1分。お気軽にお問い合わせください。

目次

新卒で5月病になるのは甘えではない

まず、新卒で5月病になるのは甘えではありません。環境の変化や理想と現実のギャップなどは、誰しもが直面しうる問題です。

そのため、社会に順応できない自分はダメだと責める必要はないのです。決してあなたが悪いわけではないので、5月病に対する理解を深め、今後の行動を探ってみましょう。

仕事に行けないと感じる理由や働きたくないときの対処法など、以下のコラムで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

5月病とは?

5月病とは、新年度の始まりから約1か月が経過し、ゴールデンウィークなどの長期連休を経た5月頃に心身の不調を感じる状態のこととされています。

ただし、5月病は、そのような状態や気分の傾向などを表すための俗称であり、医学的な診断名として認証されているわけではありません。

特に新卒社員や新入生など環境の変化が大きい状況にある人に見られる傾向にあるそうです。

補足:新5月病・6月病とは?

5月病の類義語として、新5月病や6月病という言葉があります。

5月病は主に大学生や新入社員など、大きく環境が変化する人を対象に使われる言葉とされています。対して、新5月病はそれ以外の属性の人を対象に使われる言葉とされています。

6月病は、6月に5月病といわれるような症状が現れたときに使われます。6月は新入社員研修が終わり、配属先が決まる時期であるため、このタイミングで無気力になる、やる気が出ないという人を指して6月病と言われるのです。

5月病と新5月病・6月病にはそこまで大きな違いはなく、対象や時期の違いによって、新たな言葉が生まれていると認識しておいてください。

5月病といわれるような症状

5月病は医学的な診断名ではないため、明確な定義や特定の症状はありません。

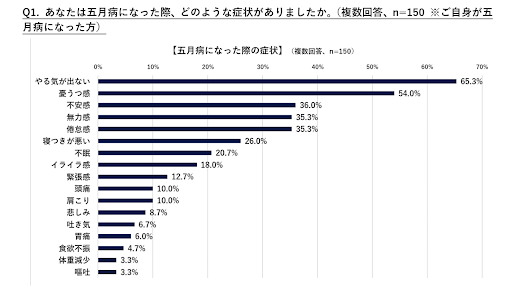

ただし、一般的に5月病といわれるような症状はあります。具体的に、以下のとおりです。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

- やる気が出ない

- 倦怠感がある

- 食欲がない

- 眠れない

- 頭痛・腹痛

- めまい

- 集中力が続かない

- イライラや不安感、緊張感が続く

- 憂鬱になる

株式会社識学の調査では、5月病といわれるような症状が出た人のうち、半数以上がやる気が出ない、憂鬱感があったと答えています。

5月病になる原因

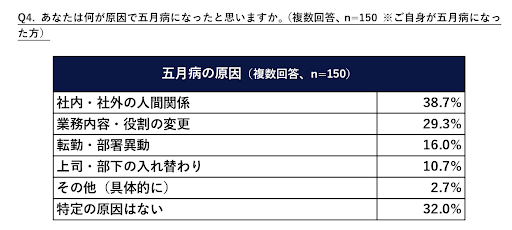

株式会社識学の調査では、5月病といわれるような症状が出た原因について、最も多いのが社内・社外の人間関係、次いで業務内容・役割の変更と回答しています。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

上司・部下の入れ替わりも約10.7%の人が回答していることから、人間関係の問題はストレスを与え、5月病といわれるような症状につながることがわかります。

さらに、業務内容の変更や部署異動など、職場内での環境の変化も、5月病といわれるような症状につながっているようです。

以上の内容をふまえて、この章では、新卒で5月病になる原因について解説します。

原因①環境の変化に対応できない

先ほどもお伝えしたとおり、環境の変化に対応できないことは5月病の主な原因のひとつです。新卒で就職すると、学生から社会人という大きな環境の変化が待っています。

生活リズムは大きく変わり、周りからも学生ではなく、社会人として厳しく見られるようになります。多くの変化に直面するため、体力的にも気持ち的にも疲れるでしょう。

環境の変化に対応できないと、不安な気持ちがぬぐえず、緊張感が続いたり憂鬱な気分になりやすくなります。

原因②職場の人間関係に馴染めない

2つ目は、職場に馴染めないことです。職場ではすでに働いている人たちの間で輪ができていることもあり、うまく入っていけない人もいるでしょう。

周りに気を遣いがちで自分は邪魔なのではないかと思ったり、ネガティブで内向的なために話しかけて嫌われたらどうしようと思ったりする人は、職場に馴染めないという悩みを持ちやすいです。

特に、就職に伴う引っ越しで友人と離れると、周りに相談できる人がいなくなり、孤独感が増します。すると、職場での人間関係がうまくいかないときに相談できる相手がおらず、孤独感を抱えて心身の不調につながります。

原因③入社前の理想と現実のギャップを感じる

3つ目は、入社前の理想と現実のギャップを感じることです。例えば、仕事内容がイメージと違ったり、思った以上に自分が仕事についていけなかったりすることなどが挙げられます。

ギャップがあるとやる気や自信がなくなり、ストレスを感じるのです。ギャップが大きいほど精神的なダメージも大きく、5月病といわれる症状につながりやすくなります。

ギャップを感じやすいのは、理想が高く完璧主義、責任感が強く真面目な人が多いです。

原因④目標を見失う

4つ目は、目標を見失うことです。数カ月にわたって就職活動をするなかで、就職することが目標になり、就職後の目標を見失うケースがあります。

就職活動中にはやりたいことがあってワクワクしていても、いざ就職すると環境の変化に適応するのに精一杯で、やりたいことができず無気力になるパターンもあります。

いわゆる燃え尽き症候群のようになり、就職後に何をモチベーションに頑張ればいいのかわからなくなるのです。

5月病が与える仕事への影響

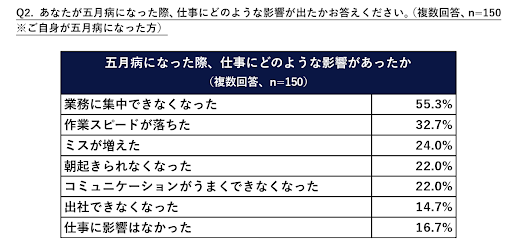

株式会社識学の調査では、5月病といわれるような症状が出た人のうち、約半数以上の人が「業務に集中できなくなった」と回答しています。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

精神的・身体的な不調により、集中力が低下したり、作業スピードが落ちたり、ミスが増えたりすることがあります。

さらに、自分自身の気分の浮き沈みにイライラしたり、職場に理解してもらえない苦しさを感じたりすることもあるようです。

中には、朝起きられない・出社できないなど、仕事そのものが難しくなるケースもあります。

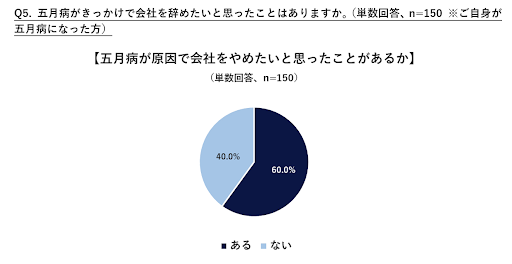

また、同じ調査では、「5月病といわれるような症状がきっかけで仕事をやめたいと思ったことがある」と回答した人が約60%にものぼっています。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

このように、仕事への影響は大きいため、症状が深刻化する前に対処することが重要です。

5月病への対処法

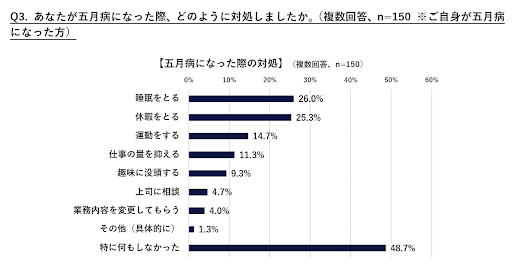

株式会社識学の調査では、5月病といわれるような症状が現れた際に、「睡眠をとる」「休暇をとる」といった対処を行った人が多く見られました。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

休養や生活習慣の見直しは、自分の心身の状態を見つめなおす良いきっかけになります。

休日に友人と会ったり、旅行に行ったりといった方法も、リフレッシュやストレス発散につながります。

まずは、以下のような対処法から試してみるのがオススメです。

- 休養する

- リフレッシュ方法を見つける

- セルフモニタリング

- ストレスコーピング

- ネガティブな感情も、価値観を知る手がかりと捉える

- 仕事の取り組みかたを見つめなおす

- 仕事に対する意味や目的を再確認する

- 生活習慣を整える

- 職場の人や周囲の人に相談する

- 専門家や支援機関に相談する

セルフモニタリングとは、自分の心や身体の状態を客観的に観察する方法です。肌の調子、体温、睡眠の質など、日々の変化に目を向けてみましょう。

ストレスコーピングとは、特定のストレスに対する具体的な対処法を考えることです。たとえば、不安を書き出すことで気持ちを整理できます。

また、ネガティブな感情を掘り下げることで、自分の価値観や考え方に気づき、自己理解を深めることも可能です。

もし仕事の業務量や内容に悩んでいるなら、業務の優先順位を見直すことや、なぜその仕事を選んだのか振り返ることも効果的です。

「仕事に行きたくない」「やる気が出ない」と感じたときには、以下のコラムも参考になります。

5月病の予防法

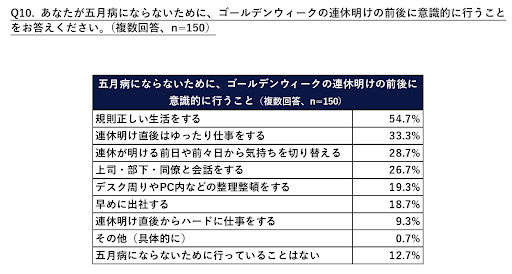

株式会社識学の調査では、5月病といわれるような症状にならないために、ゴールデンウィークの連休明けの前後に規則正しい生活をすると答えた人が約54.7%、連休明けはゆったり仕事をすると答えた人が約33.3%いました。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

気持ちや身体を徐々に仕事モードにしていくのか、一気にスイッチを入れるのかは個人差がありますが、規則正しい生活は誰にでもオススメできます。

規則正しい生活は、睡眠の質や休暇の充実度にも影響しますので、ぜひ実践してみてください。

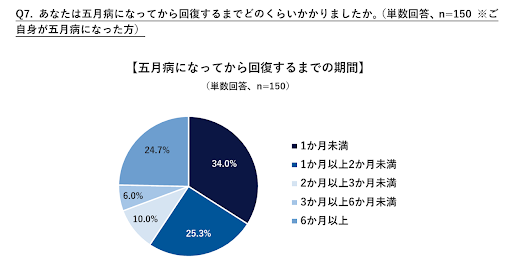

個人差はありますが、5月病といわれるような症状が現れてから回復するまでに、約66%の人が1カ月以上かかっているので、早めに行動を起こすことが大切です。

5月病に関する職場のサポート

5月病といわれるような症状にお悩みの場合、職場からサポートを受けることも検討してみてください。

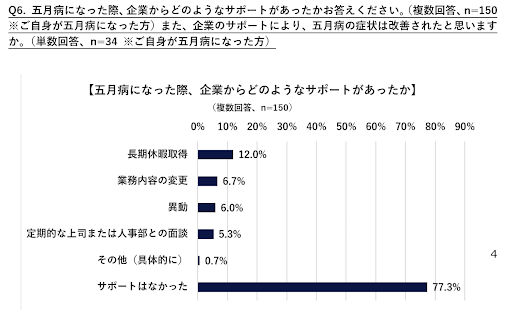

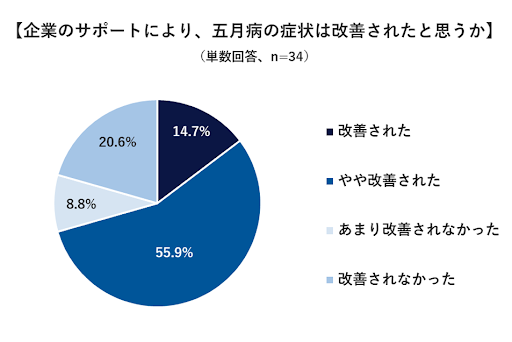

株式会社識学の調査で、約12%の人が職場からの長期休暇取得、約6.7%の人が業務内容の変更のサポートを受けたと回答しています。(参考:株式会社識学「【ニュースリリース】五月病に関する調査」)

職場のサポートにより、5月病といわれるような症状が改善された・やや改善されたと回答した人は、あわせて約70.6%いました。

一人で抱え込まず、職場の人や周囲の人、専門家や支援機関に相談するのがオススメです。

相談することで気持ちが晴れたり、考えが整理されたりする効果が期待できます。

職場への相談であれば、配置転換・異動・休職の提案など、具体的な対応を相談できる可能性もあります。

5月病に悩む際の確認方法

そもそも、5月病は正式な病名ではなく俗称のため、正式な診断はできません。

しかし、5月に入ってから憂鬱になったり、やる気が出なかったりといった状態が続く場合、自分の状態を客観視することが大切です。

自分の状態を客観視できれば、気持ちの整理がついたり、今後どう行動すればいいかが見えてきます。

自分の状態を確認する方法として、厚生労働省のストレスセルフチェックがオススメです。

全57問に答えるだけで、職場におけるストレスレベルを測定してくれます。

ストレスの原因や心身の反応がグラフで可視化されるため、自分の状況がひと目で分かる仕組みです。5分ほどでできるため、ぜひ一度試してみてください。

5月病の背景に隠れているかもしれない病気・障害2選

5月病といわれる症状が出ている場合、その背景に病気・障害が隠れているケースがあります。

この章では、新卒で5月病になる背景に隠れているかもしれない病気・障害について解説します。

病気・障害①うつ病

うつ病の症状には精神的症状と身体的症状があり、5月病といわれている症状に似ているものがあります。

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)

うつ病の症状には、憂うつ感が続く、食欲がない<などがあります。5月病といわれる症状と似ているものが多く、うつ病が背景に隠れている可能性は否定できません。

うつ病を回復させるにはある程度の期間が必要なため、気になる症状がある場合は、なるべく早めに医師へ相談するのがオススメです。

うつ病の診断基準や治療方法、予防法など、以下のコラムで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

病気・障害②適応障害

適応障害になる原因は心理的・社会的ストレスであり、5月病の原因といわれるものに似ています。

適応障害とは、仕事や職場の人間関係などから生じる特定可能な明確な心理的・社会的ストレスを原因に、心身がうまく対応できず、情緒面の症状や行動面の症状、身体的症状が現れることで、社会生活が著しく困難になっている状態のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』e-ヘルスネット「適応障害」)

適応障害の症状には、無気力やめまいなどがあり、5月病といわれる症状に似ているものが多くあります。

職場で欠勤や遅刻、早退が多くなったり、出勤時に動悸や息苦しさを感じたりする場合は、適応障害の疑いがあります。思い当たる症状がある場合は、早めに医師へ相談しましょう。

適応障害の原因や診断基準、治療方法など、以下のコラムで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

まとめ~新卒で5月病になったらすぐに相談しましょう~

5月病は正式な病名ではありませんが、知っておくことで心身の不調に気づく機会になります。

5月病といわれる症状の背景には、うつ病や適応障害などが隠れている可能性もあります。

そのため、5月病といわれる症状がある場合は、早めに職場の人や周囲の人、または専門家や支援機関に相談しましょう。

5月病とは何ですか?

5月病とは、新年度の始まりから約1か月が経過し、ゴールデンウィークなどの長期連休を経た5月頃に心身の不調を感じる状態のこととされています。

詳細については、こちらで解説しています。

5月病になる原因を教えてください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→