「不登校、全然いいよ」カービィ、スマブラの生みの親 桜井政博に聞く「ゲームと不登校」

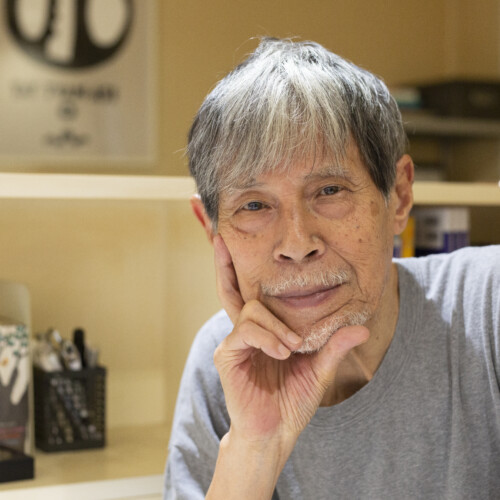

『星のカービィ』、『大乱闘スマッシュブラザーズ』の生みの親である、桜井政博さん。ゲームクリエイターとして大人気作品を手がけてきた桜井さんに、ゲーム制作の裏側から作品に込めた思い、不登校について思うことまで、お話をたっぷりうかがってきました(※写真は桜井政博さん)。

* * *

――まずは、ゲームづくりのプロである桜井政博さんが感じるゲームの魅力をお聞きしたいです。

私のゲームの原体験は、モニターのなかで物が動くのを体感したことです。子どものころ、いわゆる「ブロック崩し」のようなゲームがありまして。手元のパドル(コントローラー)を動かすと、画面のなかでブロック崩しの棒が動くんです。自分がパドルをゆっくり回すと画面上の棒はゆっくりと進むし、速く動かすとガチャガチャと素早く動かすことができる。自分の動きと棒の動きがリンクすることや、モニターのなかなのに何かがあるということが、とても不思議でした。コントローラーを操作したときに、手に物理的な重たさを感じるんですね。ゲームの双方向性といいますか、自分が画面を見て判断して、手から情報を送るというやりとりそのものが、とても鮮烈だったんです。画面から受ける感触。それは大人になった今でもゲームの魅力の1つだと思っています。

また、結果がちゃんと返ってくることもゲームの魅力だと感じています。ゲームでは、自分が操作したアクションに対して、何かしらのリアクションや結果がかならず返ってきますよね。この循環を通じて、目や耳で受動的に受けるだけの遊びとは全然ちがう感触が得られると思っています。たとえば『大乱闘スマッシュブラザーズ』を毎日やったとしても、試合の結果は毎回ちがいます。同じ技を使っても負けたり、まったくちがうアイテムを使うことで勝ったりすることもある。そのときにしかないドラマ、と言うと言いすぎですが、遊んでいるときに得られた刺激や感動、発見のなかには、たしかにゲームでしか得られないものがあると感じます。

制作の裏側

――『星のカービィ』や『大乱闘スマッシュブラザーズ』などの作品を手掛けてきた桜井さんですが、制作の裏側やゲームをつくるうえで意識されていることがあれば教えてください。