学校再開後に強まる「元どおり」内田良氏が提言する登校以外の道

不登校の数が3年連続、過去最多を更新して19万人超になりました。増加の背景には何があるのか。教育社会学者・内田良さんが、その背景を指摘しつつ、今後、議論すべき点を挙げくれました。

* * *

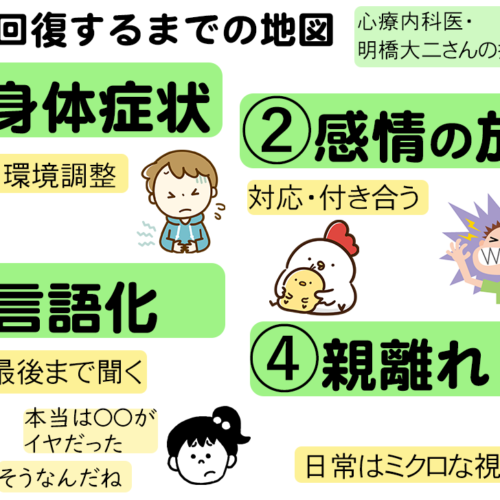

現在の学校の仕組みを考えると、一定数の子どもが不登校になるのは自然なことです。ですから、学校へ行かない子も学校へ行っている子と同じように学べたり、フォローアップされたりする環境はあるべきです。その意味では不登校数の増加自体は問題だとは思っていません。ですが、これだけの急増があったことや自殺件数も増えてきたこともあわせて考えると、見すごせない状況が広がっているのではないかと思います。

理論的に考えれば、昨年は学校による「負荷」が減った年でした。一斉休校の影響により、出席日数が減り、学校行事や部活も減りました。文科省も、いじめ認知件数が減った要因の1つに「出席日数の減少」を挙げていました。一方、学校による負荷は減っても不登校は増えました。これをどう考えたらよいのかは、まだ悩んでいます。もしかしたら、子どもたちは新たな負荷に苦しんでいるのかもしれません。学校から切り離されることで、新たな不安を抱えているのではないか、と。昨年1年間、部活や学校行事がなくなり、楽しみが奪われ、帰属意識が薄くなって苦しんでいた子も多かったのかもしれません。また、新たに生まれた「負荷」という面で考えると、授業のペースにも問題があったのかなと思います。