「不登校の理由は教員との関係」学校回答と子ども回答で約30倍の格差 今考えるべき視点は【全文公開】

不登校の要因で、一番多いとされているものはなんだと思いますか?じつは「無気力・不安」なんです。文部科学省が毎年実施している調査結果を見ると、直近の3年間で、不登校の要因が「無気力・不安」と計上された児童生徒は4割~5割にのぼります。しかし、本当にそうなのでしょうか?今月発表される最新の調査結果の発表を前に、不登校の要因について再考します(※写真は本紙編集者・小熊広宣)。

* * *

今月、文部科学省が「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果を公表する。国公私立の小学校、中学校、高校における「暴力行為」、「いじめ」、「自殺」などを調査するもので、「不登校」も調査項目の1つである。

令和3年度の調査結果では、不登校児童生徒数は24万4940人と、前年度から4万8813人(前年度比24・8%)増加し、過去最多を更新した。今月公表される調査結果についても、この数字を上まわると、私は見ている。

ただし、現行の調査内容は今回で終了となる。文部科学省が今年3月に発表した「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」には、令和5年度より調査内容を見直すと明記されている。

「不登校児童生徒数だけではなく、一人ひとりの児童生徒が不登校となった要因、どのような学びにつながっているか、不登校傾向の児童生徒の規模などを分析・把握するため」というのが、その理由だ。

不登校の要因 無気力・不安

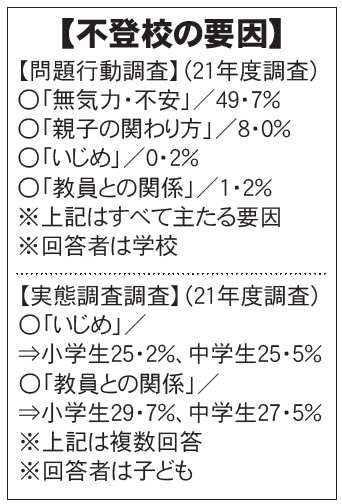

調査内容の見直しを来年に控えた今、あらためて考えたい問題がある。不登校の要因だ。調査によると、不登校の要因としてもっとも多いのが「無気力・不安」だ。直近の3年を見ても、不登校児童生徒の4割~5割が「無気力・不安」による不登校と分類されている。

私は長年、この項目があることは、大きな問題だと考えてきた。子どもは勝手に「無気力・不安」になるだろうか。なにより、「無気力・不安」とすることは、「不登校の要因は子どもにある」と見なすことと同じではないだろうか。子どもが「無気力・不安」にならざるを得ない背景に、学校側の問題があるという視点が欠落していることを如実に語っているのが、「無気力・不安」という項目だろう。

学校と子ども 認識の乖離は

不登校の要因について、もうすこし見ていきたい。「いじめ」や「教員との関係」はどうか。直近の3年間を見ると、「いじめ」は0・2%~0・3%、「教員との関係」は1・2%~1・6%、非常にすくないことがわかる。

この調査における不登校の要因は学校側が判断するものだが、私自身の取材経験をふり返っても、当事者たちの語りと大きな乖離を長年感じてきた。

他方で、不登校の要因について、文科省は不登校経験者を対象とした実態調査を行なっている。「学校へ行きづらいと感じ始めたきっかけ」(複数回答)について、「いじめ」を挙げた小学生は25・2%、中学生は25・5%だった。「先生のこと」を挙げた小学生は29・7%、中学生は27・5%だった。「不登校の要因」について、学校側が回答する場合と子ども自身が回答する場合とのあいだに大きな開きがあることは、文科省の有識者会議でも言及された。

2つの調査について、 単純比較できないとの指摘もあるが、私はあえて比較するべきだと考える。そのうえで、もっとも大事なことは、不登校の要因をめぐり、どちらの側に立つのか。無論、子どもの側である。

不登校とは、現在の学校に対する子どもたちの「NO」という意思表示であり、「学校は変わらなければいけない」という問題提起でもある。つまり、不登校で問われているのは、子どもではなく、私たち大人だ。

今月発表される不登校児童生徒数の結果を文科省はどう受けとめ、調査における「不登校の要因」をどう見直すのか。不登校のこれからを考えるうえで、大きな曲がり角にさしかかっている。(編集局・小熊広宣)

(初出:不登校新聞611号(2023/10/1発行)。掲載内容は初出時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)