親が力むと子どももつらい 不登校支援の専門家が語る親のつらい気持ちの手放し方

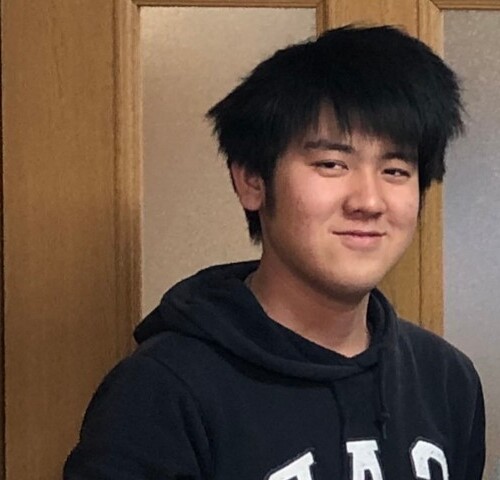

「1度レールから外れると戻れない社会はつらい」と語るのは、不登校・ひきこもりの経験者である、NPO法人「D.Live(ドライブ)」代表の田中洋輔さん。「誰もが『ありのままの自分でいい』と思える社会」を目指し、子どもたちの自尊感情を育む田中さんに、団体を立ち上げたきっかけや取り組み、さらに子どもと関わるうえでのコツをうかがいました(※写真は田中洋輔さん)。

* * *

――田中さんは、不登校とひきこもりを経験されたとお聞きしました。ご自身の経験について教えてください。

僕が最初につらさを感じたのは、中学3年生のときです。もともと小学生のときから、学校が苦手で誰も自分のことを理解してくれない感覚があったんです。たとえば、小学生から野球をやっていて自分なりに栄養学を勉強したり、トレーニングプログラムを考えたり、僕は自分自身を管理をしていました。でも、そういう努力は理解されなくて。「田中くんはすごいから」、「頭がいいから」と表面的な一言で片付けられてしまうんです。行動や結果の奥にある僕の意図や意思を誰にも見てもらえていない、理解してもらえていない気がして。誰とも心で会話ができない感覚っていうんですかね。そんなつらさや孤独感が積もり積もって糸が切れてしまったのが中学3年生でした。

そして、高校1年生の夏に不登校になりました。昔から続けていた野球を極めたくて高校へ入学したのですが、うまく行かず心が折れてしまったんです。入学した高校は甲子園にも出ている強豪校で、同級生は僕よりはるかに野球が上手で。まわりと自分を比べて自信を失くし、失敗することが怖くなってしまったんですよね。中学までは勉強などで結果が出せていたのに高校でまわりのレベルが上がった途端、自分には何もないと感じてしまい、ダメでした。

高校へ行かなくなってからは、家に居てもしょうがないので、河川敷へ1人で行って、お昼を食べて、夕方に家に帰る生活を送っていました。この先どうやって生きていけばよいのかわからず、「何をしたいかわからないまま、自分は死んでしまうんじゃないか」と不安でいっぱいだったのを覚えています。自分のやりたいことを見つけるため大学にも進学しましたが、結局見つからず。しだいに大学へ行く意味がわからなくなり、家ですごす時間が増え、徐々にひきこもるようになりました。

――そうした経験が、現在の活動にどのようにつながっていったのでしょうか?

転機は、大学2年生のときです。